|

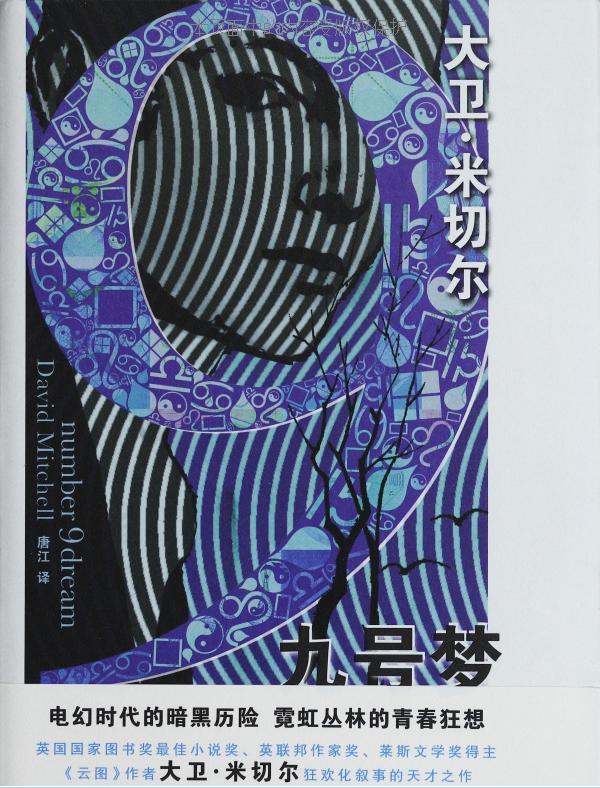

大卫·米切尔的《九号梦》其实不是一本新书。英文版出版于《幽灵代笔》和《云图》之间的2001年。也就是说,米切尔在他热衷于多声部叙述的时期,写了这样一本单一主人公小说。是《云图》之前的蓄势待发,还是另一种截然不同的写作上的企图?我想,每个读者会有自己的判断。 大卫·米切尔的《九号梦》其实不是一本新书。英文版出版于《幽灵代笔》和《云图》之间的2001年。也就是说,米切尔在他热衷于多声部叙述的时期,写了这样一本单一主人公小说。是《云图》之前的蓄势待发,还是另一种截然不同的写作上的企图?我想,每个读者会有自己的判断。

《九号梦》不太像米切尔的其他小说,我更愿意把它看做是村上春树《海边的卡夫卡》的变形镜像。两者都以青少年第一人称为主角——村上的《海》多出一条对称的叙事线——《九》的主题是寻找生父,《海》的轴心则是逃离弑父命运。尽管两位小说家国籍、语言各异,却不约而同地把日本作为地平线上的古怪魅影,作为弥漫着不为人知罪恶的经济型社会来处理,他们笔下的主人公背离整个社会的大势,孤独地求索对自身而言重要的问题的答案——这些问题在他人眼里可能不值一提。单枪匹马的成长小说,其间充斥着寓言。顺便一提,《海》的出版时间比《九》晚一年,两者之间的“映照”纯属巧合,并不是米切尔向村上致敬云云。

寻父是个再现实不过的题材,米切尔炫技式的写作却让现实坠入了梦境。从遥远荒僻的屋久岛来到东京的三宅咏尔,即将度过二十岁生日。生父对他而言是团迷雾,姓名、长相、职业,都是空白。他有的只是女律师加藤明子这条线索。咏尔坐在咖啡馆观望加藤明子所在的办公楼“潘诺提康”,坠入科幻风格的白日梦。潘诺提康指的是被置于全方位监视的环形监狱,不难看出作者精心的隐喻。咏尔那些充斥着血腥打斗场面的梦境,仿佛预示了他即将经历的重重阻隔。在真实世界,乡巴佬咏尔直接被大楼门卫拦下,沮丧地离去。咏尔必须在东京活下去。他住在录像带出租店老板兼营的胶囊旅馆,靠老板的好意在上野站失物招领处谋了份临时工。咖啡馆有着完美脖颈的女招待让他一见钟情(村上春树的其他小说中出场的则是完美耳朵女郎),继而在游戏机房偶遇念法律系的东京土生浪荡子,不慎卷入荒谬又血腥的黑帮火拼。

米切尔似乎嫌平铺直叙太无趣,在这部拼贴式的小说里,读者得仔细关注脚下,才不至于一脚踏入咏尔的梦境。有太多梦的描写,科幻、寓言、黑帮片和动作片纷沓而至。透过咏尔的眼睛看出去,东京冷硬的现实比梦境更荒诞。还有回忆。咏尔十一岁那年失去了他的孪生姐姐安寿,对姐姐的回忆不时鲜明地闪现,遮覆了现实的颜色。和姐姐在一起的日子是黄金的乐园,他不知世间险恶,尚未踏上寻父的旅程。可以作为对照的是,村上春树的小说中也不时闪现宁静得仿佛没有尽头的青春期,如《挪威的森林》中直子回顾的过往。村上谨慎地避免了直接描写“乐园”,其小说往往从丧失之后写起;米切尔则直接切入咏尔的记忆,把少年丧失至亲的巨大伤口袒露出来。不能不说后者的写法更富挑战性,也更容易击中读者的心。

这部小说的第一人称叙事以近乎执拗的方式强迫读者成为“我”,成为彷徨在东京街头的三宅咏尔,在这里六本木大楼幻化为“潘诺提康”,白领们被称作“男女苦力”,一切显得熙攘又缥缈,混乱又绝望。偶尔闪烁的微光来自少年时期的记忆、不请自来的猫、录像带出租店老板乐呵呵的无厘头式发言、咖啡馆女孩的存在。找寻父亲的企图一路从A计划挫败到G计划,很多人在咏尔的眼前死去。他不小心知道了这个城市太多的黑暗秘密,关于他自身的谜团却被一叶障目。

米切尔出版于2006年的《绿野黑天鹅》和2010年的《雅各布·德佐特的千秋》渐有回归古典叙事的倾向,《九号梦》仍是他早期的炫技式写作。故事中嵌套故事,在情节和风格上形成拼贴,除了那些梦,还有咏尔目睹黑帮火拼之后在藏身地读到的寓言手稿,抛下他和姐姐、多年来接受戒酒治疗的母亲的来信,以及自称是祖父好友的老人给他的伯祖父日记。手稿是风格晦涩的动物寓言,米切尔借山羊作家之口说出:“现实就是纸页,生活就是文字。”对于过着躲藏生活的咏尔,母亲的信和伯祖父的日记是来自不同次元的敲门声,让他开始变调的寻父旅程重新染上现实的色彩。另外,文中让人眼花缭乱的拼贴向读者呈现出层叠的日本和生活其间的人们,二战尾声的日本海军敢死队、在经济高速发展期迷失在东京的乡下女孩、隐藏着暗黑交易的现代日本。不同的时代和地点交织成复合的影像,一切都无所遁形,恰如“潘诺提康”。

|