|

当我们谈论大卫·米切尔(David Mitchell)时,我们究竟在谈论什么?当我们深陷由评论家们构筑起的“影响的焦虑”——他们告诉我们米切尔的写作大有卡尔维诺、纳博科夫、博尔赫斯、塞林格、钱德勒、村上春树……(这个名单还可以无限延长下去)的风格——我们是离他更近还是更远了?我认为更远。事实上,我们与其在米切尔身上发掘某个或者某群大师的影子,还不如谈谈米切尔自身,谈谈他如何把“点石成金”这一写作秘笈运用得炉火纯青。 当我们谈论大卫·米切尔(David Mitchell)时,我们究竟在谈论什么?当我们深陷由评论家们构筑起的“影响的焦虑”——他们告诉我们米切尔的写作大有卡尔维诺、纳博科夫、博尔赫斯、塞林格、钱德勒、村上春树……(这个名单还可以无限延长下去)的风格——我们是离他更近还是更远了?我认为更远。事实上,我们与其在米切尔身上发掘某个或者某群大师的影子,还不如谈谈米切尔自身,谈谈他如何把“点石成金”这一写作秘笈运用得炉火纯青。

米切尔的作品不乏狗血、奇情、悬疑、探案、穿越、末日之类的题材,这些题材不仅不能说出新,反而充满种种烂俗的桥段,而且题材之间少有联系,换作另一个作家就可能做成一篇从结构到内容松松垮垮四处漏水的庞然大物。但米切尔总能将之收拢成一部紧实绵密,而又自由跳跃于各个文类的华丽篇章。那么,其“点石成金”的“金”究竟何在?就是他非常聪明地在文本中设下了一些思维无法框定、笔尖无法捕捉、让人捉摸不透的东西,我们不妨用“幽灵”来指称。

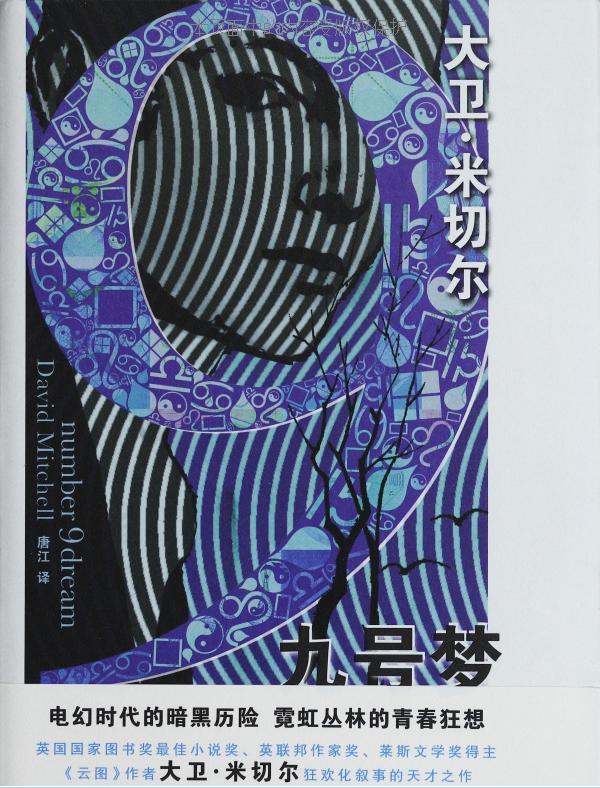

在《幽灵代笔》中,这个幽灵以一种统摄全局、既参与又游离的视角,如摄影机一样游弋于世界的九个角落,寄居在四川圣山上的老妇、圣彼得堡的艺术窃贼、日本地铁恐怖袭击者的身上;在《云图》中,这个幽灵化身为不同世纪不同人物身上的同一个胎记,一场悲剧事件中上演的一部讲述老人院大逃亡的喜剧电影,一册被黑帮爆头而落在追凶女记者手中的老同志“致青春”手记……这个幽灵,就这样把一些彼此毫无联系的俗套情节,捆紧压实又生生拉高了好几个档次,而其无法定义的神秘感,又大大加强了小说的可读性。因此,读米切尔的小说,我们既有一种读通俗小说带来的解谜的乐趣,又有一种读严肃小说只能意会不可言传的深沉感。《九号梦》是米切尔在《幽灵代笔》和《云图》之间出版的小说,与另两部作品不同的是,这一次,米切尔向读者暗示了《九号梦》的幽灵是什么。他借主人公三宅咏尔之口谈论美国科幻文学巨擘菲利普·迪克:“我读了菲利普·迪克的一本奇怪的小说,写的是日本和德国打赢二战的平行世界,在这个平行世界里,有位作家写了本奇怪的小说,写的是英美打赢二战的平行世界。”显然,这一出自迪克小说《高城堡里的人》的奇妙构想直接影响了米切尔:光说世界多元还不够,世界还是平行的,平行世界的存在打破了任何一个世界唯一存在的合法性,同时,也对我们据以认识和理解世界的方式、观点、概念、信仰,提供了全新的视角。

科幻,却又不尽然,因为米切尔制造平行世界的手段,同样有坚实的现实生活做基础。《九号梦》故事背景设置在当代日本,二十岁青年三宅咏尔从九州老家赴东京寻找抛妻弃儿的生父,不知不觉卷入黑帮斗争和火并事件,其中充满谍中谍、谜中谜、案中案之类的情节,结果这场寻父的历程读来就像卡夫卡笔下的K试图进入城堡一样荒谬。这里需要注意的是,整个故事的荒谬其实是主人公自身意识的投射,也就是说,平行世界的存在很大一部分来自我们看世界的方式。“我们不是按事物的本来面目看待它们,而是按我们的心意来看待它们”。

但《九号梦》不仅仅是一本关于成长的小说。米切尔让一个二十岁青年经历如过山车一样惊险刺激的人生,其实是要通过他来串起更多人的人生,从而使平行世界自我复制并伸展出包容更广乃至无限可能性的维度。于是,我们便能理解,整部小说何以充满侦探、科幻、动作、黑帮、朋克、电子游戏和史诗战争的狂想曲,何以在刻板的都市生活中镶嵌了那么多光怪陆离的白日梦、荒唐可笑又富于深意的末日寓言,从《1984》中跑出来的无所不在的监控机制,以及沉湎于为理想献身的战地日记了。就如三宅所说,“好些人像我母亲那样,付钱给咨询师和诊所,让他们帮自己接入现实;好些人像我这样,付钱给索尼和世嘉,让它们帮自己接入非现实”,还有好些人则通过毒品或者意识形态的蛊惑来混淆这两个世界,后者的典型,正是夹在已经消失但对他来说从未消失的日本帝国,与崇信务实主义和金钱至上的战后日本之间的三宅祖父,他死抱着军国主义不放,时时感到两个世界对撞而生的愤懑和失落。

而对年轻的主人公,米切尔则设计了一个开放性的结局:父亲、黑帮、神意的那个世界已然崩溃,那么,他能在另一个平行的世界中,找到失落已久的母亲、姐姐和自己吗?米切尔从来不把话说死,从技巧上说是留下了悬念,而从文学上我们也可看出,这是一个统合种种廉价题材但决不给出一个廉价解决方案的小说家,他不愿也不屑告诉我们前途一片大好未来一片光明,因为前途和未来不是预言、仰望就能搞定而是需要通过艰苦卓绝的努力和行动予以实现的。常有人说,米切尔是一个玩弄结构技巧文体风格的高手,而刻意隐去其对世界、现实和人生的关怀,但事实上,米切尔的关怀是蕴于其中不发乎外的,就像那些“幽灵”,看不见摸不着,但你总能悟到它的在场。

|