|

人们经常会用“是否忠于原著”去判断文学作品改编成电影的好坏,其实这往往有失公允。一千个人的心目中有一千个哈姆雷特,特别是对于经典文学作品来说,翻拍是一件吃力不讨好的事,例如《安娜·卡列尼娜》,近百年来拍了又拍,竟然没有一部是令大家都满意的。《红楼梦》也有数个版本,口碑最好的87电视剧版,也被认为是“最忠于原著”。 人们经常会用“是否忠于原著”去判断文学作品改编成电影的好坏,其实这往往有失公允。一千个人的心目中有一千个哈姆雷特,特别是对于经典文学作品来说,翻拍是一件吃力不讨好的事,例如《安娜·卡列尼娜》,近百年来拍了又拍,竟然没有一部是令大家都满意的。《红楼梦》也有数个版本,口碑最好的87电视剧版,也被认为是“最忠于原著”。

相比之下, 那些还没来得及成为经典,却具有很高品质的小说自然成为电影制作方青睐的对象。只是这其中依然有适合搬上银幕和不适合改编之分。沃卓斯基姐弟拍《云图》就是一个危险的尝试,《云图》并不适合拍电影,而导演过于庞大的野心让电影比小说还难懂,该片在全球票房的失利也说明了一些问题。

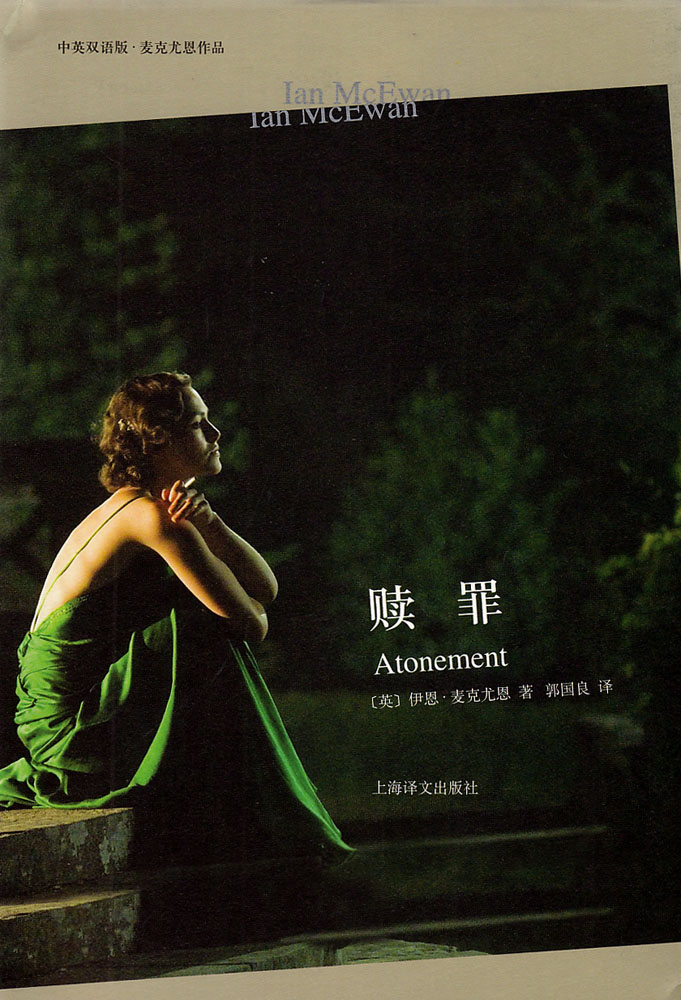

电影通常只是90分钟至120分钟的小说。导演要在这个时间段里讲出一个完整的故事(这并非像很多人以为的是编剧的工作,其实导演才是决定叙事的最关键人物)。对于导演来说,遇到一个瞬间产生共鸣的、有着很扎实文学基础的故事自是幸事。当伊恩·麦克尤恩的小说《赎罪》遇到了导演乔·怀特,仿佛是命中注定,在短短两个小时里,小说被完美重现在银幕上,结构完美,张弛有度,并在2008年获奥斯卡金像奖6项提名,一项大奖,并获得金球奖5项提名,两项大奖。

我用“重现”这个词,不是对小说作家的拔高,更不是对电影导演的降格。而是说,小说得到了最佳电影表现,电影亦深得小说思想和意趣。

并不是电影和小说都能得到恰如其分的相逢。以乔·怀特自己的电影为例,《傲慢与偏见》和《安娜·卡列尼娜》和原著都有不小的差距。后者存在很大的文化差异与隔膜,前者也远不如BBC的电视版来得“忠于原著”。其中,凯拉·奈特莉是一个不利元素,因为作为好莱坞明星,她的符号过于强烈,作为女演员,她的容貌娇艳出众,是好事也不是好事。在需要女演员忘记自己的美貌,演出个性与深度的时候,就往往力不从心。因此,无论她扮演伊丽莎白还是安娜,都离文豪笔下的人物相去较远。不过在《赎罪》中,凯拉·奈特莉主动选择了扮演姐姐塞西莉亚——本来女一号是她的,但是这一次她作出了正确的选择。塞西莉亚的角色比较讨巧,容易令读者产生美艳成熟又忠贞的遐想。无论在小说还是电影里,塞西莉亚都是被“看”的,是主人公布莱奥尼终生歉疚并“赎罪”的对象。这样的角色通常和现实有一定的距离感,正是凯拉·奈特莉所能驾驭的。大帅哥詹姆斯·麦卡沃伊也非常符合小说中的那个罗比的形象,那种布尔乔亚少女心中期待的带有一点普罗气质的年轻男子。萝拉表姐也符合小说中那个略有姿色,但心机更多的少女形象。就连双胞胎皮埃罗与杰克逊这两个儿童演员都准确得如同从小说里走出来的一样。值得一提的是,反一号马歇尔的扮演者是如今大红大紫的“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇。他在拍《赎罪》的时候还不太为好莱坞所知,他形象中具有的那一抹邪性演绎这个角色绰绰有余。当然最出彩的还是扮演主角的三个女演员,三个布莱奥尼都极好:13岁的自恋偏执,18岁的单纯真诚,80岁的痛苦孤单,都非常到位。当然,布莱奥尼塑造成功了,等于电影成功了一大半。与此同时,电影其他行当也精确复制了二战前后英国乡村的场景和敦刻尔克的场景。此片的电影配乐更是一举囊括了奥斯卡奖和金球奖。在画面无法表现的地方,音乐准确地表达了小说的气质。

当然,更重要的是导演准确理解了这部小说,即我们通常所说的小说主旨、创作意图等。只有具备深厚文学修养的优秀导演才能做到这一点。

小说的扉页中引用了简·奥斯丁《诺桑觉寺》中的一段话:

亲爱的莫兰小姐,你好好想想,你这样疑神疑鬼是多么的可怕。你凭什么下此论断?别忘了我们所生活的国度和时代。你要牢记我们是英国人:我们是基督徒啊。你不妨运用你自己的理智,你自己对或然性的感悟,你自己对于周遭发生的一切的冷眼旁观。我们所受的教育会叫我们犯下如此令人发指的行为吗?我们的法律会默许这样的暴行吗?像英国这样一个国家,社会文化交流有坚实的基础,每个人都受到左邻右舍的监视,阡陌交通、书刊报纸使一切都暴露在光天化日之下,倘若犯下了罪行能不为人所知吗……

这段话中,“我们是基督徒”正是关键。“赎罪”正是源自基督的救赎意识,罪感深藏在基督徒的无意识中,正因为如此,才有布莱奥尼对罪的惊醒,才有她长达一生的“赎罪”行为。

赎罪意味着洗清,值得注意的是,无论电影或小说,都将“清洁”这个行为或意图贯穿始终。

|