|

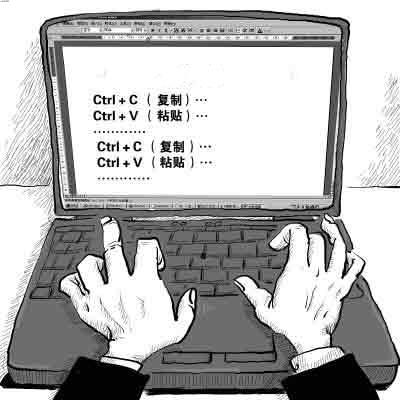

假作者、假翻译、假引进充斥学术图书市场,造成了学术精神的沦丧,甚至整个学术界的浮躁。 假作者、假翻译、假引进充斥学术图书市场,造成了学术精神的沦丧,甚至整个学术界的浮躁。

今年7月28日,北京化工大学发布公告,该校生命科学与技术学院教授陆骏盗用他人学术文章并伪造履历,属严重学术不端行为,决定予以开除。此前一天,他已被取消国家“青年千人计划”入选资格。时隔不久,厦门大学女教授傅瑾因被校方查实其哥伦比亚大学博士学位“完全是假的”,也已被校方解除工作合同,做辞退处理。短短时间内爆出两起教授学术、学位造假,令人震惊。

“冰冻三尺非一日之寒”,学术界浮躁之风由来已久,并已蔓延到了出版界。如何遏制学术浮躁之风,净化学术出版,已成为学术界和出版界十分紧迫的任务。

学术出版乱象严重

“假作者、假翻译、假引进等现象充斥着学术图书出版市场,最终造成了学术精神的下降,以及整个学术界的浮躁。”北京大学出版社王明舟在今年大学社社长论坛上发表讲话时表示,这只是学术出版乱象的冰山一角。

针对当前学术出版泡沫化严重的现象,上海交通大学出版社总编辑张天蔚介绍说:“今年出版界共出版了37万种新书,真正称得上有价值和原创性的图书却不多,多是‘剪刀加浆糊’式的出版。有些所谓专著、论文,毫无学术价值可言,在资源上是一种浪费,在文化上则是垃圾,在学风上助长浮躁。”清华大学出版社第八事业部主任张立红则介绍说:“很多老师为了评职称,用2万~3万自费出书,不能说没有好的学术成果,但很多也是缺少创新的学术垃圾。”

学术专著“包装”之风盛行。“一些出版社为了完成指标,将学术图书以系列或者丛书的形式‘包装’出版。比如一套10本的丛书,其中只有两三本的作者是真正的相关专家,余下都是些不能确定作品学术价值的作者。”张立红表示。但具有争议的是,由于学术图书的目标读者比较狭窄,有些学术书1000册都销售不了,但是有的编辑觉得应该让更多的人受益,将本来是某学术理论研究方面的专著进行市场化的包装,起一个畅销书式的名字,从而实现销量过数千册,甚至上万册,读者范围一下子扩大几倍,从而实现销售和传播双赢。

学风出版“浮躁风”还表现在管理方式的急功近利上。学术研究是需要长期积累、潜心钻研,才能获得有分量的成果。但有些管理者总希望立竿见影,片面强调量化管理。在当前的教学和科研活动中,“量”的管理几乎无孔不入,弄得人人摇头蹙额。如不少学校要求在读研究生必须发表多少篇论文方可取得学位论文答辩资格,教师晋升职称也主要看著作和论文的数量。面对这种规定,不但学生着急,教师、学校领导也很无奈,加之各校之间为了争排名,往往互相攀比,这就更是火上浇油,把量化管理中的“量”绝对化了。管理量化虽是必要的,但规定得太死,唯“量”是从,就走向了反面。

利益驱使学术浮躁

学风界之所以“浮躁风”盛行,根源在于利益的驱使。“这一切都是钱惹的祸。”王明舟坦言,“在利益至上的社会环境中,学术出版领域与二三十年之前相比,学术精神被消减,不少学者已被世风流俗所胁迫、被污泥浊浪所席卷,异化为学术官僚和政治痞子,沦为了获取市场经济利益的机器。”

本文开篇提到的北京化工大学生命科学与技术学院教授陆骏盗用他人学术文章并伪造履历事件中的“青年千人计划”或“闽江学者”,都意味着优厚待遇。据公开资料显示,“青年千人计划”入选者将获得由中央财政给予的每人50万元的生活补助、3年100万到300万元的科研经费补助;“闽江学者”享受每年10万元岗位津贴。

很多出版社以经济效益至上,将其作为本该以学术价值为考量的学术出版的重要衡量指标。张立红表示,这种做法导致了出版社出书一切以销量说话。比如一套10本的丛书如果分开卖,读者会只买那两三本名家大家之作,如果成系列卖,一套书10本,卖两万套就可有20万册,销量成倍增长。

监管、惩罚措施待出台

出版人虽然不是学术浮躁之风的“始作俑者”,但逃不过把关不严的失职之责。“作为一个严肃的出版社,把有成果的出版物介绍给读者,是我们的责任,”张天蔚表示,“对于那些被浮躁之风影响的作者,我们会严格把关,杜绝注水学术、伪学术等学术垃圾的出版。”

张立红还介绍说:“自费出书为什么如此猖獗,除了利益驱使外,与监管力度不足也有关系。上级部门无法做到每本都评估论证。”

“出版行业不是一锤子买卖,而是需要长期积累的行业,尤其是出版人,我们应该爱惜所从事的工作。”张立红表示,“作为学术出版的大社,更应该有品牌意识,很可能读者因为出版社出版的一本不好的图书,而对这个出版社甚至整个出版业产生负面影响。”

|