|

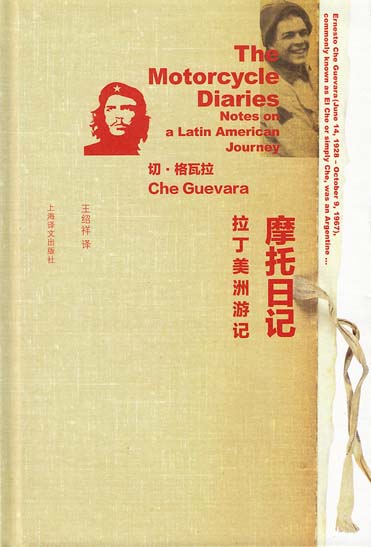

1951年10月,当杰克·凯鲁亚克在纽约的公寓里潜心修改他一气呵成的《在路上》的手稿时,在美洲大陆的另一端,两个阿根廷青年正在埋头研究地图,计划一次纵贯南美大陆直达北美的伟大旅行。或许,不论是沿路搭车漂泊在北美大陆上的凯鲁亚克,还是开着摩托车在南美大陆上艰难行进的切·格瓦拉,他们与各自的伙伴疯狂而执著的长途旅行都在某种意义上诠释着时代精神。他们在漫漫长旅后各自留下的记录:用英语写的《在路上》和用西班牙语写的《摩托日记》,都为一个充满激情的年代的到来发出先声,被后世的热血青年奉为经典。 1951年10月,当杰克·凯鲁亚克在纽约的公寓里潜心修改他一气呵成的《在路上》的手稿时,在美洲大陆的另一端,两个阿根廷青年正在埋头研究地图,计划一次纵贯南美大陆直达北美的伟大旅行。或许,不论是沿路搭车漂泊在北美大陆上的凯鲁亚克,还是开着摩托车在南美大陆上艰难行进的切·格瓦拉,他们与各自的伙伴疯狂而执著的长途旅行都在某种意义上诠释着时代精神。他们在漫漫长旅后各自留下的记录:用英语写的《在路上》和用西班牙语写的《摩托日记》,都为一个充满激情的年代的到来发出先声,被后世的热血青年奉为经典。

今年旅游卫视热播的公路纪录片《一路向南》也是一个穿越美洲的精彩传奇。主人公以搭车兼摩托骑行的方式,从北极跑到了南极。大多数年轻人在追随着镜头领略美洲美景的同时,又不得不慨叹自身条件的种种限制,不似片中的主人公那般洒脱,背起行囊就上路。的确,现代世界中有太多的羁绊阻止年轻人上路。年轻人大多不喜欢被设置、被安排的人生,却又不得不屈从于现实的需要。为了职位而刻苦读书,为了买房而拼命工作,为了结婚而频繁相亲,渐渐地被一张大网裹了起来。大多数人都是随波逐流,跟着浩浩荡荡的人流前行,即便迈不动步子也被人推着走。曾经的“理想”呢?戒了。有几个人有勇气冲破那无形的大网,逆着人流行进的方向走自己的路呢?我们越来越深陷于被设定的模式里,按部就班,浑噩度日,吃着一样的快餐,说着一样的词汇,连想法也渐趋相同。被安排的岗位,被设定的作息表,被组织的旅游。稍微有点个性的,也迅即被贴上标签,归入“文艺青年”、“二傻青年”还是什么青年的类别中,任由异于常人的锋芒被符号削减而趋于同质化。这一切都拜文明进步所赐。

网上有一种流行的说法:旅行就是离开自己活腻了的地方,到别人活腻了的地方去。这句看似调侃的冷幽默,在我看来是满含哲学意味的。循环往复的日常生活使人对美、对人生的感觉麻木失灵,旅行让人从既有的单调生活中逃离一段时间,获得陌生化的体验,再回到原先活腻了的生活中,感觉一定不同。很多时候,旅行就是来自一个无意识的冲动,看了一本书、一部电影,哪怕是一张图片,忽然生出某个看似不切实际的想法,于是抛下手头的一切,上路,向目的地进发。旅行是对既有生活模式的颠覆,革命是对现存体制的反抗,旅行与革命似乎有渊源上的联系。革命往往包含有“长征”或曰“伟大进军”的华章。革命者仿佛都是不知疲倦的旅行家。要从学懂理论走向了解现实,必须旅行。逃避强权的追捕,不得不旅行。传播思想发动群众,更是得旅行。

“我的命运就是旅行,或者更恰当地说,旅行就是我们的命运。”二十三岁的切·格瓦拉,这位当时的大学医科学生、未来的革命家在他的《摩托日记》中这样写道。当时他和格拉纳多的摩托车刚刚开始征程,在阿根廷南部的湖光山色间行进,“在浓密的树荫下,茫茫荒野阻止了文明行进的脚步”。离开文明就是逃出那张大网,逃出那个越来越紧密地把年轻人束缚其中的体制,重新认识人和人生的意义。在沿着智利海岸北上的船上,他写道:“我们明白了自己的天职,真正的天职就是永远沿着世间的陆路和水路进发。我们应该永葆好奇,洞察眼前的一切,发现每一个角落——但不在任何一片土地上扎根落户,也不长期驻留,探究万物的本质,而是观其大略,浅尝辄止。”

很多人在走向“成熟”和世故后,会耻于重提年轻时的豪言壮语。在他们看来,当年的自己是多么天真。格瓦拉却未曾远离他的豪言壮语。在这位革命者短暂的一生中,他的足迹遍布四方。他没有停留在路已铺好、前程似锦的舒适中产阶级生活里,没有停留在南美洲世外桃源般的山水间,也没有停留在古巴革命胜利后待遇优厚的高官职位上。他像堂吉诃德一样不知疲倦地奔走在征途上。

当然,旅行也让格瓦拉进一步明确了自己的理想。摩托旅行的十年后,格瓦拉曾这样说:“我深信,我在这个世界上需要履行一桩使命,为了这桩使命,我必须牺牲家庭,必须牺牲日常生活中的所有享乐,必须牺牲我个人的人身安全,也许还得献出我的生命。但是,这是我和人民达成的一个约定。而且,我真诚地认为,直到我生命的最后一刻,我也不能脱离人民。”(1961年8月9日的讲话)

|