|

突然,就和梦中一样,一个问题钻进了我们的脑海:“我们为什么不去北美?”“北美?但是怎么去啊?”“骑大力神去啊,伙计。”旅行就这样决定了。 突然,就和梦中一样,一个问题钻进了我们的脑海:“我们为什么不去北美?”“北美?但是怎么去啊?”“骑大力神去啊,伙计。”旅行就这样决定了。

“这不是一个英雄传奇故事,也不仅仅是一个愤世嫉俗者的叙述,至少我个人并不这么认为。这是两个生命的短暂交汇,是两个怀着相似的希望与梦想的生命的一段共同历程。” 切·格瓦拉在《摩托日记》的开篇曾经这样说。当切·格瓦拉义无反顾地开始这次旅行时,连他自己都不会意识到,这注定是一个英雄传奇故事的开始。

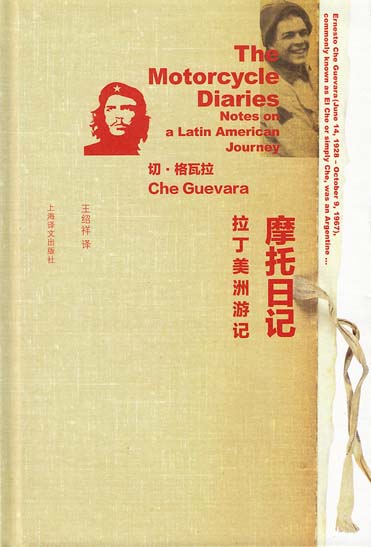

《摩托日记》是拉丁美洲革命家切·格瓦拉年轻时周游拉丁美洲写下的旅行日记,这46篇日记记录了他艰辛困苦、漂泊四方而又惊心动魄的冒险经历。很多年后,这个传奇故事由巴西导演沃尔特·萨雷斯改编的电影《摩托日记》,这部影片于2004年获戛纳国际电影节评审团奖,2005年获第七十七届奥斯卡金像奖。

1951年,正在布宜诺斯艾利斯大学医学院读书的格瓦拉与朋友阿尔维托·格拉纳多决定驾驶后者的摩托车大力神Ⅱ前往北美。12月,他们开始了这次向往已久的旅行。格瓦拉同格拉纳多骑着这辆破旧的摩托车从科尔多瓦出发,他们一路北上横穿整个南美大陆。途中,他们不仅饱览了南美洲大陆壮美的风光和令人赞叹的印第安文化遗产,也亲眼目睹了拉丁美洲平民的苦难生活和面临的不公待遇。他们一路风餐露宿,得以深入底层人民的生活,对他们产生了深深的同情。最后,他们来到圣巴勃罗的麻风村。在与麻风病人的相处中,体会到人类的苦难和真情,以及作为医生需要作出的奉献。

这次旅行使将从医学院毕业的格瓦拉接触到世界的种种伟大和不幸,这番经历影响和改变了他的想法,使他的心灵接受了一次洗礼,并从他的心里产生了某种拉丁美洲情怀和革命意识的萌芽。可以说,这是一次改变他一生经历的旅行。

有了这次改变一生的旅行,格瓦拉大学毕业后便赴墨西哥参加卡斯特罗领导的推翻巴蒂斯塔政权的游击战,参与缔造古巴共和国。1965年,格瓦拉放弃古巴国籍,辞去党内外一切职务,试图到其他不发达地区发动革命。他率领一支小分队到非洲扎伊尔组织游击战,失败后于1966年11月率领10余人潜入玻利维亚东南部山区建立游击中心。1967年10月8日,格瓦拉在战斗中被玻利维亚政府军俘获,次日遭杀害。

格瓦拉被法国哲学家萨特称许为“我们时代最完美的人”。自上世纪60年代晚期开始,格瓦拉已成为青春、激情、理想主义的代名词。一幅由著名摄影师阿尔贝托·科尔达为格瓦拉拍摄的肖像照片迅速成为20世纪最知名的图片之一。这幅格瓦拉的肖像,不断以各种风格出现在招贴画、笔记本、T恤衫等载体上,格瓦拉成了一代代青年人心中的文化符号。

这本《摩托日记》以真实而感性的笔触揭秘了格瓦拉人生转折,展现了他成为一代传奇偶像的内情。这些日记文笔流畅优美,富于诗意和节奏感,故事紧凑动人,场面刻画栩栩如生,有一种电影般的画面感。文中充满了各种有趣的小插曲,读来活泼风趣。格瓦拉对拉丁美洲文化的钻研了解,对拉丁美洲历史和政局的剖析,又平添了几分犀利的思想性和知识的厚重感。

《摩托日记》一书除了46篇日记、24幅珍贵照片及行程图之外,还收录了格瓦拉之女阿莱达撰写的序言。阿莱达称:通过阅读,“慢慢地我们就会明白他的梦想与志向是如何发生变化的。他日益意识到了民众的疾苦,也任凭疾苦成为他生命中的一个部分。”

这是一部关于伟大偶像成长之路的实录,我们完全可以将这样的实录当作一部真实的自传来读。的确,《摩托日记》是献给这样一些人的,对他们来说,青春不只是岁月的一轮,也蕴涵了诚挚的心灵与崇高的精神。

在这个日益物化的世界上,这本书最大的价值是可以让人们重温激情的含义。即便是只将此书当作一本旅行日记来欣赏,我们也可以生发出一些关于旅行之意义的感悟。

|