|

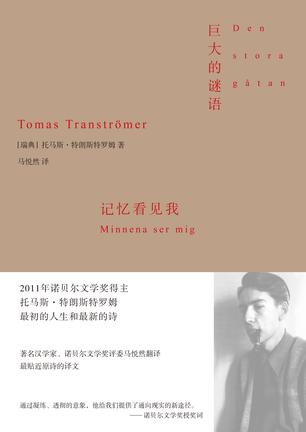

获得2011年诺贝尔文学奖的瑞典著名诗人托马斯·特朗斯特罗姆(下简称托马斯)总共发表了十二部诗集:《诗十七首》(1954)、《路上的秘密》(1958)、《未完成的天》(1962)、《钟声与踪迹》(1966)、《黑暗中的视觉》(1970)、《小径》(1973)、《波罗的海》(1974)、《真理的障碍》(1978)、《狂暴的广场》(1983)、《为生者与死者》(1989)、《悲伤的凤尾船》(1996)与《巨大的谜语》(2004)。这个集子将他最后的两部诗集介绍给中文读者。 获得2011年诺贝尔文学奖的瑞典著名诗人托马斯·特朗斯特罗姆(下简称托马斯)总共发表了十二部诗集:《诗十七首》(1954)、《路上的秘密》(1958)、《未完成的天》(1962)、《钟声与踪迹》(1966)、《黑暗中的视觉》(1970)、《小径》(1973)、《波罗的海》(1974)、《真理的障碍》(1978)、《狂暴的广场》(1983)、《为生者与死者》(1989)、《悲伤的凤尾船》(1996)与《巨大的谜语》(2004)。这个集子将他最后的两部诗集介绍给中文读者。

我相信托马斯二十三岁时将他头一本诗集题名为《诗十七首》的时候,一定想到了迪伦·托马斯(Dylan Thomas,1914—1953)二十岁发表的诗集《诗十八首》(18 Poems)。影响托马斯的诗人很多,其中最重要的诗人是艾略特(T.S.Eliot,1888—1965)、帕斯捷尔纳克(Boris Pasternak,1890—1960)和瑞典诗人艾克罗夫(Gunnar Ekel?f,1907—1968)。《诗十七首》发表之后,轰动了整个瑞典的文学界。

托马斯的诗之特色是独特的隐喻、凝练的描述与言简而意繁的组成。托马斯原来是一个优秀的钢琴家。他的自由诗的音乐性很强。除了自由诗和散文诗,托马斯常常从古代罗马和希腊借来比较短的格律形式,也采用日文的俳句。他使用这些诗律的时候,完全模拟原来的节奏形式。托马斯自己认为他的诗创作,从形式上看,也与绘画接近。他从小喜欢画画。1990年8月4日,中国诗人李笠访问托马斯的时候,托马斯说:“写诗时,我感受自己是一件幸运或受难的乐器,不是我在找诗,而是诗在找我。逼我展示它。完成一首诗需要很长时间。诗不是表达瞬间情绪就完了。更真实的世界是在瞬间消失后的那种持续性和整体性……”(北岛《时间的玫瑰》,193页)。

托马斯诗作里独特的隐喻很多。头一本诗集、头一首诗的头一行,有诗人最有名的隐喻之一:“醒来就是从梦中往外跳伞”。

另一个例子出现在《路上的秘密》中头一首诗的第五阕的最后一行:

带金黄发雨的夏天

或者一只吠叫的狗上面

一片孤独的雷云。

种子在土中猛踢。

(马悦然译文)

托马斯的诗已经译成六十种语言。李笠把托马斯诗集译成中文(《特朗斯特罗姆全集》,2012年,四川文艺出版社)。董继平将托马斯的诗歌都译成中文(《特兰斯特罗默诗选》,二十世纪世界诗歌译丛,2003年,河北教育出版社)。董继平的译本,当然未及收纳托马斯最近的作品,2004年发表的《巨大的谜语》。将托马斯的诗译成英文的起码有十个翻译家,其中最优秀的翻译家,据我看是苏格兰诗人兼翻译家若彬·佛尔顿(Robin Fulton)。他把托马斯所写的诗和散文都译成节奏跟原文一样的英文。佛尔顿精通与瑞典文很接近的挪威文。

另一位把托马斯的诗译成英文的人是美国诗人兼翻译家罗伯特·布莱(Robert Bly)。他的翻译方法跟佛尔顿的完全不同。从事翻译工作的诗人有时随意改他们所翻译的诗的原文。布莱先生就是他们里头的一个。托马斯1958年发表的诗集《路上的秘密》中有题名为“巴拉基列夫的梦”的一首诗。其中的一阕佛尔顿译得很正确:There was a field where the plow lay / and the“plow was af allen bird”。董继平把这阕译成“有一片田野放着一台犁/而这台犁是一只坠落的鸟儿。”我读这阕诗的时候就看那台犁的一端躺在土地上,另一端以四十五度的角度倾斜往上,正像一只断了翅膀的鸟。布莱把这个非常戏剧性的意象译成“and the plow was a bird just leaving the ground”,逼着读者接受那犁垂直地立在田里。布莱1970年初把他的译文寄给托马斯看。托马斯回答说:“你那‘a bird just leavin the ground’比我的‘a crushed bird’好得多。”托马斯的回答涉及到一个很重要的问题。我认为诗人已发表的诗不属于他自己,属于他的读者,属于全世界爱好诗歌的人。因此,诗人不应该让译者随意改诗的原文。

在史坦纳(Georg Steiner)的巨著《巴别塔之后:语言与翻译层面》(After Babel: Aspects of Language and Translation,1975年)中作者指出,翻译在其他特性之外,也是自我否定的成品,翻译家必须服务原文而绝不该将自我强加于原文之上。但他也指出,所有的翻译就像所有的阅读行为,甚至聆听行为一样,也是编辑与诠释的成品。如果诗人(The poet)是造物者(Creator)(实际上就字面来看这也是Poet这个词的基本意义),那么最理想的译者应该是技术极为纯熟的工匠。我们知道古代东方及西方的文明中,工匠是奴隶。自我否定是奴隶的基本美德之一。但因为翻译的任务也涉及到编辑及诠释,译者也必须化身为演员。译者必须模仿原文作者,而其译作必须近似原文。虽然有时译文的文学质量因各种原因似乎会优于原文,但译者绝对不可试图超越作者。

|