|

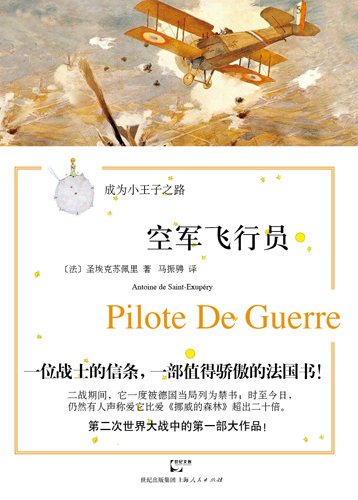

如果没有爆发第二次世界大战,圣埃克苏佩里或许会在《人的大地》奠定的人道主义情怀中走得更远。可惜,历史并没有“如果”。1939年,二战爆发,本应在后方的圣埃克苏佩里多方争取,来到前线。1940年5月22日,他被派往阿拉斯加执行侦察任务,《空军飞行员》描写的就是这次经历。 如果没有爆发第二次世界大战,圣埃克苏佩里或许会在《人的大地》奠定的人道主义情怀中走得更远。可惜,历史并没有“如果”。1939年,二战爆发,本应在后方的圣埃克苏佩里多方争取,来到前线。1940年5月22日,他被派往阿拉斯加执行侦察任务,《空军飞行员》描写的就是这次经历。

同《人的大地》一样,这部自传式的散文体小说的主人公是“我,圣埃克苏佩里上尉”。开头部分,读者可以看到作家在中学时的行动和冥思,当他接到“随时做好牺牲准备”的使命时,勇敢地面对死亡的威胁。随后,他逐步了解,不仅是他自己,甚至整个国家都在为“自由和文明”随时准备牺牲。在圣埃克苏佩里笔下,空中飞行并不是一次简单的“起飞——降落”,因融入了他的所见、所思、所感,而变得精彩纷呈,“个人——国家——人民”三者,也经由他的思考紧密联系起来。空中的平和,地面的纷乱,战前的回忆,死亡的危险,战友的情谊,民族的尊严,国家的地位,战争的意义等等,随着飞行,交织在上尉的脑海里。也正是一次次在战争中的飞行,作者认定“大写的人”是人类未来的希望,是文化的精华,而战争的悲剧就在于忽略了大写的“人”,而作者及其战友正是为了“高于个人——如普遍高于个别——而战斗”。

在美国出版商的邀请下,圣埃克苏佩里将其对战争的思考写成了《空军飞行员》,在美国以《飞往阿拉斯》为名出版,再次掀起了大西洋两岸的“圣埃克苏佩里热”。美国舆论将此书称为“民主派人士对《我的奋斗》最有力回击”。在法国,这部作品被德军当局严厉查禁,却被抵抗者广为传播,一时洛阳纸贵。

本书的译者为著名的法国文学翻译家马振骋。相比于其他圣埃克苏佩里的译本,马老的译文更富有文学性,例如,同一句话,曹丹红的译本中为“积多少劳累才会到今天这个地步啊!”,而马老翻译为“积劳成疾”,言简意赅又意蕴深长,使中国读者能够更好地理解原著。另外,马老在法国文学翻译领域享有很高的声望,获首届“傅雷翻译奖”。

《空军飞行员》看似描写一次简单的侦察飞行,实则在其中融入战争中人的孤独感,战后世界的荒诞感,部分人的异化,另一部分人的坚守,与同时期法国的存在主义哲学相得益彰,是存在主义在文学上结出的果实。

|