|

1939年9月3日,英法两国宣布与德国处于战争状态,由此开始了20世纪的第二次世界大战。德国此前吞并一部分波兰领土,感到兵力准备还不够充分,气候条件也不理想,并不急于进攻法国。法国军队也就躲在自以为是天堑的马其诺守线后面,采取守势。双方不进不退,不战不和,僵持到第二年5月,史称“可笑的战争”。 1939年9月3日,英法两国宣布与德国处于战争状态,由此开始了20世纪的第二次世界大战。德国此前吞并一部分波兰领土,感到兵力准备还不够充分,气候条件也不理想,并不急于进攻法国。法国军队也就躲在自以为是天堑的马其诺守线后面,采取守势。双方不进不退,不战不和,僵持到第二年5月,史称“可笑的战争”。

名称虽然如此,但是对于圣埃克苏佩里的任务决不是可笑的。他由邮航班机飞行员,转为空军飞行员。作为后备役上尉军官,三十九岁,他早已超龄,不适宜驾驶军用飞机,但是他再三要求,被编入了侦察部门。德国空军虎视眈眈,法国空中侦察飞行也愈来愈危险,在短短三周内他们总共23个机组就损失了17个。

5月17日,德国进行闪电战,机械化师长驱直入法国北部。6月17日,贝当政府向德国请求停战。22日在贡比涅签订停战协定,规定法国军队接触武器,法国五分之三领土移交给德国管理。圣埃克苏佩里复员。他说:“在希特勒统治的地方没有我的位子。”他觉得自己最好的报效祖国的方法,就是写文章获得最大量的读者,争取美国的参战。

他取道葡萄牙在1940年的最后一天,坐船到了美国纽约。却不料看到美国人的精神状态,一如慕尼黑协定签订后的法国,绥靖主义思想浓重,舆论也相当混乱。纽约法国社团内也分为三派:维希派、戴高乐派和中间派,关系错综复杂,内斗激烈,是法国国内政治派系斗争的延伸。圣埃克苏佩里号召法国人团结一致对抗纳粹,反而受到各方的攻击与污蔑。

那时,他的《人的大地》(在美国书名为《风沙星辰》)与美国本土作家约翰·斯坦贝克的《愤怒的葡萄》正在美国畅销,他也成为名人。当巴黎陷落,法国投降,全世界为之震惊,认为是欧洲伦理与文明的崩溃,报上赫然大字标题:法兰西已不再存在。

美国知识界等待法国作家挺身而出,表明自己的态度,解释法国的沦亡。但是法国作家大多数保持沉默。

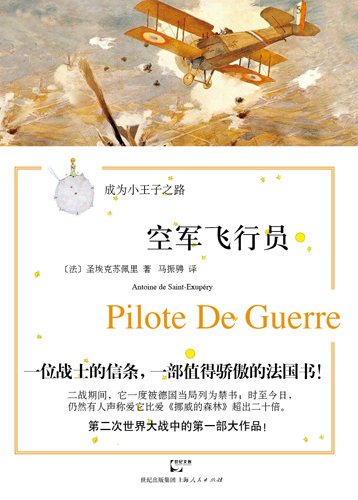

圣埃克苏佩里在纽约写文章,开讲座大声疾呼,毫无效果,过着痛苦与无奈的流亡生活。他于是身居简出,写成《空军飞行员》,1942年1月在纽约出版(美国书名为《飞往阿拉斯》),叙述他1940年5月23日在北方阿拉斯上空的一次侦察飞行,从焦虑开始,最后接受牺牲而使人物升华,让世人明白敢于接受牺牲的失败孕育着日后取得胜利的种子。

其实这与其他多次飞行侦察一样是个送死的任务,但是圣埃克苏佩里完全以一个中学生似的天真,用诙谐的比喻来描写,更增强了悲愤与无奈的心情,这在美国非常打动人心。

《空军飞行员》的出版引起极大反响,因为美国读者已经等待很久,法国投降还是个热门的话题。一年多内在美国影响很大,连政界权威人士也纷纷发表评论,美国报刊一致赞扬是这场战争以来的第一部大作品,是毫无意义的杰作,“在失败与流亡的阴暗岁月中一部值得骄傲的法国书”。他们看到一个深层次的法国,不同于节节败退的参谋部留给世人的印象。法国人用刺刀对抗纳粹德国的坦克,“一位战士的信条,一位行动中飞行员的历史,这本书与丘吉尔的演说,是民主国家对希特勒《我的奋斗》做出最好的回答”。

法国人对这部书的态度颇有讽刺意味。在纽约少数“超级爱国者”认为这部书是为贝当开脱。

圣埃克苏佩里把法语稿子寄给伽利玛出版社,出版社将其送到德国当局宣传科审查,海勒(Heller)中尉删去一句“希特勒发动了这场疯狂的战争”后签字同意出版。维希政府也没有提出反对意见。在法国被占领区,文人则对其提出最严厉的批评。

法国的作者却向德国当局告密,因为书中一位犹太裔上校,又名以色列,有一只犹太人的鹰钩鼻,大受圣埃克苏佩里的赞扬,是明显的反对德国纳粹当局的灭犹太政策,为国际犹太财阀政治集团招魂。《空军飞行员》后来遭到禁止,在戴高乐派占统治地位的北非也把它视为禁书。

但是《空军飞行员》却在法国本土私下流传,鼓励着法国抵抗战士、游击队员和普通人的士气。

|