|

法国导演布烈松和日本导演小津安二郎常被人拿来进行比较,两人一个共同点是都自认为是手艺人。布烈松说:“我一直觉得,电影这一行应该遵循文艺复兴时期绘画的传统,导演必须先做过学徒,把手艺学好。否则像今日,很多人踏入这行,做了导演,却什么本事也没有。”小津也经常这样对人说:“我这做豆腐的只能做豆腐和油方,炸猪排恕不能为。” 法国导演布烈松和日本导演小津安二郎常被人拿来进行比较,两人一个共同点是都自认为是手艺人。布烈松说:“我一直觉得,电影这一行应该遵循文艺复兴时期绘画的传统,导演必须先做过学徒,把手艺学好。否则像今日,很多人踏入这行,做了导演,却什么本事也没有。”小津也经常这样对人说:“我这做豆腐的只能做豆腐和油方,炸猪排恕不能为。”

超越“干活”,升华到“道”

然而,做豆腐又岂是容易的呢?在《东京下町职人生活》一书中,小松屋的豆腐匠熊井守说,每种食物都有它的“句”,“句”就是在最适当的时候做出最美味的食物。豆腐的句又是何时呢?十月新豆子收成,这时做出来的豆腐会最好吃,一般人通常会这么想,但其实并不然,“在十月、十一月、十二月,用了新豆来做,豆腐的确会发出光彩,它比放了一年的豆子要好,但豆实较新,做出来的豆腐会带一点黏性。”也就是说,这时做出来的豆腐并不是最好的,最好的办法是让新豆子先过冬,到了来年二三月时,豆子因为睡了整整三四个月,水分消失了,这时候的豆子味道特别浓,可以做出凝结感较好的豆腐,此时的豆腐才最好吃。这样的经验,看似简单至极,其实可能要等做了数十年豆腐,才有可能总结出来。

真正的手艺人,经过几十年的历练,才有可能总结出这样的门道来,所谓日久成精。在手艺人的眼里,他面对的不是没有表情、没有生气的物品,而是亲切熟稔的朋友,他不是在工作,而是在和它们交谈,对话。所以豆腐匠熊井守与其说是在做豆腐,不如说是他和豆子和做豆腐的器具对话,他完全知道它们的脾性,所以才做得出美味的豆腐。所以他说要先让新豆子“睡”几个月,说“器具这种东西,一用上了好东西,以后就没有办法再用做的了”。同样,做蓝染的林满治这样形容蓝染的工作:“若要说蓝染有什么困难,就是对蓝液的察言观色了。蓝的心情不好,再怎么染也染不漂亮。一次染得太多,比如四十件的话,蓝会变得疲劳,约有两天不能使用,必须补充蓝泥再次建蓝。总之,就是再让它发酵。反正要让蓝恢复正常,就是要花那么多时间,这是因为蓝是活生生的。”居酒屋的老板娘清水敏子也有这样的体会,她说做腌菜时,要不停用手搅糠床,不能戴着手套来腌东西。可是现在的人都嫌臭不愿意做,“你得把手伸进去,跟米糠说话才行”。手艺活原本枯燥,要超越这份枯燥,将活儿干出彩,非得有对活儿的情感不可,这需要对活计的长久的热情,也需要时光才能使技巧熟练,像庖丁解牛,大概到了这个阶段,活儿干得游刃有余了,这才有和器物对话的从容。《东京下町职人》中的八位工匠,个个都具有几十年的经验,大概早已经超越“干活”的概念,而升华到“道”的层次了,所以谈起来才如数家珍,仿佛不是在做枯燥的工作,而是在和光阴对话,将日常的生活雕刻成了美学,将工作的节奏韵律提炼成了诗。

手艺行业无可奈何地式微

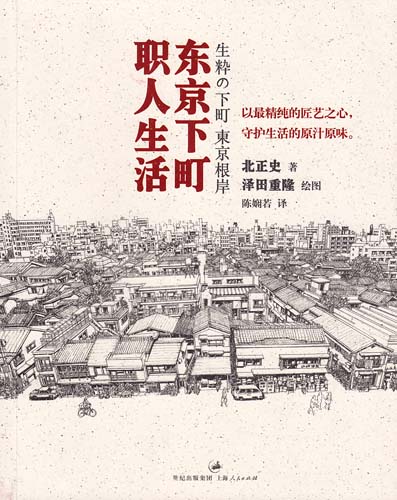

我们读北正史在《东京下町职人生活》中访谈东京根岸地区的八位职人和艺匠——木工师傅、蓝染师傅、居酒屋老板娘、三味线师傅、玩具店师傅、豆腐匠和镶嵌的金匠——谈他们入行的经历、日常工作生活情状、工作几十年后的感悟,既有形而下的细节,又有形而上的对从事行业的大彻大悟。随着他们的描述,读者仿佛亲临其境,感受到传统手工艺的魅力。书中所谈的手艺人,都生活在幸运躲过关东大地震和二战空袭、一直保留浓郁江户时代特色的东京下町。下町就是我们所说的市街,手艺人的工作场所和家相连在一起,往往前店后家。这些手艺人的营生,大概属于我们所说的手工作坊,在狭窄的巷弄后面,在昏暗的商铺里,手艺人在这里工作、生活,面对的客户,也都是街坊邻里,做的是流流长的熟客生意,不是只见一面的陌生人。在这样的环境下,手艺人要生存,自然不得不将技艺磨炼到最佳。基本上,他们人生中的最好时光,都耗费在这样的小店里了,几十年如一日,以现在看来毫不经济的方式,孜孜不倦地将其手艺打磨到最好,在某种程度上说,他们和电影导演一样,也是雕刻时光的诗人,读本书中这些手艺人的经验谈,我们仿佛在读一篇篇的诗话。

|