|

“过去的木匠师傅,什么都会,榫头一个个做得邪气漂亮,正正好好,现在的木工只会用胶黏。”常常听到像这样的话。并不只在木匠的行业里有这样的事。 “过去的木匠师傅,什么都会,榫头一个个做得邪气漂亮,正正好好,现在的木工只会用胶黏。”常常听到像这样的话。并不只在木匠的行业里有这样的事。

假如从前是一个人做鸭子玩具,到了现代社会里,就变成有的人专做鸭眼珠,有的人专做鸭脚,有的人专做鸭嘴,有的人专门把嘴装到头上,就在许多条专门分工的流水线上做下去,这样是有效率的做法,分工变细,专业水平却不会提高,专做鸭嘴的人,也不会受到“那个人的鸭嘴做得真好”的荣耀感的鼓舞,有什么钻研和锻炼的必要呢?何况很可能从未见过整只鸭子的模样,也不知道鸭嘴是怎样地长在鸭头上,又怎么可能做得好一只真正好的鸭子嘴呢?再说,用惯了方便好用又便宜的东西的人,也已经逐渐失去了辨认出“真正好的鸭子嘴”的能力吧,也没有耐心来对此有所要求。

看到全世界多得要满出来的粗鄙简陋的商品时,不禁觉得我们现代人真的很可怜,东西虽然多,一般性的也很方便得到,但全都有股假的、劣质的、替代品的味道。过去的人没有这么多东西,也没有这么多丑东西,也不造成这么大的浪费。说起来也是人的贪婪造成的:既想拥有那么多东西,又不愿意或付不出那么多代价(资源啦、时间啦、人工啦),最后只能变成现在这样。

看这本《东京下町职人生活》便很被其中“以精纯匠艺之心守护自己的行当和生活”的人打动。他们是鸢工头领、蓝染师傅、居酒屋老板娘、三味线师傅、豆腐店老板和做雕刻与镶嵌的金匠。以我狭隘的一己之见来看,比起每天打电话、按复印机、收发传真、做表格的工作,比起金融、传媒、广告、公关这样空倒腾的行业,他们做的事才真叫事呢。

“钢绳也是有情绪的东西”,“必须察颜观色,看看它的‘心情’好不好”,“不能戴着手套来腌东西。现在的人都嫌臭不愿意做,你得把手伸进去,跟米糠说话才行”……他们不约而同都会有这样的表述,而技艺无法用标准化的语言传授,软硬、湿度、温度、浓度、时间长短,把握起来凭借的是感觉与经验。各行业还受季节、天气的制约,犹如农忙农闲:“以前只要天气不好,染布店就要关门休息,尤其是入梅时节,几乎是休业状态。五六月时还好,到了入梅就不行了。”看到这样的话,身为不管有事没事每周必须找到选题的周报编辑,实在是相当羡慕和觉得那样才理所应当吧,但毕竟被卷入现代社会的大家也都是身不由己。现代化生产不欢迎无法量化计算和控制的事情。在传统生产中还有更宝贵的,比如远非今日可比的老板与雇工、师傅与学徒、顾客与店家、匠人与自己工作之间的关系,交情、誓约、照顾、名声这些,对现代管理者来说也是麻烦又计算不出价值的东西,所以也都渐渐保不住了吧。

就连书里的职人们也纷纷无奈地讲述了他们这些年来受到的影响:生意冷清,地皮或店铺租金上涨,后继乏人,机械化和商业化对生存空间的榨挤,花功夫做东西实在划不来,价格太高又卖不出去。大势所趋真是没有办法。

就连生意太好也不是什么好事。居酒屋老板娘说,“以前有一次,有些周刊杂志介绍了我们的店。那时候客人真是多得吓死人。一旦被媒体介绍之后,店里的气氛就全打乱了。若是一直这么混乱下去,生意也就完蛋了,所以我常常提醒自己,绝不能一被捧就忘了形。心里若是没有定见,决定自己要怎么干,很快就会被这种虚名冲昏头脑的。”居酒屋老板娘的智慧,许多人却没有。

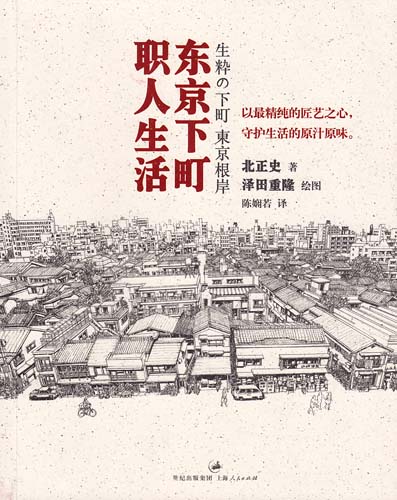

这本书里有很多插图,但我看到以后有点失望,因为几乎全都是差不多对着照片画的街景速写,看了之后没留下多少印象。而我原本期待的是会看到一些说明性的图示,如“靠近地面的捣杵端上方嵌了个铁环,其上有四块小圆木呈十字状,用来固定两条粗麻编成的母绳。为了让捣杵不会滑开,底端还绑了绳子以便拉引”,这样的描述,看了文字,仍不太清楚到底是怎样的东西,人又是怎样拉引使它工作,如果有看了一目了然的图片,不是很好吗?这是我认为这本书的一点不足之处。因为已经很仔细地讲述了各种工艺,但再怎么讲,也还是图片传达的信息更清楚。我国古代许多事,也是因为只有文字记载,到今天说不清楚究竟是怎么一回事,各人作出各种解释,可能相去十万八千里。书中文字已经写到有朝一日可能消失的忧虑,更应该尽可能地加上图片资料的保护。因为这不是本“东京漫步”、“巴黎攻略”之类快餐式的书,这本书本身是可以当作一份记录留下来的。

|