|

“说到根岸这个地方,可不是那种煮了芋头就拿到隔壁,顺便借一点米回来,或是长屋的阿八、熊仔来往出没的下町。若要说哪个下町具有山手气息,那么就是根岸这个地方。”当地居民异口同声这么形容的东京都台东区根岸,指的是山手线莺谷、日暮里,以及地下铁日比谷线三轮等三个车站所包围起来的狭长三角形地区。本书虽是以中根岸,也就是现在的根岸三丁目为中心,但插画中也涵括了邻近的日暮里、下谷和入谷的一部分。有人听到“根岸”二字,可能一时会意不过来,根岸并不曾成为一个著名的下町而备受瞩目,也少了像浅草的三社祭那样表演给观光客看的华丽祭典;但也就因为如此,它才能让我们看到从江户时代传承至今,目前仍十分活跃的东京原有的下町风貌。在这层意义上,它似乎也可以算是“典藏”的下町。 “说到根岸这个地方,可不是那种煮了芋头就拿到隔壁,顺便借一点米回来,或是长屋的阿八、熊仔来往出没的下町。若要说哪个下町具有山手气息,那么就是根岸这个地方。”当地居民异口同声这么形容的东京都台东区根岸,指的是山手线莺谷、日暮里,以及地下铁日比谷线三轮等三个车站所包围起来的狭长三角形地区。本书虽是以中根岸,也就是现在的根岸三丁目为中心,但插画中也涵括了邻近的日暮里、下谷和入谷的一部分。有人听到“根岸”二字,可能一时会意不过来,根岸并不曾成为一个著名的下町而备受瞩目,也少了像浅草的三社祭那样表演给观光客看的华丽祭典;但也就因为如此,它才能让我们看到从江户时代传承至今,目前仍十分活跃的东京原有的下町风貌。在这层意义上,它似乎也可以算是“典藏”的下町。

所谓“根岸之里闲寂之居”,自古以来即以此俳句而为人所熟知的根岸,又有初音之里、吴竹之里、日暮之里等名称。据记载,弘化年间(一八四四~一八四七年)梅花庄在根岸新地开张,此地大为繁荣昌盛之后,以上野宽永寺为中心的寺舍相关者住宅,以及日本桥、藏前等大商家老板的别庄、隐居所,文人墨客、风雅之士多所造访,到后来连吉原妓院都出现了。音无川的清流(现在成了下水道)与上野的山丘连成一气成了风雅之地,就如同莺谷的地名所显示,春天时,莺鸟会飞下来,居民享受着鸟鸣婉啭,可见是个悠闲的地方。现在虽然这个地方大为改变,但春天时莺鸟仍会造访。

江户在明治维新更名为东京之后,到现在已有一百二十余年,在这期间,东京遭受过两次大火。一次是大正十二年(一九二三年)关东大地震所引起的,一次是昭和二十年(一九四五年)东京大空袭时造成的。这两次大火规模之大,可以说使得整个东京几乎都化为焦土,从本书后扉页所附的受灾地图,就可以领略一二。然而,这块风雅之地根岸,正确地说,应该是从前的中根岸、邻接的金杉上町、坂本町——现在的根岸三丁目和下谷二丁目等地,却在这两次火灾中都幸免于难,它的幸运,现在想想几乎可说是一件奇迹。

由于未遭火噬,所以根岸地区并没有进行大规模的区划整理。摊开地图就可以知道,根岸的周边,如日暮里、龙泉和入谷等曾遭焚毁地区的道路又直又长,仿佛可以冲出地图通到桌子上去。相反的,根岸的道路虽也多少拓宽了些,但是从前留下来的曲折小路、巷弄、死巷等还是保留至今。

此外,传承江户时代风格的土仓式商家和这种建筑形成的街巷,像所谓广告牌建筑之类大正时代的摩登房屋,或是昭和初期木造三层公寓等,从历史的角度来看,也是十分珍贵的庶民住屋和店铺,现在都还集中保留在根岸、下谷这块狭长地区。不,不止如此,像是我们平时看惯的、太过寻常因此视而不见的、极其普通的木造民房也有不少仍保留在此地。这些房舍大多已十分斑驳萧条,但它们仍是此处居民每天作息的安乐窝,也是永远的居所。换句话说,它们与居民一起走过岁月,是“有历史轨迹”的建筑。

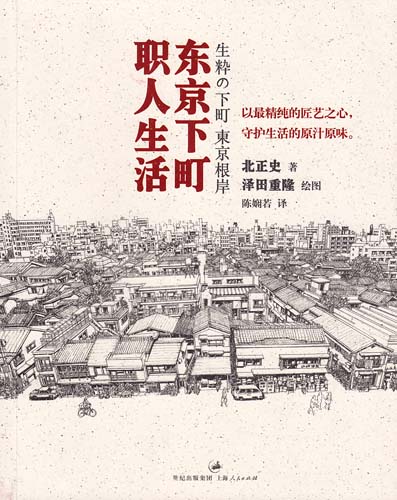

这本书里举出的便是这些看起来可能不太起眼,却充满着人情味的许多木造家屋。负责插画的泽田重隆先生,可以说用画笔精确地掌握了这个不施脂粉的城区的风情。如果这些房屋没有入画,恐怕很多都会被大家遗忘了。这些插画把镁光灯打在这些我们平时看惯了、不屑一顾的建筑上,让我们能够看到它原有的价值。泽田先生必定是从这些建筑中强烈地感受到“下町”——人们真实的生活气息,也对这些与自己在同时代中奋斗过来的建筑,油然生出无比的爱惜之情吧。在画中除了建筑物之外,街坊、小巷、风景和人们从事日常工作的面貌等,所有可以可视化的东西,全都化成“下町的形式”介绍给读者。只可惜必须打断读者雅兴的是,这本书进行企划、开始采访是在昭和五十九年(一九八四年),至今已经过了四年,有不少家屋都已拆毁,改建成现代的钢筋水泥楼房,不复可见了。

这本书不只用画,也用文字捕捉了素颜的、日常面貌的下町是什么模样。全书是笔者访问了现在住在根岸从事七种职业的八位主角,整理访谈内容编写而成。书中出现的八位主角,是中根岸鸢工头领父子二代——明治四十三年生的第三代野口义博先生、其长子昭和十四年生的第四代野口义明先生;昭和十五年出生的蓝染店“海老屋”第三代林满治先生。这三位是世代住在根岸的人。而书中万绿丛中的一点红,是居酒屋“键屋”老板娘清水敏子女士,她生于大正十三年,三轮人,后来嫁给键屋第三代。三味线老店“拨一”的渡边一二先生,大正八年生于福岛县鸟足,在浅草学艺后,于战后昭和二十年十月搬到根岸来住。玩具店“兔子”的老板川崎英夫,昭和十二年生于吉原扬屋町,昭和二十三年小学五年级时,从疏散地镰仓搬到根岸。豆腐店“小松屋”的熊井守先生是第二代,昭和四年在西日暮里冠新道出生,在根岸开店是昭和二十七年的事。从事戒指镶嵌的山口友一先生,昭和三年生于房州白滨,在三河岛、樱木町都住过,来到根岸是昭和三十九年的事。这几位移居到根岸的主角,则会按照移居的时间先后来介绍。

|