|

在有关中国古代科学和技术的历史方面,英国学者李约瑟的影响几乎众所周知。他虽为外国人,但其对中国古代科学技术史的研究首次向外国人展示了中国古代丰富的科学和技术。他主编的几十巨册具至今仍然尚未出齐的《中国科学技术史》(原名本应《中国的科学与文明》),是至今中国古代科学技术史领域中最全面、最权威的著作之一。然而,一个很难克服的困难在于,如果不是从学术研究的需求,而是从普通读者的需求来看,李约瑟的那部巨著实在是过于学术、艰深、篇幅宏大、技术化和学理化。 在有关中国古代科学和技术的历史方面,英国学者李约瑟的影响几乎众所周知。他虽为外国人,但其对中国古代科学技术史的研究首次向外国人展示了中国古代丰富的科学和技术。他主编的几十巨册具至今仍然尚未出齐的《中国科学技术史》(原名本应《中国的科学与文明》),是至今中国古代科学技术史领域中最全面、最权威的著作之一。然而,一个很难克服的困难在于,如果不是从学术研究的需求,而是从普通读者的需求来看,李约瑟的那部巨著实在是过于学术、艰深、篇幅宏大、技术化和学理化。

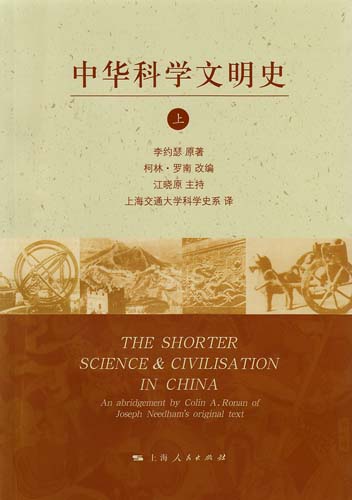

有幸的是,李约瑟本人恐怕也意识到其著作并不适合大众阅读,以及在公众中传播中国科学技术史知识的重要性,因而,他请罗南将其巨著改编成“中国的科学与文明简史”(即现译名为《中华科学文明史》的这部书),实在是一明智之举。罗氏的简编本,十分忠实于原作的思路,却又极大地简化了内容,将其精华浓缩在有限的篇幅中。

如今,人们经常在谈论公众的科学素养问题。其实,理想中的科学素养,并不应仅仅是对当下最新科学技术知识的一般了解,它还应包括对于科学之本质的必要理解。作为中国人应有的科学素养,自然也不应缺少对于中国古代科学技术之发展与特点的理解。尤其是,当人们通过阅读而开始思考,为什么中国古代会有如此丰富的科学和技术发现,它们又如何不同于西方的发展时,甚至就已经在某种程度上超出了原作者的局限,而进入到了对于科学之本质(特别是其多元文化性)的思考。

(作者为清华大学人文社会科学学院科学技术与社会研究所教授)

|