|

西方女权主义理论在东方的深入推进,让大洋此岸的女性作家对自己的性别和话语有了更深一层的自觉。多数女性作家已经意识到了语言的结构性问题。她们不再面对宏伟的历史叙事,而是关注女性自身的困惑,用女性的直觉去表达她们的内心生活和经验世界。她们反传统叙事,反男性经验写作,拆除或避开既成的文化模式,试图建立起自己的私语性空间,用一种感性化的诗性写作,创造女性独特的自我意识经验。 西方女权主义理论在东方的深入推进,让大洋此岸的女性作家对自己的性别和话语有了更深一层的自觉。多数女性作家已经意识到了语言的结构性问题。她们不再面对宏伟的历史叙事,而是关注女性自身的困惑,用女性的直觉去表达她们的内心生活和经验世界。她们反传统叙事,反男性经验写作,拆除或避开既成的文化模式,试图建立起自己的私语性空间,用一种感性化的诗性写作,创造女性独特的自我意识经验。

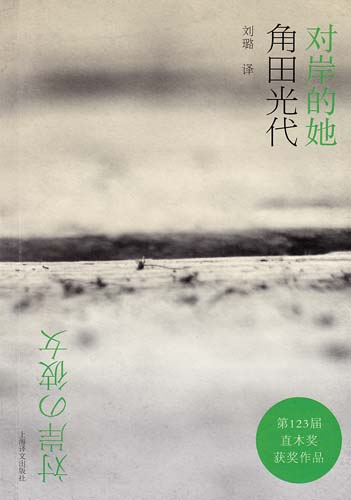

日本作家角田光代就是其中的代表。她的作品三度入围芥川奖、直木奖,为日本罕见的同时具芥川奖与直木奖实力、年年高居畅销榜的作家。她坚持以一种成熟的女性姿态投入写作,在小说创作中尝试着多种多样的努力,因而艺术风貌也是多姿多彩的。在她的小说中,她以清新的笔调展开叙事,将笔触伸向女性幽深的意识世界,颠覆了以往男性话语强加给女性书写行为的种种限制,以一种伤感之美、素淡之美、无邪之美、清纯之美,做了一次对男性写作姿态和艺术审美的彻底背叛。

扬名作《对岸的她》正是一部拆解和颠覆了女性受到压抑的男权中心,试图去发掘女性在成长和生活夹缝中特殊的命运,钩沉女性特有的细腻和感性风格的作品。它时刻被极端的女性体验与纯粹的女性感觉所渗透,却始终没有丢弃一种理性核心;细致又绵密的心理推进,以独白形式展示的对人物命运的思考,显示出空灵、忧伤的宁静之美,唤醒人们深藏于心底的无限柔情。

故事依旧描述了一个纯粹的女性世界。那基本上是一个没有男人在场,或者拒绝男人在场的地方。无论是已婚的家庭主妇小夜子,还是未婚的职业女性葵,她们其实都是独居封闭世界的女人,经历过同样的痛苦和迷惑。她们不同的立场让彼此分裂,又在遭遇中彼此理解,达成深刻的友谊。通过不断地与自己和“对岸的她”对话,完成了独特的内心体验。

女性之间的友谊一直是值得玩味的事情。美国心理学家开瑞·米勒博士在一次调查报告中公布,87%的已婚女人和95%的单身女人说,她们认为同性朋友之间的情谊是生命中最快乐、最满足的部分。这种情感关系也是最深刻的,为她们带来一种无形的支持力,就像空气般可靠。这是因为在一个与自己完全相同的群体中,她们能够自然地交换意见,理解和体会彼此的悲喜,甘愿分担彼此的烦恼和压力,并给予对方最贴近的关怀和帮助——这使得她们彼此信赖,能够尽情享受情感的滋润和乐趣,心灵的开放程度更深。

这种情绪在《对岸的她》中得以淋漓尽致的呈现。大段的梦境、呓语、幻觉、独白和哲学化的生存之思,被转化成高密度的隐喻:少年的葵和鱼子偏执地维护着彼此边缘式的人格,两个人牵手在大桥上自杀,之后的分离不过是完成了一场心灵的放逐;而30岁以后的小夜子进入生命历程的多事之秋,相夫教子、家务缠身,却遇见了有有些离经叛道的葵。一味的封闭式和内心式的生活,让她们终于走向开放——这种面对同性的开放,如同遇见另一个自己。

年轻时因为逛街玩乐而形成的淡薄友情,因为名利、男人或者不同处境而分崩离析。随着岁月的游移、胸怀的开拓、人世的颠簸,总算是历尽劫波姐妹在,相逢一笑泯恩仇。有人说女人之间真正友谊的升华是在中年以后,因为当她们洗尽铅华呈素姿之后才会发现,即便是当初万千宠爱于一身,男人最终都不是她们的归宿。大家都必须面对共同的命运——孤独。

这样的母题被贯穿在小说中,被处理成人物角色最初的“镜像置换”:无论是葵、小夜子还是鱼子,她们在生存宿命论的迷宫中行走和突围,各自占有着对方的位置,又不断迷失,似乎永远找不对自己的位置。三个人通过小说双线叙事文本所引起的破坏性,完成了各自的寻找与召回——她们相互重叠又相互分离,相互拆解又相互重塑,就像水、镜子和事实:你站在中间,实际看到三个自己。三者互为辉映,变幻莫测,就像一个万花筒,最终交叠成一个具有符号化意义的“对岸的她”。

小说结尾出现了梦幻般的一幕:在那座被鱼子和葵称为秘密基地的大桥上,终于达成谅解的小夜子和葵遇见了少年时代的彼此,仿佛预示着两人成长与自我角色定义的完成。然而“对岸的她”到底是谁?跨过大桥,真的可以到达理想的彼岸吗?

小夜子说:“我们为什么要长大,并不是为了要逃进生活里以便紧紧关起大门,而是为了要与更多人相遇相识。是为了相遇,为了走向自己的选择。”我想,这种开阔的人生视野,是小夜子的领悟,也便是角田光代给出的回答。

|