|

正如《三国演义》比《三国志》要耳熟能详,曹操奸雄形象比枭雄形象更深入人心,历史小说往往由于人物栩栩如生,故事生动有趣,早已不知不觉中影响了我们的生活。在当代,武侠小说家金庸先生非常擅长把武侠小说故事情节发展,融汇安排在宋明清那些风起云涌的历史背景中,让小说故事的情节发展与历史事实融为一体。来自英格兰的现代畅销书作家肯·福莱特,在安排小说与历史融为一体方面也不遑多让,深谙其味。 正如《三国演义》比《三国志》要耳熟能详,曹操奸雄形象比枭雄形象更深入人心,历史小说往往由于人物栩栩如生,故事生动有趣,早已不知不觉中影响了我们的生活。在当代,武侠小说家金庸先生非常擅长把武侠小说故事情节发展,融汇安排在宋明清那些风起云涌的历史背景中,让小说故事的情节发展与历史事实融为一体。来自英格兰的现代畅销书作家肯·福莱特,在安排小说与历史融为一体方面也不遑多让,深谙其味。

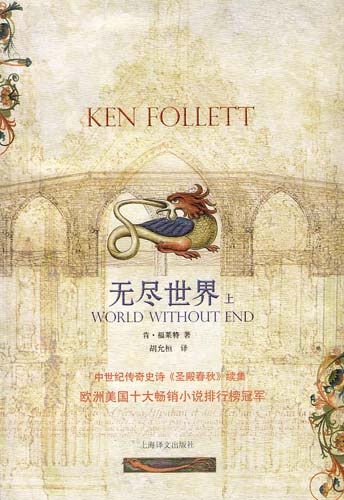

十九年前一经推出即畅销多年的福莱特《圣殿春秋》,始于中世纪著名的白船号海难事件,终于另一桩中世纪著名事件,即1170年坎特伯雷大主教托马斯·贝克特(Thomas Becket)被英格兰国王亨利二世四个骑士谋杀的事件。全书平稳克制的叙述背后,处处暗流汹涌,写出了王权、神权、人权错综复杂的斗争,书写斯蒂芬无政府时期之前之后以王桥为故事发展地,以哥特大教堂建设为核心的波澜壮阔的中世纪生活画卷。十九年后推出的续集《无尽世界》,也秉承了这一历史小说的风格,并再次掀起销售狂潮,席卷了欧美各个畅销书排行榜。

一般公认,开创历史题材小说的鼻祖,是苏格兰的伟大诗人和小说家瓦尔特·司各特(Scott Walter,1771年-1832年),始于他在1813年最早出版的一部以苏格兰詹姆士党人一七四五年起义为题材的历史小说《威佛利》。司各特历史小说的创作手法,主要是在真实的历史大背景下,勾画出一个宽阔的历史活动舞台,由历史上某些众所周知的真实风云人物,在故事发展关键时刻等来勾勒出历史进程的线索,而作家虚构的小说人物,则担纲那一幕幕波澜壮阔历史剧的主角,利用人物的矛盾冲突来展开故事情节,再现历史,借以抒发作者关于史实的见解和情怀。司各特的历史小说气势磅礴、宏伟壮丽,故事情节浪漫复杂,语言流畅生动,出色地反映了英格兰、苏格兰和欧洲历史重大转折时刻的矛盾冲突。此后,众多西方历史小说家往往自觉或不自觉地仿效司各特这一手法,用来创作历史作品。福莱特的历史题材小说也深受其影响。

《无尽世界》的故事发生在1327年至1361年之间,距其前一部作品《圣殿春秋》的故事,已相隔了两百多年。此时欧洲文艺复兴(1360年-1453年)尚未开始,而欧洲基督教国家对位于亚洲西部的伊斯兰世界讨伐的“十字军东征”(1201年-1291年)已然结束,欧洲正处在黑暗的中世纪时期,政治、经济、文化都相当落后,教廷的势力仍很强大,王权尚未巩固。随着羊毛织染业崛起,以及手工业经济逐步发展,以富裕商人和手工业者为代表的资产阶级已逐渐形成,从而出现了这一阶层同王权及教会分庭抗礼,从财政经济上要求话语权的局面,《无尽世界》的故事就是在一历史背景下展开的。

本书中,英国羊毛染织业的兴起与王桥镇的兴衰息息相关,贯穿了整个故事的发展始终,成为推动故事发展不可或缺的因素。小说第一女主角凯温丝出生于富裕的羊毛商家庭,父亲埃德蒙是镇上教区工会的会长。王桥本是羊毛商的大集市,由于镇里旧桥的坍塌,以及附近集市的竞争和邻近国家羊毛养殖业兴起,导致了王桥的羊毛贸易萧条。在这种形势下凯温丝敏锐地洞察时势,研究出了染织红绒布的方法,开创了“王桥红”品牌,而正是红绒布的染织才让王桥镇再度繁荣。饱受英法战争资源匮乏之苦的爱德华三世,也试图从这羊毛贸易的兴起中分一杯羹,征收更多的税,故也需要从教廷手中开放出更多的特许自治市,借此也可以削弱教廷势力,一箭双雕。爱德华三世的这一图谋与羊毛贸易商人的利益客观上是一致的。

小说故事开始的1327年,伊丽莎白王后伙同其情夫罗杰·莫蒂默废黜君主爱德华二世(1284年-1327年,1307年-1327年在位),并将其监禁,后试图由罗杰摄政,窃取大权。不料年仅十四岁的爱德华三世登基后即亲政,不久便处死罗杰,软禁王后。新国王出于对自身王位的考虑,并没有对老国王的下落再三追究。知晓老国王废黜一事的托马斯骑士,由于带着秘密信件出逃,半路被王后的人马追杀,之后只好落身于王桥修道院,而有关老国王生死的秘密,也成为本书故事发展的一条暗线。

新国王登基后,便在国内鼓励建立特许自治市,以期增加王室国库的赋税收入,并遏制教会统治的经济实力,以支撑他穷兵黩武的需要(彼时英格兰尚未与苏格兰合并,双方相互征战频繁);对外则为夺得自认为合法的法兰西王位而发动了长达百年的英法战争。

|