|

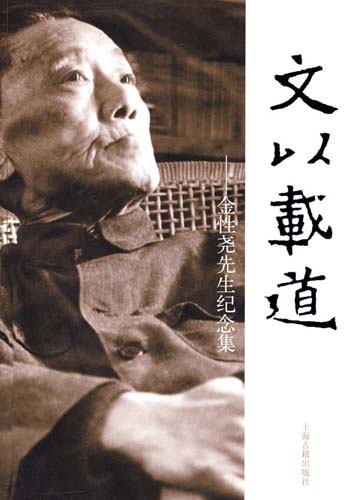

2007年的时候,金性尧先生去世。后来出了本集子以资纪念,名为《文以载道》。但这个集子比较“简陋”,文章零零落落二十几篇,又大多很短,深情纪念的实在不多。鲲西的一篇叫《怀爱书之人金性尧》,题目就告诉你,我只从这个角度纪念他;文章五段,都很短,最后一段就一句话:“斯人已去,留下的哀思是我们失去了一位爱书的人。”腕儿最大的大概是王运熙先生,但这一篇是因共事而生的追忆,一看就是应家属要求而作,不动感情,并不曾看到那个“我”。扬之水有两篇,一篇只谈《诗经》,不事纪念,另一篇也未能令人满意。赵昌平和安迪两个人都素重感情,但文章不约而同地短,一个说“下午我要去给金先生送行,匆匆间只能写下这些”,另一个则病后初愈,又沉浸在哀痛中,“只能在金先生墓前献上一束无言的白百合”。两个人与金先生的交情都不浅,相比之下,两篇文章就更显得短。短呢,本来并不要紧,但在这本“简陋”的集子里,言短情长的表达方式起不到预想的好效果。只有书底一首旧体诗,末句说“后堂曾许彭宣到,绛帐重瞻泪数倾”,借《汉书》彭宣拜后堂的典故,用旧体诗的形式,表达了一个入室弟子完全出于个体的不欲示人的悼念,倒真有几分沉痛之情。 2007年的时候,金性尧先生去世。后来出了本集子以资纪念,名为《文以载道》。但这个集子比较“简陋”,文章零零落落二十几篇,又大多很短,深情纪念的实在不多。鲲西的一篇叫《怀爱书之人金性尧》,题目就告诉你,我只从这个角度纪念他;文章五段,都很短,最后一段就一句话:“斯人已去,留下的哀思是我们失去了一位爱书的人。”腕儿最大的大概是王运熙先生,但这一篇是因共事而生的追忆,一看就是应家属要求而作,不动感情,并不曾看到那个“我”。扬之水有两篇,一篇只谈《诗经》,不事纪念,另一篇也未能令人满意。赵昌平和安迪两个人都素重感情,但文章不约而同地短,一个说“下午我要去给金先生送行,匆匆间只能写下这些”,另一个则病后初愈,又沉浸在哀痛中,“只能在金先生墓前献上一束无言的白百合”。两个人与金先生的交情都不浅,相比之下,两篇文章就更显得短。短呢,本来并不要紧,但在这本“简陋”的集子里,言短情长的表达方式起不到预想的好效果。只有书底一首旧体诗,末句说“后堂曾许彭宣到,绛帐重瞻泪数倾”,借《汉书》彭宣拜后堂的典故,用旧体诗的形式,表达了一个入室弟子完全出于个体的不欲示人的悼念,倒真有几分沉痛之情。

金性尧是定海人,这集子由舟山市政协出资,前面一组十篇是金先生乡人(应该叫乡领导)的纪念文章,官样而已,还能怎样。这本集子羞答答、欲语还休的抒情方式,颇让人感到凄凉:老人离去,如是而已。

这就是我当时的观感,觉得金先生身后真是寂寞,但以为这寂寞可能是普遍性的,并非金先生一人,所以稍作感慨之后,又投入到自己火热(没有“水深”)的生活里去了。

2009年,何满子先生去世,我想前年一幕恐怕又要重演了。《中华读书报》上一篇文章也说:“至于今,怀念满子先生的文章,只见到两篇,他与金性尧先生一‘左’一‘右’,但身后寂寞却是‘异曲而同工’。”这几句和我的感觉相同,但说得太早了。后来看到华东师大出版社所出《一声何满子,双泪落君前》的纪念集,与两年前的《文以载道》大不相同。这本书的作者阵容可谓豪华,相对于《文以载道》那“没有内容的纪念”,这本纪念集内容丰富。集子所收文章八十篇,起码有十篇可称拔萃超群。邵燕祥一篇可冠其首;林贤治一篇最善在理论上概括,抛开一切,将他定位为“精神界老战士”;陈四益一篇亦给人印象很深,陈多年为《读书》敲边鼓,作文不多,但从这篇看,文章真是作手。冀汸、顾征南,忆往事;吴小如、蓝英年、李辉、鄢烈山、房向东、任芙康,记交游;袁良骏、王彬彬、赵枚、潭柘,谈艺事或谈轶事。另外还有胡风之女晓风、彭柏山之女彭小莲、耿庸夫人路莘的文章。书画家谢春彦还写了《说说满子先生的字》,纪念的角度可谓多样,这多样也印证了“丰富”。

集中所收照片也很多,其中何满子站在花前照了一张相,还作《花前自题小像》,诗云:“强装他在丛中笑,聊饰身经劫后哀。诗格已卑庸福杳,权凭秃笔换茅台。”所谓诗格,以前都讲“哀而不伤,怨而不怒”,这是诗格高;何满子劫后作诗是哀而且伤、怨而且怒,我何满子“汉贼不两立”,所谓“诗格已卑”指这。说说“庸福杳”,人们常说“庸人有庸福”,但何满子和何满子们处于特殊的时代,欲做庸人而不能,想享庸福而不可,他说:“我们那个时代使得我们每个人都不平凡,每个人都可以写一百万字的小说。”这就是所谓“庸福杳”。“权凭秃笔换茅台”云云,如聂绀弩的旧体诗,我本不喜欢“聂绀弩体”,但却喜欢这诗;“强装他在丛中笑”那句,借用毛之名句,化成无限悲哀,万千哀痛,都来笔端。这首诗仿鲁迅《自题小像》而作,竟然不输迅翁。

鲲西的一篇《我和满子》最当注意。何满子夫人吴仲华在后记中说“满子的老同事、九十四岁的鲲西先生,表示一定要写一篇与众不同的文字”。鲲西写出一篇《我和满子》,其中一些句子真能直说,比如他说:“重要的是古典文学出版社不再存在了,而并入中华上编,其他出版社也相同。在中华上编我认为是出版历史上最黑暗的一段。有帽者矮人一等自不用说,问题是牛鬼蛇神皆高居职位,及今尚有人以当时撰写的审稿意见视为珍宝发表者。”注意牛鬼蛇神四字未加引号,而其意不能详知。最后那句“及今尚有人以当时撰写的审稿意见视为珍宝发表者”,则是直指金性尧了。由出版博物馆筹办出版的《金性尧全集》中收录了金先生当年对刘大杰、陈寅恪书的审稿意见,引起学界注意。而鲲西所谓“与众不同的文字”,就是要在暮年说出积存在心底的话。

作为老友,鲲西在这两部集子里的两篇文章,态度迥别。同样作为老友,两个集子都没有钱伯城的文章。钱先生相对于金、何二位,著述不多,但我看过他谈《古文观止》的一组文章,是最能在无字的地方写出自己的意见来的,很深隐、精彩。也许他觉得在“纪念集”里这样写不合适,但又不愿意做浮皮潦草的所谓“纪念”,所以以数十年的故交,却选择了沉默。时隔不久,钱先生终于发出了自己的声音,做了迥异时流的纪念。

|