|

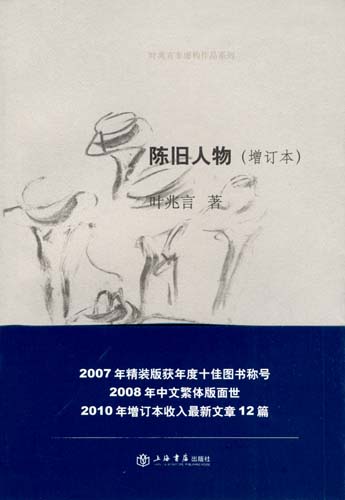

泗原先生是我近年常常会想起的一位“陈旧人物”,只是在我的阅读范围里,很少见到有人提及。日前得读叶兆言《陈旧人物》(增订本),展卷看到有《王泗原》一篇,不免惊喜。而记忆的门也随之开启,零乱的碎片便跌落出来,因此不及慢慢整理思绪,且凭着昔年的日记和先生的来书先把断片略事拼缀。 泗原先生是我近年常常会想起的一位“陈旧人物”,只是在我的阅读范围里,很少见到有人提及。日前得读叶兆言《陈旧人物》(增订本),展卷看到有《王泗原》一篇,不免惊喜。而记忆的门也随之开启,零乱的碎片便跌落出来,因此不及慢慢整理思绪,且凭着昔年的日记和先生的来书先把断片略事拼缀。

先生是负翁的同事,也是负翁十分敬重的朋友,便因为负翁,得与先生结识。1990年10月16日日记记道:“到张中行先生处取书(王泗原先生所赠《楚辞校释》)。”大约是在此之前我向负翁说起手边有泗原先生的《古语文例释》,对先生的学问非常佩服云云,遂有此赠。得书后,我写就一则绍介文字,题作“做学问是一种责任”,很快发在《读书》上。同先生的初次见面,便在次年的1月9日。当天日记中写道:

往王泗原先生家,先生正坐在沙发上假寐,被叩门声惊起,谈未几,而一见如故。别时道:“若先生愿意的话,我会常来拜访的。”答曰:“岂止愿意!”相送至门外。

王先生看去像有八十开外了,几十年前老伴去世,至今鳏居,生活中的一应事物,皆是自己料理。腿脚似有疾患,行路时一跛一跛,但身体还好。他说:我室内室外穿着不变,也从不感冒。还说到对京剧的酷爱,看戏则必要坐第一排,往往为此而不辞辛苦排队购票。

此番一席谈,话题主要是围绕《古语文例释》和《楚辞校释》。

这以后便常常通信往来。我多半是投书求教,来书则答疑之外兼及近况。先生的通讯地址很简单,因此至今记得清楚:丁章胡同十三号。印象中,信皮上的“十三号”总是写作汉字的。1993年12月2日来书中写道:

典故,我素不肯重视,知道的也多忘却。这方面是一窍不通。来信所举诗句,我实不知。但是诗还是可以作的。平仄、韵脚,不可丢弃,那也不难办。最好不要用典故。前人说作诗须多读诗,也是要从其中得到各种表达方法,学到诗笔。也不可一概而论,名作尽有我们不爱的。杜甫《秋兴八首》是名作,我读来却不感兴趣。李白的七古,人都说好,他七古的长短句我总不喜欢。读古诗要知道一点古音,自己作就可以不管它。不过知道古音可以几个韵串,是一种方便。我主张您作诗,实由自己不会作,觉得是缺憾,少了一种表达工具。

故书还是要有人钻。近写过一信给广西学生,嘱便中问问出书的路,回信有一句话我看了很伤心,原话说:“先生,现在的风气如此,国家不需要像您这样兢兢做学问的人……”

近来写了几封长信,是答一堂弟问族中旧事。族谱已不存,所问惟有我能谈,那就谈谈也好。族谱有的事也不敢直书,明洪武年间族中因重案株连遭抄没,什么重案,缺载。口头相传是血洗。这事倒可以进入“脂麻”。

上月下旬恶冷,这几天好转了。炉火还行,蜂窝煤也旺不到哪儿去。好在我不怕冷,诸请释念。

那时候我还在写作《脂麻通鉴》,因此来书言及“可以进入‘脂麻’”。

依稀记得丁章胡同十三号是一个很小的院子,先生住北房,但冬天生着蜂窝煤炉子,因此还是觉得不暖和,坐久了,甚至会冷。大概在信中提到这一点,来书所以曰“好在我不怕冷”。

1994年5月30日来书述近况曰:

近来杂事丛集,没有一件算得上正经的,就是牵挂心肠,放不下来。村中“出土”明代墓志石,来信见询是否有保存价值。我看有些资料,文章水平也不低(明人文章我多不爱),尚可保存。为让多几个人明白,作了些注,而一注竟有五十三处之多,今已寄去。

想到什么可口之味都吃不到,想到少时家乡美食,写了几句报髀股,寄上一份请正。若不能引起您馋涎欲滴,当自认文笔失败。

吾乡安福,明代以理学著,有王守仁弟子及再传弟子多人。我于理学素鲜兴趣,尊重王守仁,乃以其为人与功业。近乡中寄来乡校校歌,以唱用已八十年,恐传唱不免错讹,嘱校订。既讫,复为就典故数处作注,今已寄去。

所谓“报髀股”,便是刊发在《文汇报》1994年4月24日“旅行家·养生”版的一篇短文《田家有美食》。所及有稻粢、豆腐渣、棉子芽、冲菜、花麦羹、凉粉。田家菽粟,巧手烹调,俱是惠而不费教人口齿生津的“绿色食品”。像他的学术文章一样,这一篇闲适文字也是以简净的文笔而生色。

又同时收到1994年6月7日来书:

您一日信,二日就收到了。今已是七日,怕您已去江西,那就等回来看。我是无事忙,又懒,无可奈何。上月三十写了短信,一直未寄,今一并寄上。

诗有兴即写,走遍南北,更好写了。诗的言语,永远也道不尽的。若道得尽,诗人早绝了。不过都要翻新出奇也难。大家名作,我也有不大感兴趣者。如杜甫《秋兴八首》是名作,我就读不出味来。香稻碧梧一联,偏要倒装,全无必要。这也是他故意出奇,故意出奇,即不能算是好诗。床前明月光,疑是地上霜,也是大家,这种比喻有何好处?您做您的,大家尽可不管。

吉祥拆了,无看戏处。昨致人一信,发了些牢骚。报载中和九日起连演三十场,那里回家要过地道,我怕去。最怕误车。

|