|

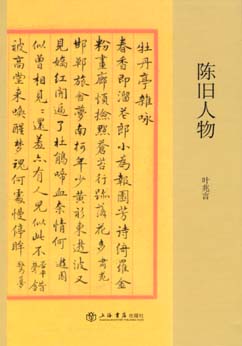

清末民初文人颇似魏晋人物,身处乱世,却又个性十足,性格鲜明,举止怪异,出言惊世骇俗,性情率真坦荡。那份狂,那种怪,那份浪漫,那种顽固,在今人看来,都是一种极端的表现。叶兆言在《陈旧人物》一书中,用个人的眼光、温和的口气、品评的笔调写了27个旧时文人的传奇,读来颇有味道。 清末民初文人颇似魏晋人物,身处乱世,却又个性十足,性格鲜明,举止怪异,出言惊世骇俗,性情率真坦荡。那份狂,那种怪,那份浪漫,那种顽固,在今人看来,都是一种极端的表现。叶兆言在《陈旧人物》一书中,用个人的眼光、温和的口气、品评的笔调写了27个旧时文人的传奇,读来颇有味道。

叶兆言在书中时常提到他的祖父叶绍钧,特殊的家世使他离这些陈旧人物很近。上世纪70年代,叶兆言就随同祖父到王伯祥、顾颉刚、吕叔湘等大师家里串门聊天,还在北京西单的烤鸭店里见到大快朵颐的俞平伯,甚至还到上海去找过已成为老太太的王映霞。这种幸运是令人艳羡的。难怪叶兆言在写这些文字的时候,像是在谈自己的老邻居一样随意散漫,断然没有作秀般的怀念、致敬或叩拜,透露出日常的亲切感。

叶兆言在他的第一本散文集《流浪之夜》提到了70年代的这段生活,在其中一篇叫作《家学渊源》的文章里说了这样一句话:“不少评论都提到了我的家学渊源,一位评论家甚至断言我的才能将淹没在传统的阴影中。真要是如此也是一种幸运。事实上,旧学问在清季达到顶峰,此后便是代代退化,一蟹不如一蟹。”这话说得很有技巧,既表达了对旧学人的敬意,透露出对学风日下的担忧,话外之音则是,在“一蟹不如一蟹”的颓势面前,个人的力量并不能改变什么。那时的叶兆言还年轻,说话还放不开,而在《陈旧人物》中,叶兆言便老辣了许多,敢于把话说破,一针见血,丝毫不客气。他说:“回顾五四时代的人物,总忍不住感叹,怎么都那么厉害,通今博古,要什么有什么。那一代人喊断裂,手上多少有些断裂的本钱,是看透了旧的把戏,不像今天的人,肚子里空空,声嘶力竭地要断裂,至于真想断裂什么,心里一点谱也没有。”从中我们也不难看出,叶兆言写这本小册子并不只是怀恋与追忆。

近来,关于清末民初人物的传记、揭秘以及怀念的文字实在不少,他们特立独行的风骨、僻怪狷狂的性情、率真纯洁的气质被人们津津乐道。但是,看得多了,也就发现不少人其实并没有真正走进这些人物的心灵世界,只不过是拿这些奇闻轶事拼凑过来复制过去,赚取些稿费而已。特别是散布在报纸副刊上的那些文字,虽然口气大都是“我的朋友胡适之”那样的近乎,但多是未经严谨考证的抄转之作,常闹出张冠李戴的笑话。

不读原著读趣闻,是当下阅读肤浅化、娱乐化症候的表现。当人们怀着猎奇的心态和窥视的欲望去打量这些人物的时候,旧闻便和绯闻没有什么两样了。在《陈旧人物》中,叶兆言自然也绕不开这些有意思的事情,但是,他并没有停留在现象表面,迎合读者口味对“八卦新闻”添枝加叶大肆渲染。

叶兆言是品评人物的高手,他无意去追逐那些细枝末节,而是竭力捕捉人物的意蕴,品味人物身上所散发着的独特的文化味道。譬如,在谈及吴宓一生爱过无数女人的荒唐事时,叶兆言转而说到了另一面:如此丰富的感情生活却无法替代现实生活中的孤独寂寞,在文革中吃尽苦头,直到生命的最后时刻喊出“给我水喝,我要吃饭,我是吴宓教授”的凄凉。在谈到张爱玲时,叶兆言不仅关注她在上世纪三四十年代的一夜走红、大红大紫和八十年代的死灰复燃,更注意发现潜藏在她身上的复杂性、神秘性和悲剧性。“她存心要我们哭笑不得,要我们迷惑不解,要我们很快地忘记她,而实际上却永远也不可能把她遗忘。”

其实,不只是张爱玲,叶兆言所勾勒的这些“陈旧人物”,虽然曾一度被历史淡化甚至否定,但是,从来都没有真正从人们记忆的潜在层面上消失。越是不允许公开谈论,解禁后的谈兴越是不可遏止。“陈旧人物”对待人生、学问或文学的态度,为充满变局的历史增加了丰富性和独特性。

当历史徘徊不定的时候,文人的迷茫、忧郁和痛苦便成了那个仓促时代的精神典型。因为他们的神经最敏感、情感最强烈、表达最充分,对于衰败没落、病态畸形、焦虑彷徨等体验得尤为深刻。他们中的不少人并无意表现自己的卓然不群,但是,新与旧的撞击赋予“陈旧人物”更多的可能性。无论是顽固保守,还是新潮趋时,都有充足的理由和意义支持。他们虽然多是“伟大的未完成品”,但正是这种未完成性给我们留下了阐释的空间。置身于具体的历史情境,我们就会发现,“陈旧人物”绝不是为了自我表演才作出令人刮目的选择,他们其实没有更多的出路和退路。

|