|

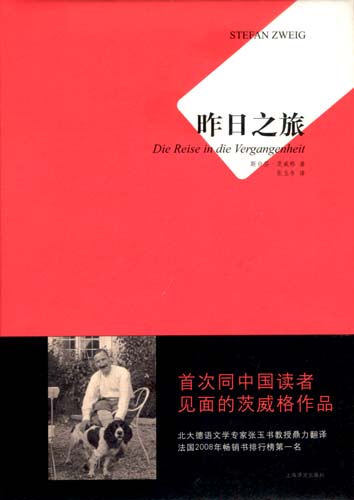

《昨日之旅》事隔多年终于与中国读者见面,译者张玉书是北京大学德语系教授、茨威格的研究学者,此前于2007年出过专著《茨威格评传:伟大心灵的回声》。以张玉书之言,茨威格在二次世界大战希特勒大肆屠杀犹太人之际得以流亡到巴西,本已无生命之虞,却选择自杀这一令人费解的行为,是由于其作品在本土的封杀,失去了一个作家赖以生存的基础:鲜花和掌声。那么,时至今日,当他的作品经由专家之手在中国读者间互为传递的事实,却大可令他九泉之下含笑欣慰。 《昨日之旅》事隔多年终于与中国读者见面,译者张玉书是北京大学德语系教授、茨威格的研究学者,此前于2007年出过专著《茨威格评传:伟大心灵的回声》。以张玉书之言,茨威格在二次世界大战希特勒大肆屠杀犹太人之际得以流亡到巴西,本已无生命之虞,却选择自杀这一令人费解的行为,是由于其作品在本土的封杀,失去了一个作家赖以生存的基础:鲜花和掌声。那么,时至今日,当他的作品经由专家之手在中国读者间互为传递的事实,却大可令他九泉之下含笑欣慰。

张玉书从1979年开始陆续把茨威格的小说译至中国,十年动荡以后,中国文坛处于精神荒芜的状况,然而茨威格那些描述爱情的小说,却将心灵深处最丰美、复杂、波澜壮阔、变幻起伏的抽象情绪描写得有声有色,以人性、爱情、心理等人类共通点来作为主题,正是其作品跨越国界、穿越时代仍保持不朽地位的原因吧。

《昨日之旅》充其量只能算中篇小说。它讲了一个令人心酸的爱情故事。一开始,男女主人公分别9年后约在火车站相见,在机械沉重的叫嚣声里,男主人公路德维希陷入了回忆,那时他才23岁,但才学过人、踏实能干,被老板枢密顾问G赏识,让他搬进豪宅共住。这位年轻的化学博士,长期生活在贫困当中,受尽鄙夷、嘲笑,对于慷慨的施舍抱以怀疑、警戒甚至仇恨的态度,但最终还是隐忍屈辱搬进了豪宅,并接管了重要事务。之后,他爱上了老板的夫人,在公司开发墨西哥矿产派他前往时,他开始内心的斗争,并在离开前向夫人表达了爱意,两人的爱情一触即发,相约两年后见面,是因为一次大战爆发,隔海相望九年,路德维希耐不住寂寞而结了婚。九年后利用出差之便两人终于重逢。可是,战争气氛让两人之间隔阂了一些什么,他们再回不到从前。在夜晚的山路上,两人的影子在热烈地拥抱,而作者此时引用了法国诗人魏尔伦的《感伤的对话》中两句诗来形容:“在古老的公园里,冰冻,孤寂/两个鬼魂追忆着往昔”将一种热烈的希望过后的冰冷诗意化地表现出来,像将烧得通红的拨火钳彻底浸入冰水中,将一种万劫不复的心碎与无奈用一种情境笼罩了。茨威格利用诗境来隐喻这种微妙的情形,表现得异常朦胧而委婉。

作者花费大段笔墨来刻画男主人公的内心世界,他还未与女主人公的生活发生交接和触碰时,他整个的心理状态已然被描摹得纤毫毕现。一切都预示着他将有一个不可估量的美好前程,然而他的内心活动又与现实社会有一种戏剧性的抵触。这种心理矛盾一直存在,直到他碰上老板的夫人,她的一个眼神、一句话,便消解了他的全部顾虑。忽然间,一种温暖的东西进入他的内心,使他从一开始的极不情愿立马转变为俯首称臣般的态度,这便是爱情。茨威格善于将抽象的情绪、情感表达得极为具象,且看他如何描述:“爱情也许一直要到这时才真的变成爱情,当它不再像胎儿似的朦朦胧胧地母体内部痛苦地涌动,而是能呼吸,有嘴唇,敢于自己命名、敢于自己承认的时候,这才真的变成爱情。尽管这样一种感情如此执著、顽强地伪装起来,这个迷乱的幽灵,总有一个时刻会突然打破屏障,然后从九天之上跌进万劫不复的深谷,以加倍的重量落在猛然惊醒的心上……”

于是你能发现,茨威格总是将人物的大恸大喜用一种扩充、放大式的笔法来进行描述,细致笔调将心理活动指向剖析得极富色彩化、形象化,又暗合了逻辑性,相较于丰富的庞大的心理描写,情节、故事、时间的过渡像几根速写线条飞速带过,使人在阅读过程中享受到那样的节奏张力。

在语气上的渐进,带动了阅读情绪的层叠,不过,也能发现翻译者的笔力不凡,常利用文字的重复来加强语气,有些地方还别有用心,如(P30):“他们两个颤抖的滚烫的身体已经拥抱在一起,一个无限漫长的热吻把无数小时、无数日夜、无意识的饥渴和欲望尽情痛饮,淋漓酣畅。”这里的“无意识”显然是为了配合前面的“无限”、“无数”中的“无”字,来达到一种绵延不绝、琅琅上口的气势;还有,如(P73):“他们似乎服从于一个意志,所有的人脖子都往左边一甩,所有的旗帜都像被绳子一拽,在大队伍的首领面前一亮。”这种贴合中国人阅读习惯的译法,是在茨威格文笔细腻的创作上锦上添花,是一种艺术上的再造。

|