|

2008年5月31日下午,在中国之行的第十一天,帕慕克来到上海师范大学就“东西文化与文学想象”,作了一个半小时的演讲。帕慕克是继日本作家大江健三郎之后正式受邀访华的第二位诺贝尔文学奖得主,此前在北京期间,他在中国社会科学院进行了题为《我们究竟是谁?》的专题演讲会,还分别在北京大学、北大附中作了《你为谁写作》及《隐含作者》主题演讲。在演讲之后,他和陈村、王晓明等作家学者进行了一个面对面的座谈。帕慕克和他们分享了自己关于文学定位、亚洲作家的国际认同等问题的看法。本报在第一时间进行独家刊发。 2008年5月31日下午,在中国之行的第十一天,帕慕克来到上海师范大学就“东西文化与文学想象”,作了一个半小时的演讲。帕慕克是继日本作家大江健三郎之后正式受邀访华的第二位诺贝尔文学奖得主,此前在北京期间,他在中国社会科学院进行了题为《我们究竟是谁?》的专题演讲会,还分别在北京大学、北大附中作了《你为谁写作》及《隐含作者》主题演讲。在演讲之后,他和陈村、王晓明等作家学者进行了一个面对面的座谈。帕慕克和他们分享了自己关于文学定位、亚洲作家的国际认同等问题的看法。本报在第一时间进行独家刊发。

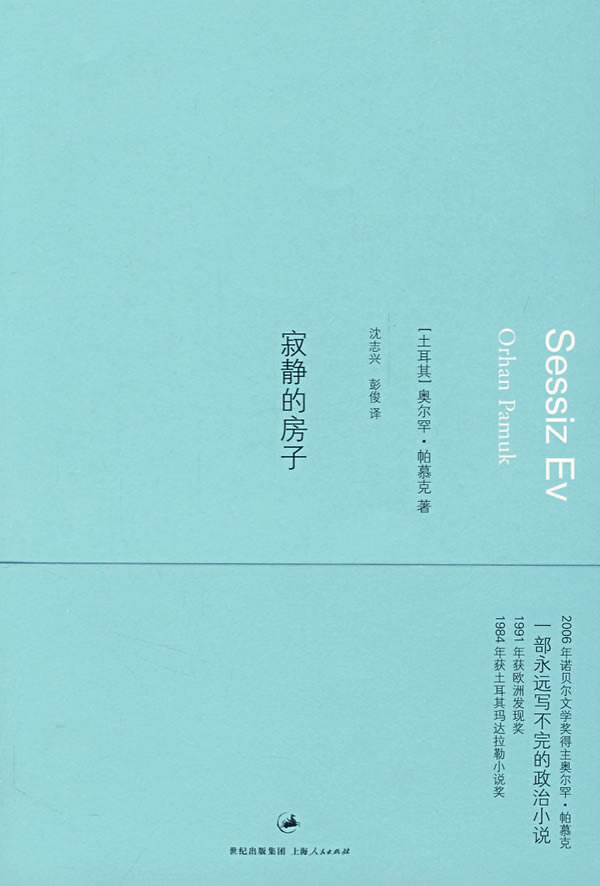

而由上海人民出版社推出的《雪》、《新人生》、《黑书》、《伊斯坦布尔》、《我的名字叫红》、《寂静的房子》等多部作品,已经成为畅销书。此次中国之行后,他的散文集《别样色彩》和小说《塞夫德特和他的儿子们》也即将出版。

我们有选择文化身份的自由

我是一个小说家

在过去的34年间,我是一个专业作家。除了在家里写作,我没有任何其他工作。在我写作生涯的初期,没有赚到什么钱,甚至在土耳其出版我的作品都非常困难。在过去3年,我每年有一个学期在哥伦比亚大学讲述文学。

说这些,是想要告诉大家,我99%是一个小说家,我最关心的是小说的创作。我也阅读文学理论的书籍,以一个作家的角度,我要学习如何写作。事实上,我也注意追踪文化研究以及文学理论的发展。但本质上而言,我仍然是一个小说家。

我的作品反映了传统与现代性的冲突

今天会议的主题,是东西文化与文学想象。土耳其作为亚洲边缘的一个国家,不算被完全西化。土耳其也有着跟中国类似的问题,但呈现方式与中国不同。

我所有的作品,都反映了这样一种冲突:传统与现代性的冲突。记者们喜欢把这样的冲突称作是东西方文化之间的冲突。

土耳其的西化运动开始于150年以前,这并不是由西方人强加的,而是土耳其人自发形成的。直接起因是奥斯曼帝国在与西方的战争中失利,于是他们从军事上开始模仿西方。这与日本和俄罗斯的情况类似。

奥斯曼帝国的现代化进程从军事领域开始后,陆续在工程、医学等方面展开,西方的观点在土耳其传递开来。虽然相对来说比较晚,但在奥斯曼帝国之前,这种现代化的改革运动在土耳其共和国形成的时候,就已经开始了进程。所以说,事实上土耳其已经做好了准备。

土耳其人发明了这样一种文学形式,这是一种小说写作。这种小说主要描写东西方文化之间的冲突,以及造成的文化身份的差异。在这里面,他们会探索政治、文化、以及哲学等关于身份认同的问题。我不知道我算不算一个现实主义的作家,对我来说这个标准不是很重要。但我的作品总是要表现现实生活中的文化问题。这听起来有点天真,但我是一个严肃的作家,我会在作品中,从哲学和人类学的角度去发觉人类身份的含义。

从第三本书《白色城堡》开始,我开始有意识地在作品中表现文化身份的冲突,也就是传统和现代性的冲突。我来自一个世俗家庭,对伊斯兰教并没有兴趣。从3岁开始,我阅读了大量伊斯兰教的经典著作,我很关注伊斯兰教的传统,在小说中会以寓言来表现。这种写法可能有一点问题,因为在现实主义的作家看来,以宗教的外壳去表现可能有一点老套,但我仍然这样传达观点。有这样一种说法,文简质朴,文学应该现实地去表现贫苦人的生活,就像记者所做,以诚实的方式反映现实,但我也认为我应该用自己的方式去反映这一切。

我试图在作品中实验一些新的创作方式去表达传统和表现我自己。当然从文化政治的角度来说,总是会引起冲突,然而我的著作还是被很多人阅读,比如在土耳其。

从1990年起,我的作品开始被翻译。这样的冲突,就以非常复杂的形式表现出来,这里有非常敏感的问题,就是关于我们身份的认知及再现等问题。

我们面临着对现代性和传统的对待问题

从我的旅行和阅读的经验来看,我发现,非西方的国家,他们大部分都有这样一个问题,他们非常关注国际上对自己的认同,以及如何把自己再现、表现。而如何把土耳其、日本,还有波斯的文化身份跟现代的文化身份,轻松地结合起来而没有很多的冲突,这是一个问题。

我对过去的文化传统和现代化的看法是比较自由化的。我认为,从政治的角度去定义文化并把它强加于人民是不对的。当然民族身份这一问题不可避免,特别是当我们看到在历史上,世界各地的国家正在建构这样一种身份的时候。我们面临着对现代性和过去及传统的对待问题,这不应该让我们感到十分为难。过去是我们的传统,是我们非常美好的财富,但我们不应该对它负有道义上的责任感。我们是自由的人类的灵魂,我们应该有自由去选择把各种文化身份结合起来,或者说去选择我们自己的文化身份。

对作家来说,文化身份问题也是一个美学问题。我曾经以很优美的方式去表达这样一种文化身份的问题,对我来说,这个过程是如此愉悦,让人感觉到幸福。

|