|

无论是怎样的推理作品,最高潮的部分必定在于最终突破重重谜团、指认凶手的时候。那一刻,蛰伏在全文的线索如同游丝一般汇聚而来,拧成一根平整光滑的绳,自隐秘的暗处顺畅而笔直地通向真相昭然的结局,引爆逻辑舒适的爽感。

但是,帕慕克的《黑书》拒绝提供这样的体验。阅读这部作品非但不会有推理的爽感,还可能会感到“失望”,甚至遭到作者的“愚弄”。

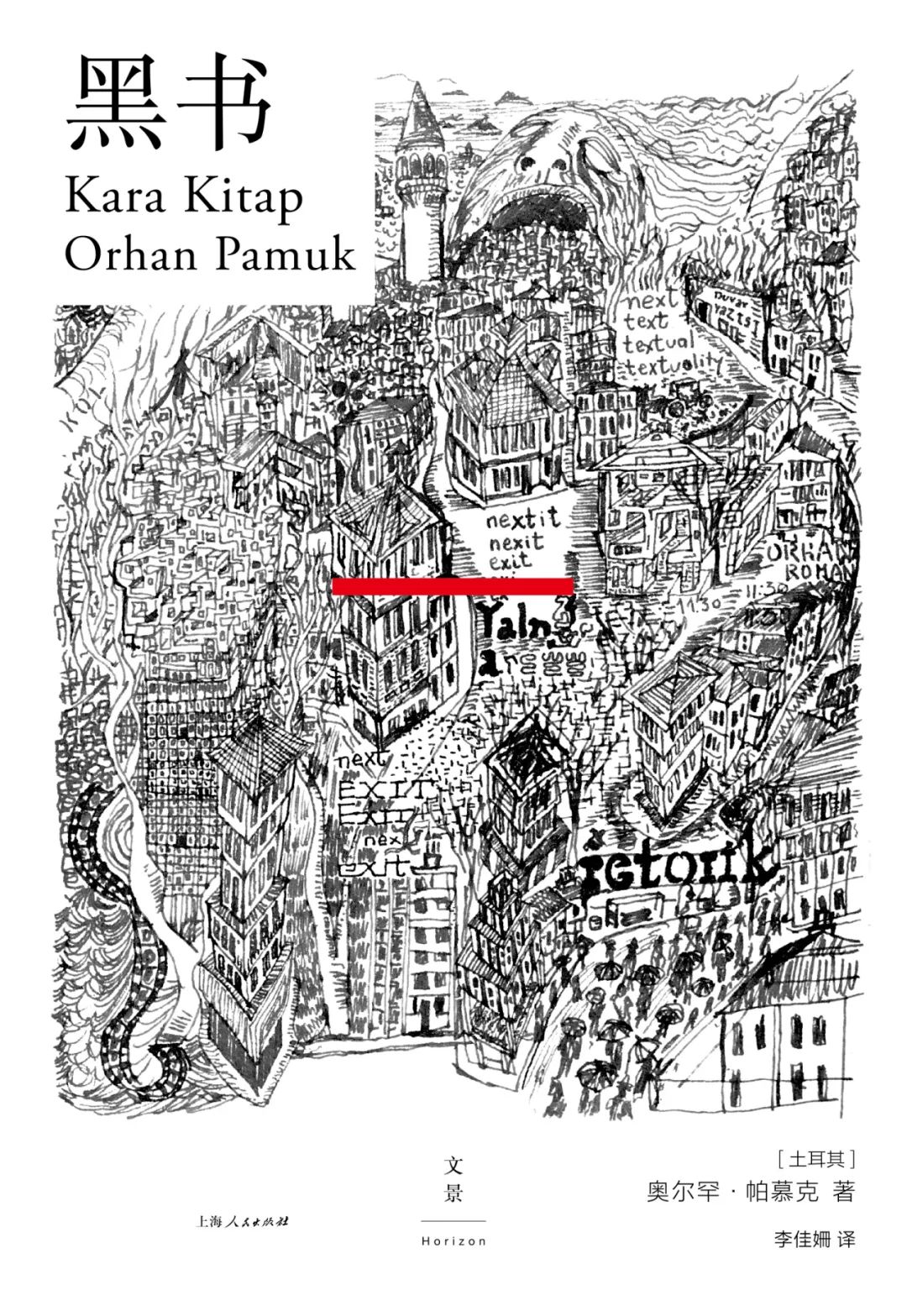

《黑书》

[土耳其]奥尔罕·帕慕克 著

李佳姗 译

上海人民出版社

《黑书》为我们讲述了主人公卡利普调查妻子失踪案(后发展为谋杀案)的故事。但是阅读这部小说无需害怕被剧透,谁是凶手,并未在故事中点名。

就像在等待戈多一般,最终什么也没有等来。

我们为什么要阅读这样一部反常规的侦探小说?当故事的结局与凶手不再重要,当作者不再执着于呈现一个结局、一个真相时,这部作品在挑战何种秩序,又在建构怎样新的可能?

下文来自著名作家止庵。

帕慕克与侦探小说

止庵|文

在奥尔罕·帕慕克的《黑书》里,卡利普失踪的妻子如梦是个侦探小说迷。卡利普有一次“想象在家等他的如梦正读着一本侦探小说,而他自己是书中的主角”。以卡利普为主角的这本《黑书》,中译本正好标明“侦探小说”。

博尔赫斯说:“文学体裁与其说取决于作品本身,还不如说取决于阅读这些作品的人的看法。”又说:“侦探小说制造了一种特殊的读者。”(《博尔赫斯口述》)。

此类“特殊的读者”往往将侦探小说视为一种“文学体裁”,而以此种“看法”——多半是种共识,概括起来或许就是范达因著名的“侦探小说二十条准则”——去“阅读这些作品”。他们的反应是“是”或“不是”;如果先入为主地告诉他们“是”的话,他们会说“对”或“不对”。

所以保罗·奥斯特《纽约三部曲》的中译本尽管声称“不是传统意义上的侦探小说”,仍然有读者站在侦探小说的立场对它表示“失望”。如梦若是读了《黑书》,大概也是同样反应。

类似的作品,还有博尔赫斯的《小径分叉的花园》《死亡与指南针》,罗伯-格里耶的《橡皮》,埃科的《玫瑰之名》,以及帕慕克自己的《我的名字叫红》等。它们都只是利用了侦探小说这一“文学体裁”。显而易见,无论罗伯-格里耶、埃科,还是奥斯特、帕慕克,谁也不可能为我们写一部“传统意义上的侦探小说”。唯一例外的是博尔赫斯,他与比奥伊·卡萨雷斯合写过《伊西德罗·帕罗迪的六个谜题》和《一种死亡模式》,不过迄未译介过来。

《黑书》描写了一桩失踪案,后来演变为一桩凶杀案。而卡利普对于如梦及其同父异母哥哥耶拉的追寻,很可能导致了他们最终被杀害。这与《橡皮》不无相近之处。在那本书里,密探瓦拉斯是来调查杜邦教授的谋杀案的,幸而不死的杜邦却阴差阳错地命丧瓦拉斯之手。

这显然与传统意义上的侦探小说大相径庭。

范达因的“准则”规定:“侦探本人或警方搜查人员不可摇身变为凶手,因为这样做有愚弄读者之嫌。”其更深一层意义在于,侦探小说家坚持认为这个世界是符合逻辑的,因而是可以用理性来把握的。

所以博尔赫斯才说:“在我们这个混乱不堪的年代里,还有某些东西仍然默默地保持着经典著作的美德,那就是侦探小说,因为找不到一篇侦探小说是没头没脑,缺乏主要内容,没有结尾的。……这一文学体裁正在一个杂乱无章的时代里拯救秩序。”

而无论《橡皮》还是《黑书》,却都彻底颠覆了这种“秩序”。

《黑书》与侦探小说之间另有一种联系,就是书中一再提到的如梦与卡利普的相关争论:“如梦相信卡利普绝不会碰她的书。她知道他受不了侦探小说,而她也只有这些书。”

作品的主人公卡利普,代表了帕慕克自己的意见,如梦对于侦探小说的看法以及侦探小说这一“文学体裁”本身,则是帕慕克所树立的假想敌。虽然帕慕克无意把《黑书》写成侦探小说,《黑书》却是对比着侦探小说写成的。换个说法,正因为作者的立场从“只有这些书”的如梦换成了“受不了侦探小说”的卡利普,一部侦探小说才变成了《黑书》。

《黑书》开始于如梦的突然出走,同时她的同父异母哥哥,出名的专栏作家耶拉亦告失踪。卡利普认为两件事是有联系的,于是在寻觅如梦的同时,也留心耶拉的作品。小说的基本架构即由此而来:卡利普对于如梦、耶拉的追寻与报纸上的专栏文章——作者先是耶拉,以后改由卡利普代笔——作为书中的不同章节交替出现。小说写道,卡利普“有一股欲望,让他想模仿如梦那些侦探小说中的侦探。‘若要像侦探小说中的英雄那样,处处可以发现线索,’卡利普疲惫地想着,‘唯一的方法就是,你必须相信周围的物品都隐藏着秘密。’”

正是从卡利普这个想法开始,帕慕克与侦探小说分道扬镳。

|