|

2021年2月27日,思南读书会七周年的第一场活动,也是今年春节后的第一场活动“诗的礼物”如约而至。复旦大学中文系教授张新颖与评论家张定浩、木叶、方岩、黄德海,编辑肖海鸥齐聚一堂,从一本开始于春天的诗集说开去。

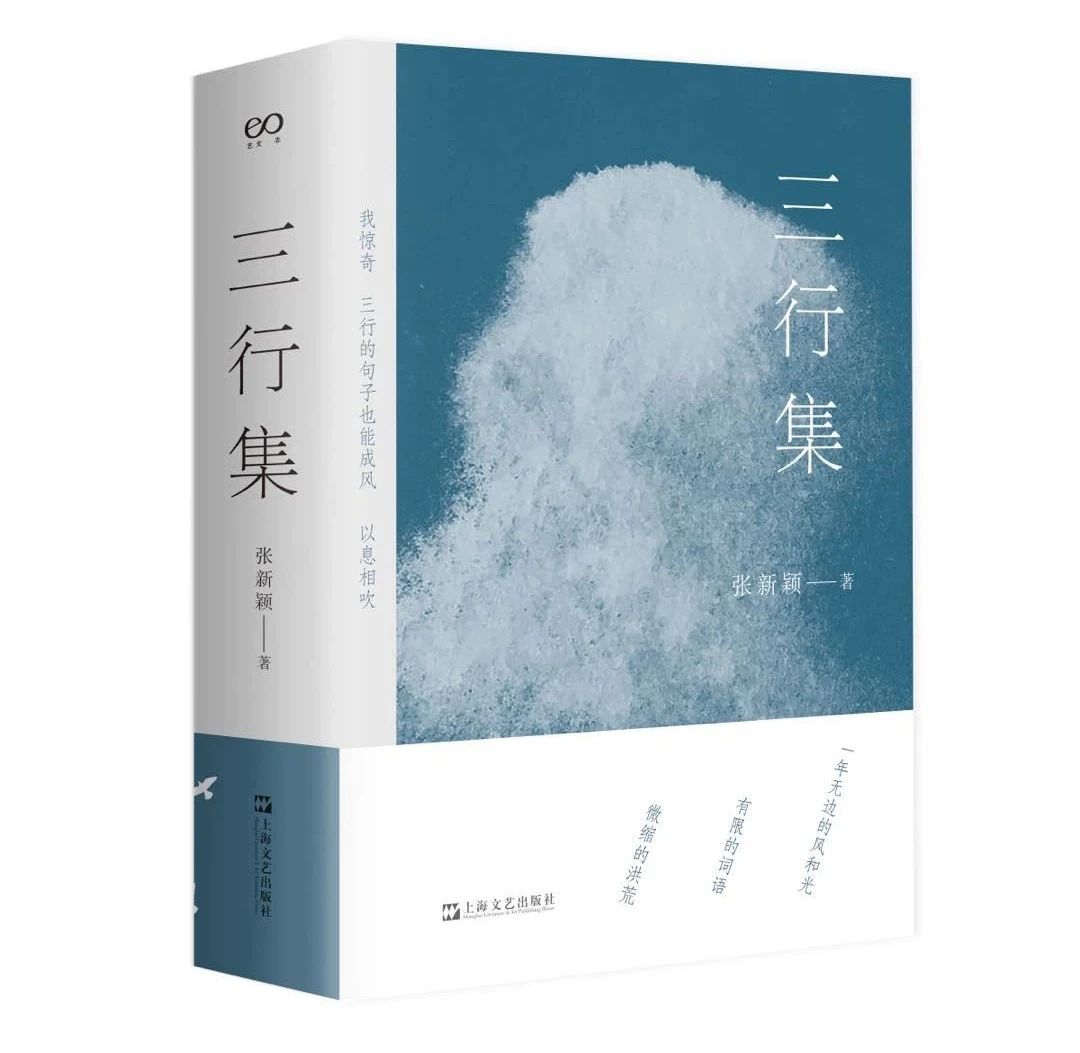

这本诗集缘于朋友送给张新颖的一个还没有巴掌大的小本子,一页只能写三四行。出于敬惜字纸,张新颖便以三行为限,写些自由的句子。这一试就试了下来,从2016年4月写到了2017年3月,近日结集而成《三行集》。虽然其中一百五十首诗没有标注具体时间,但读者能从字里行间看到一年四季的流转与白昼黑夜的变换;虽然它是一本计划之外的小集,但如张新颖所言,随自然流转或许比计划更能获得运行生息的节奏、韵律和赋形的力量。

《三行集》

张新颖 著

上海文艺出版社

在活动中,每位嘉宾都分享了《三行集》里自己最有感触的诗,结果无一重合。而一位小朋友觉得一首和数数有关的诗才最好玩:“紫露草 开紫花 三瓣花/二月蓝 开蓝花 四瓣花/红花酢浆草 开红花 五瓣花”。

“诗本身是礼物,也能带来礼物。”张新颖说,他无意于夸大诗的作用,但礼物有大有小,这取决于我们与它的关系,“诗有时带来的是重新打量世界的眼光,有时带来的是不曾感受的节奏和韵律,有时还能成为生命中的一部分,那是一种意外的惊喜。”

为什么写诗可以是礼物?黄德海认为:“因为日常生活里每个人都会经历轻微的不安,有时它们说不上来,无从命名,也难以用大道理自我安慰,直到有一天突然遇到了一个句子,虽然没有让不安消失,但让不安成为了你的一部分。那一刻,你的神经末梢就安静下来了。”

每一句诗,都可能与我们有关

在分享现场,张新颖说的第一句话是:“首先,我不是一个诗人。”但这并不是“凡尔赛”。

他接着说:“诗在当代越来越发展成一种‘高精尖’的东西,会有意识地排斥普通人。我想说的是,诗和每一个普通人都可能有关,这种关系可能比诗和诗人的关系更深。”

他回想起1980年代的大学时光,那时诗歌兴盛,复旦诗社也远近闻名。他到了诗社,发现同学们都那么地有才华,那么地像诗人,于是没等一场活动结束就出来了,从此认定自己不是做诗人的料。后来他读到诗人奥登的《小说家》,挖苦诗人:“装在各自的才华里像穿了制服,每一位诗人的级别总一目了然”,他才明白自己不喜欢、不亲近这样像标示级别的制服的外露才华。再后来,他发现自己还是喜欢像冯至、穆旦等等“特别不像诗人的诗人”,便觉得诗人不一定非是什么样的人,才华也不一定非是什么样的才华。他感觉,他也可以写诗。

而真正的重新写诗缘于2011年的一次偶然。那天张新颖在办公室练字,一不小心打翻了旁边的杯子,杯子跌落在地,碎了一片。他一直盯着杯子,目睹它掉落时的心理过程远远长于杯子掉落的实际物理过程。他想到杯子是容器,可以装水、酒、牛奶,而容器也可以盛放各种各样抽象的物质,比如感情、事业、身份等等。他转而在纸上用毛笔写下了他的心理过程,无比自然,一气呵成。后来那些字在电脑上打了出来,就是一首叫《杯子》的诗。

留下空白,邀约每一种参与

因为那一句“我不是一个诗人”,方岩马上想到张新颖另一本诗集《独处时与世界交流的方式》里的一首《更大一点的爱》,其中写道:“假如你愿意/做许多事物的业余选手”。

“张老师对诗歌的态度一直是平静而从容,他并没有把诗歌视为一种拒普通人于千里之外、姿态高贵的高级文类。”从这个意义上讲,方岩更愿意把张新颖视为一位真诚而卓越的“业余诗人”。尤其进入当代以后,不管诗歌、小说还是散文,每个门类设置了门槛和壁垒,变得“专业”起来,以至于遗忘了文学最基本功能,就是以经验为基础的、与每个普通人之间的道德、情感共振,这意味每个人都可以以自己的方式参与其中。

“对张老师而言,是不是专业诗人一点不重要。重要的是他的思考、经验、情感的一部分,以他所理解的诗歌形式呈现出来。这里主张的是普通人以自己的写作为文类赋形赋义的权力。就像这部集子的内文设计,每页只排一首诗,每首诗的周围都留有许多空白,它们其实就对普通人投射自己的情感、道德、经验的邀约。这样的空白也有着朴素的象征姿态,读诗、写诗像是在手账上记下日常的瞬间和点滴。”方岩说。

张定浩也认为这些空白是特别的。“很多人买诗集跟买菜一样,看到页边角有大量空白就觉得特别亏得慌。但诗歌带来的不光是字,还带来字和字之间沉默的空白,诗歌不仅把我们带到词语中间去,还要带我们到那些被我们遗忘的空白中去。所以这本诗集的阅读感受我觉得是特别好的,其中可以看到连绵感,看到人和文字怎么在时间和季节中流转,也看到在三行中发生的各种各样的试验,同时又能遭遇很多空白,可以把自己放在这些空白里面想事情。”

|