|

就人与自然的关系而言,在东西方和工业化社会前后这样的时空坐标上,大致有过并仍然存在着两种基本信念。然而,思考一下,无论是人们坚信过的人改造自然、控制自然,“人定胜天”,还是如今在环境保护、绿色家园的热潮中普及起来的人与自然和谐相处,以求可持续发展,这样两种相互对立的观念都有着一个共同的立足点:人是大自然的主人,人是他与自然关系中的主动者,无非是看人怎样来行动罢了——或是妄自尊大,自以为是;或是明智谨慎,小心行事。可是,在这本《植物的欲望》中,作者迈克尔·波伦先生却认为其实这是一种人类中心论的幻觉,这种幻觉在根本上遮蔽了我们对人与自然之关系的视野和深入思考。 就人与自然的关系而言,在东西方和工业化社会前后这样的时空坐标上,大致有过并仍然存在着两种基本信念。然而,思考一下,无论是人们坚信过的人改造自然、控制自然,“人定胜天”,还是如今在环境保护、绿色家园的热潮中普及起来的人与自然和谐相处,以求可持续发展,这样两种相互对立的观念都有着一个共同的立足点:人是大自然的主人,人是他与自然关系中的主动者,无非是看人怎样来行动罢了——或是妄自尊大,自以为是;或是明智谨慎,小心行事。可是,在这本《植物的欲望》中,作者迈克尔·波伦先生却认为其实这是一种人类中心论的幻觉,这种幻觉在根本上遮蔽了我们对人与自然之关系的视野和深入思考。

五月的一天,我们这位爱好园艺的作者在园子里播种马铃薯,蜜蜂们正在开花的苹果树中间嗡嗡飞行。“这些蜜蜂或许正在以园子里的主体自居,把鲜花视为客体,自己正在开垦这客体吧,”他突然想到。然而,如果蜜蜂真这样想的话,那可就是它的幻觉了:花朵在聪明地利用采集花蜜的蜜蜂来搬运花粉。那么,对于人与正在被人种植的马铃薯来说,到底是人选择了种植这些马铃薯,还是这些马铃薯诱使人这样来做呢?谁在利用谁?谁在支配谁?

这真是一个发人深省的问题。

由于人自认为是宇宙万物中迄今为止所发现的惟一真正有意识、有理性的动物,所以,必然就是由他来开发、利用、支配世间万物。用达尔文的术语来说,自然选择之外更有着人工选择,是人在决定着哪个物种可以茁壮成长,哪个物种将会消失,是人在这里行使权力。就拿这个园子来说吧,从园丁、育种者、植物学家一直到如今的那些基因工程师们,是人“选择”、“发展”或者是“培育”了所要种植的这种马铃薯,是人开垦了荒地、拔掉了野草、选择了植物、收获了果实。所以,在自然界中就如同在这个园子里一样,人是主体,自然界的各个物种包括自然界本身,都是由他来支配处理的客体。

然而,这种基本理解是不是一种蜜蜂式的幻觉呢?

在作者看来,千万年来蜜蜂与花朵之间那种古老的关系,其实是一个普遍性的“共同进化”和“互为主客体”的典型例证。蜜蜂和花朵共同进化,这两者相互作用,以满足它们各自的利益,同时又构成了交换的好处:蜜蜂有了食物,苹果的基因得到了传送。双方都没有什么自觉意识,传统的主客体之分在这里没有意义。蜜蜂在选择花朵,花朵也在利用蜜蜂,人类与他所种植的马铃薯之间,情况实际上是一样的。

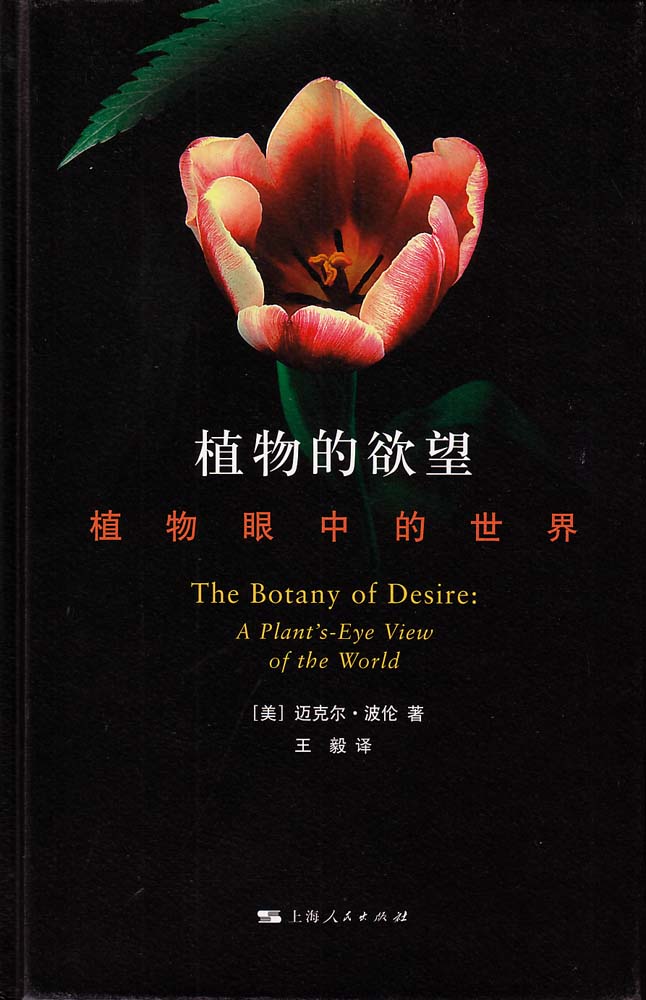

从蜜蜂和人类这一方面来说,选择的标准较易看出:蜜蜂选择的是花形的匀称和花蜜的香甜,人要的是马铃薯的重量和营养价值;然而,花和马铃薯也在利用着蜜蜂和我们人类。所有这些植物,它们关心的是每一种生命在最基本的遗传层面上所关心的东西:更多地复制自己。通过种种试验、失误和纠正,这些物种终于发现要做到这一点,最好的办法就是诱惑动物——无论是蜜蜂还是人类——来传播它们的基因。如何来诱惑呢?这就是利用动物们的欲望,无论它们对此是自觉还是不自觉。花朵和马铃薯中那些设法最有成效地做到了这一点的,就成为繁花似锦、产量丰富的一些品种,获得了自己遗传学上的成功。对此,作者所举的那个狼与狗的例证也是很有说服力的。如今在美洲有五千万条狗,而狼只有一万只。从生物学上来讲,狗比自己那野性的祖先狼要成功得多了。狗之所以能够做到这一点,是因为在狗得到了进化的这一万年的时间里,它们掌握的对象是我们——我们的需要和欲望、我们的情感和价值观念,所有这些它都将其融入了它的基因,成为它们聪明的生存策略的一个部分。如果人们能够像读一本书一样阅读狗的基因组,就会看到狗一步步地唤醒、适应乃至于去开发我们的欲望,由此获得了自己生物学上的成功。那些进入了人类的农业和园艺领域之中的植物,如苹果、郁金香、大麻和马铃薯等等的遗传之书,道理是一样的。在它们的书页上,我们可以读到自身的许许多多,它们用自己发展出来的一系列聪明的做法,把人类变成了蜜蜂。所以,植物的驯化史事实上就是以满足我们人类的种种欲望来达到它们自己遗传学上的繁殖扩充之欲望的历史,也就折射着我们人类某些心理欲望和文化观念的发展演进。

|