|

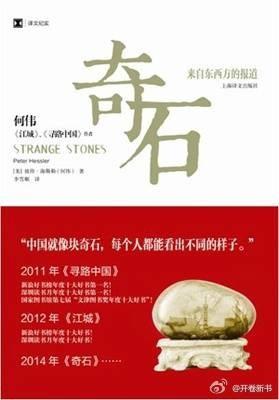

彼得·海斯勒的《奇石》最近出版,因为对他做了一次面对面采访,我又把他的书重读了一遍。重点是那部《江城》。《江城》对于彼得·海斯勒来说,是认识中国的起点,也是他写作的起点。对于我,则是再度的一次探寻——为什么,像我这样的媒体人,也采访,也报道,也在一座城市久居,却没有写出如他笔下的人物的形神,连同某种状态的模糊感与不确定性,以及一看就能体会的中国式微笑下所掩盖的悲伤。 彼得·海斯勒的《奇石》最近出版,因为对他做了一次面对面采访,我又把他的书重读了一遍。重点是那部《江城》。《江城》对于彼得·海斯勒来说,是认识中国的起点,也是他写作的起点。对于我,则是再度的一次探寻——为什么,像我这样的媒体人,也采访,也报道,也在一座城市久居,却没有写出如他笔下的人物的形神,连同某种状态的模糊感与不确定性,以及一看就能体会的中国式微笑下所掩盖的悲伤。

很熟悉的文本了,但我这一次看得异常缓慢。像登上一艘慢船,我也如何伟那般,将涪陵周遭打量了个遍。那是上世纪90年代末的涪陵。三峡大坝的影响还未真正波及,水位线尚在,田里的水稻收了又种,那座涪陵师专还没有变成后来的师范学院。

彼得·海斯勒,作为和平队志愿者一员进入校园。纪念长征胜利60周年,是他碰到的第一桩事。他记录下全部过程,接着记下为他们两个外教所设的接风宴、约稿宴,一轮一轮的劝酒,中国式的应酬……

两年的教学生涯,生活半径就围绕着这江边城市。日志色彩强烈的记录,让你觉得,这个何伟肯定随身带着小熬子,或者一台隐藏摄像机。许多琐事不值当说,但读起来又不一样。比如,一对夫妻在船上的深夜私语:你是谁呀。比如,学生食堂老板黄小强的父亲黄能聊天时的发问:“飞机上有茅厕吗?”读这样的细节,脑中会幻化成一幅幅画面。印象更深的是这幅,何伟在乡间散步时所见:“一个个阳光明媚的下午,几乎每一个街檐坎上都会有一个孩子——涪陵的学校总是会布置很多家庭作业,学生们总会特别勤奋地完成那一堆堆作业,哪怕他们来自没受过什么教育的农村家庭。我逐渐地认识到,这也许是当地人身上最令我敬重的一种品质:他们对教育充满了无限的尊重,在这样的地方教书,感觉真的很好。”

大部分时候彼得·海斯勒只做白描,但偶尔也做如斯感慨,“慢船上的中国”,突然就跳了出来。这比喻古老得就像西方人所留下的黑白明信片。但彼得·海斯勒式的慢船是可感可触的,甚至还少了一些西方人看东方时的异域感、隔膜感。

不记得,彼得·海斯勒何时从书中隐退的,何伟已不知不觉登场。“何伟”是彼得·海斯勒的中文名,用当地话叫出是“霍伟”。何伟在努力地识汉字,终于把“教书育PEOPLE”,认成“教书育人”。他到周边山上慢跑,以消除内心初来乍到的孤寂。远足到更远的乡下,或者乘着慢船,在乌江上游来走去。那些即将消失的文物,那些往来浮生,都被他深刻铭记,最终落实到了纸面。

它们都让我心有所动,因为会唤起记忆。我上大学的城市,也是在江边,节假日无事,便坐轮渡从城市一边到另一边。那时面前晃动的,不就是这来了又去的面孔吗?他们反衬着我的孤寂,我想这情愫,何伟也是有的。一切都缘于绝对的陌生,只是他把它变成了认识周边事物的起点。而我们很多时候,对迎向自己的东西无感,是因为自以为懂。熟悉或自以为的熟悉都让人感官迟钝,最初的也是最鲜明的,何伟的《江城》,再一次昭示了这一点。他在这艘慢船上,镶嵌了无数这样的镜子,把我们剔除掉的东西反射回来,赋它们以声息,让它们再在我们眼前生动起来。

当然,仅有这个,还是不够。要知道,他所描述的,仍然是中国。所谓“西方人眼中的中国”,前面已缀满了前辈作家的名字。很多记述已成为历史中国镜像的一部分。尽管何伟反复声明,他写《江城》,只是为了让自己不忘却,但是作为读者,还是会将它考量一番,够不够得上其中一环呢?答案当然是肯定的。与后来的几部一起,何伟续写了当下的中国。这几乎等同于广大、复杂、漫漶的同义词。我们其实身处其中,但已不相信,仅仅打捞那日常生活中的流波碎影,就能叫做中国叙事。

但何伟似乎部分地说服了我们。如果深入文本——就像这艘慢船驶向江心,你会发现,即使作为边缘城市的涪陵,有关当代中国的一些重大事件,也并没有被淹没:改革开放、三峡工程、长征六十年、邓小平逝世、大学生就业不再包分配……政治与历史,从来都没有远离人的日常。而看似遥远的美国,也可以让一个出轨男人,用它来置放对性自由的想象。掂起一摞家信,分量不亚于海峡两岸的两个家庭。那里面装着战争、离别、苦难与相思,有认命的部分,但同时又固执得不肯放弃记忆。

认真对待,每一个普通的涪陵人,都是一部微历史的进口。何伟已经来到了口上,尽管并没有更深进入,但已做得足够好,这很大程度还得归于,彼得·海斯勒还在。前景上活动的,是何伟,借助语言之桨,他越来越显出融入之态。但有彼得·海斯勒,何伟所体会到的不适、愤怒与疼痛,都有了回弹的方向。一个负责感受,一个负责判断、理解与消化。而我们不得不说,我们所谓习焉不察的那部分,恰恰就来自何伟给彼得·海斯勒的反弹。

|