|

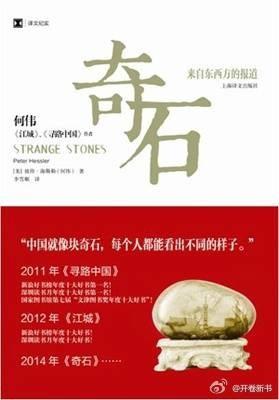

回到中国,彼得·海斯勒又成了何伟。此前一直在国内社交网络上酝酿和发酵的对于何伟的狂热一下子喷涌而出,正如何伟笔下的主人公常常不知道为何他会对自己产生兴趣,中国读者的热情同样使何伟感到好奇与惊讶。事实上他每次来中国,这种惊讶都必定被刷新一次。今年3月,他的第三本书《奇石》在中国大陆出版。 回到中国,彼得·海斯勒又成了何伟。此前一直在国内社交网络上酝酿和发酵的对于何伟的狂热一下子喷涌而出,正如何伟笔下的主人公常常不知道为何他会对自己产生兴趣,中国读者的热情同样使何伟感到好奇与惊讶。事实上他每次来中国,这种惊讶都必定被刷新一次。今年3月,他的第三本书《奇石》在中国大陆出版。

为了保持观察中国的视角,也为了写作不同的东西,何伟与妻子张彤禾(《打工女孩》作者)定居埃及已经三年。埃及和中国一样,都是经历着剧烈社会变革的国家,最大的区别或许是“一个基本没有政治变革,一个几乎没有经济发展”。被政治改变着的埃及与中国不同,有关政治的书写不可避免,但何伟的眼光依然更多地停留在普通人身上。虽然要写出不同的国度,但这是何伟最本质的理念:小地方、小人物。所以与其说何伟逃避写作大话题与大城市,不如说他是不肯浪费自己的机会。生活在剧变国家的人们总是行色匆匆,而何伟觉得自己的责任是“记录被忽视的历史细节。”

上世纪九十年代来到中国,被何伟看作是自己的机遇,因为正是从这时候起,中国人的心态开始逐渐开放,人的想法也越来越复杂,这给何伟与普通人建立联系提供了可能。当西方媒体记者专注于绘声绘色地描述与臆想中国政治时,何伟默默无闻地在小城涪陵教书与观察;在许多中国本土作家都蜂拥去测绘大历史却一事无成时,何伟笔下的人物已经逐渐丰满。

这些由小人物登台的细节历史,经常会有追逐成功的故事跳出,被问及这和传统的“美国梦”有何不同?何伟觉得“在中国,一切发生的太快了”。虽然美国与欧洲也曾经历类似的经济迅速发展时代,但过程比中国长很多,而“速度太快让中国人心有焦虑。”这种焦虑感既影响着国家转型时期的普通中国人,也从何伟的笔下时时流露。这些故事很多都发表在《纽约客》的“中国通信”栏目。如果说同样以报道和书写中国事务见长的欧逸文像鹰一样,凭借敏锐的新闻嗅觉和犀利的政治视角在俯察中国,那么何伟如同一颗大树,和他的描写对象扎根在同一片土地,并尽自己最大的可能伸展根系。证明之一是直到离开中国三年后的今天,何伟仍然与当初的采访对象保持联系。这次的中国之行,何伟依然回了涪陵,见了见分散在各地的学生和朋友。

在中国,作为知名作者,何伟接受了各种采访。即使是作为被采访者,他仍然习惯于带着本子和笔。然后,他会问:“你为什么喜欢我这本书?”

没有不可冒犯的题目存在

问:你上世纪90年代就来到中国,直到三年前离开,因此你对中国的观察是个长期的过程,这期间西方普通读者对中国人的印象发生了怎样的变化?

答:首先是越来越感兴趣了,1999年我把写完的《江城》交给一个美国代理商,那本书被送到美国出版社手里时,大多数出版社都不要。他们说我写得很好,但在美国这样的故事没有市场,因为美国读者对中国,特别是中国一个名不经传的小城市不感兴趣。但变化来得很快,2001年《江城》刚出版就受到了读者的欢迎,并且在两三年之后越来越受欢迎,这其实是随着美国读者对中国的兴趣而增强的。我去和平队的时候,人们还感受不到“中国制造”,但到了2001年,美国人开始意识到身边的产品是谁制造的,进而觉得我们需要了解这个国家。

第二个原因是90年代的中国已经变得更加开放。在80年代,一个外国记者很难写关于中国的书,首先外国记者受到的管控比较严,很难找到人接受采访,其次那时候中国人看到外国人时情绪还很紧张,你甚至无法和当地人自然地交流。所以我觉得如果早十年来,我写不了这些东西,90年代才来到中国也是我的机遇,比如魏子淇虽然是普通农民,但我今天可以采访他很多次,聊很多话题。80年代的中国工人和农民在外国人的写作里只是个符号,但我运气好,可以跟他们聊天,中国人的思想也正变得越来越复杂。

问:西方普通人对中国的印象主要都是从媒体获得的,所以西方媒体对中国的报道很重要,你觉得西方主流媒体描述的中国形象近年来发生了怎样的变化?

答:现在会说汉语的西方记者越来越多了,甚至有一些人在美国读初中、高中的时候就学习过,语言的学习让西方记者有了更多与中国普通人交流的能力。

还有一个变化是西方媒体写的题目比以前杂了,这可能也受到非虚构写作的一些影响。除了传统媒体的记者,现在还有一些自由撰稿人,比如我自己、梅英东(Michael Meyer)、张彤禾(Leslie T.Chang)等等,我们不在传统媒体工作,所以可以写得更长、更深入,而以前这样的文章并不是很多。

|