|

2001年夏,已经在中国居住了5年的《纽约客》驻北京记者何伟(彼得·海斯勒),申领了中国驾照,带着一本《中国汽车司机地图册》,他踏上了驾车漫游中国大陆的旅程。 2001年夏,已经在中国居住了5年的《纽约客》驻北京记者何伟(彼得·海斯勒),申领了中国驾照,带着一本《中国汽车司机地图册》,他踏上了驾车漫游中国大陆的旅程。

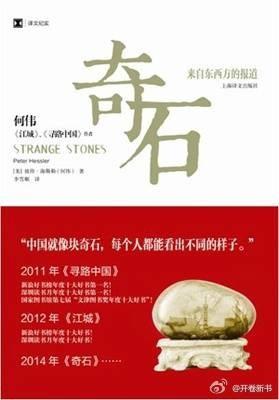

13年过去了,何伟已于2011年离开中国,去了埃及。但他在中国的十余年观察所撰写的“中国三部曲”却留了下来,其中尤以通过中国民间微观形态探讨中国经济的《寻路中国》最广为人知。并且在最近,何伟还出版了被视作《寻路中国》续篇的新书《奇石》。

在上海译文出版社的社长办公室,他对时代周报记者回忆着这段旅程,他当时的目的就是为了探讨中国经济,追踪发展的源头,探究个人对变革的应对。

何伟的“中国三部曲”研究中国的核心议题,但并不通过解读著名的政治或文化人物来实现这个目的,也不做宏观的大而无当的分析。何伟相信,通过叙述普通中国人的经历,可以展现变革中国的实质。

“我经常在一地连续呆上数月、甚至数年,跟踪变化。我不会仅仅听主人公自己讲述,我会睁大眼睛,看着他们的故事在我面前一点点展开。”“中国三部曲”横跨了他在中国的1996-2007年。

在何伟眼里,他书写的中国十年,这十年是中国历史上最关键的时期之一。正是在这十年中,中国经济实现了腾飞,中国对外部世界的影响力开始增大。更重要的是,这是邓小平去世后的第一个十年。在这十年中,中国历史的面貌开始变化。普通人成了中国巨变的推动者―走向城市的农民、边学边干的企业家,他们的能量与决心是过去这十年中的决定因素。

从《江城》到《甲骨文》再到《寻路中国》,何伟所讲述的,就是这些中国巨变推动者的故事。

中国特色高速公路区域经济

时代周报:你在《寻路中国》里大概有一半在写中国的工厂。当时你选择了浙江丽水为驻地,并且走访了周边的温州、金华等地。你在那个区域大概待了多久?

何伟:第一次去温州,是因为我有个学生在那附近当老师,可能是2001年左右。我大概是2005年开始琢磨《寻路中国》,一直到2007年,2008年我又回去看了一次。前后两年多,每个月我都要在丽水待一段时间。可能不是每个月,可能是每六个星期要去待五六天。我住在北京,每次都坐飞机去温州,然后租车去丽水,看工厂和其他一些东西。我也看了附近很多有意思的小城市,比如桥头,他们是做扣子的,还有做扑克牌的武义。

时代周报:为什么选择这个区域作为观察记录的对象?

何伟:那时《国家地理杂志》问我,可不可以写一篇关于中国经济发展的文章。所以我在想,不要写太抽象的东西,要写详细的、有意思的故事。什么地方的经济比较有活力?那当然是温州,而且温州当时开了条新的高速公路“金丽温”,我想可能旁边也有些有意思的地方,任何一个小地方只要靠近高速公路都会有变化。

因为在那边要待一两年,所以我觉得如果选一个发展快的地方,可以看得出变化,比较好讲故事。如果一个地方没什么变化可能就没有太大意思了。在温州这样的地方,一年时间就可以看得出变化。

时代周报:你对丽水的兴趣似乎大于对温州的兴趣?

何伟:对,因为温州已经太发达了,丽水在那时还算偏僻。温州毕竟太大了,如果我要采访什么人,还是选一个小一点的地方,在丽水我要采访一些干部、工厂老板还是比较简单的。如果你要写一本关于上海的书,一定比写一本关于涪陵的书要难。因为地方大了,你很难了解它,这就是我喜欢小地方的原因。还有一个原因是我喜欢丽水,那儿的条件还可以,温州太吵了太麻烦,丽水比较舒服。如果要在一个地方待两年,我应该选一个喜欢的地方。不能太大,去采访的路上不能堵车。

第一次,我在温州开车,去了好多靠近公路的地方,采访了一些人。比如有个地方叫青田,在温州北面,那个地方好多人在欧洲尤其是意大利打工。但这个地方对我来说不合适,因为我不写中国人在外的故事。到了丽水,我发现他们要盖一个新的开发区,所以第一次去,我选了丽水这个地方;第二次去,我采访了丽水好多人,因为我当时不知道我的重点是什么,不知道我要写什么人物。我采访了好多建筑工人,然后选几个看看两年的时间会有什么变化。还采访了一些官员、老板,偶然碰到书里那两个工厂老板,我觉得他们比较合适。之后去我就直接去工厂。

|