|

何伟走进那家贩卖奇石和玉雕的小店时,一座玉雕帆船在他们身边倒地摔碎。店员说这是因为他朋友的“衣服把它扫下来了”,但何伟“几乎可以肯定”,“这就是一个事先下好的套”。 何伟走进那家贩卖奇石和玉雕的小店时,一座玉雕帆船在他们身边倒地摔碎。店员说这是因为他朋友的“衣服把它扫下来了”,但何伟“几乎可以肯定”,“这就是一个事先下好的套”。

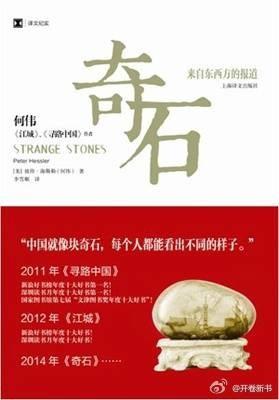

何伟本名彼得·海斯勒,是《纽约客》第一任驻华记者,在中国生活工作多年,他先后写出了《江城》、《甲骨文》和《寻路中国》三本书,在很多人看来,他是近年来报道中国故事最独到也最成功之人。

他早就听说过类似碰瓷的故事,“有的古董商店自己把花瓶砸碎,然后怪罪于顾客。”但事到临头,他也只能赔钱了事,掏出50元塞给店员,便和朋友匆匆离去,他们一口气开出去很远,才在一处路边茶铺停下,大口喝着茶,“平复自己的神经”。而事后何伟想来,破碎的玉雕应该是山寨货,否则50岂能打发?

2011年他离开中国,远赴阿拉伯世界,直到今年前不久,他在过去若干年里为《纽约客》撰写的24篇文章(其中16篇关于中国),在做了部分删节后,才得以集结在中国内地出版。

何伟将书名定为《奇石》,这也是其中一篇文章的题目,正是从那次令他记忆犹新的碰瓷事件写起。他坚持认为“奇石”富有某种寓意,他说:“中国就像块奇石,每个人都能看出不同的样子。”

“我们自以为熟悉这个国家,被他一写,才意识到并非如此,我们自以为熟悉,却漠视了很多。”著名文化学者止庵说。

“了解这个国度的每一个表情”

何伟的中国缘,始于1996年。

那一年,他这个美国密苏里州青年刚刚从牛津大学拿到英国文学硕士学位,一心要当一个作家。这一年美国“和平工作团”(Peace Corps)招募志愿者,派往中国等地支教,何伟立即报名参加。

多年后,在《奇石》一书里,他坦言,自己加入这个组织,并非真的想成为一名心怀理想改造世界的志愿者,而是“我需要时间用于写作。”

然后他被派往中国川江边的一座小城涪陵,开始了为期两年的支教生活。在他看来,和平队的手册里没什么好玩意儿,“美国人对于发展中国家的看法相当古板——有的国家需要拯救,有的国家需要害怕。”同时他也感慨“中国政府同样如此,他们的宣传丝毫没有幽默感。”

涪陵这样的中部小城市,在上世纪90年代的中国,是何伟眼中的“偏僻地区”。和他一起来华的和平队队员,大多在类似的地方,很快陷入局部琐碎的“偏僻”生活里,很少与和平队联系,只是偶尔从其官网上下载一些课程方面的要求,比如“绿色英语运动”。这是一个全球性的项目:和平队希望从事教育工作的志愿者将环保主题融入教学活动中。这样的主题在当下看来很寻常,但在当年,则显得突兀。那是一个刚刚在市场经济加速飞奔的年份,人们更热衷谈论致富的技巧等实用话题,而环保,没人真的在乎。

当何伟的一个同伴“审慎”地组织了一场题为“乱丢垃圾是好还是坏”的辩论时,一下子全班分成两派,一部分学生群情激奋地说,很多中国人从事的职业就是捡拾垃圾,如果没有了垃圾,他们肯定会失业。

多年后,何伟依旧很感慨,他觉得这样的经历会改变一个人,“只是改变的结果不一定符合你的预期”。对死硬的理想主义者而言,这样的工作真是糟糕透顶,他们大多干到最后便沮丧不已。实用主义者可以坚持到最后,明智的人还给自己的每一天都确定了细小的目标:“学一个中文词组,或者教会求知若渴的学生一首诗歌。”长远的目标统统被抛到了一边。而何伟似乎不属于这两者。

在涪陵,“何伟”真正诞生了。当地人帮他取了这个中文名,“何”是涪陵大姓,而“伟”则被他们视为“是个不错的汉字”。何伟很乐意这样能更拉近与当地人的关系,他知道中国有句古话“入乡随俗”。在涪陵两年,何伟完成了《江城》。

资深媒体人陆晖受邀参加了前不久有关《奇石》的一场新书研讨会,他说,可以清晰地感觉到何伟在最开始写《江城》的时候,文本很粗糙,因为他当时作为和平队的队员在涪陵做英文老师,还没有成为职业作家。后来成为《纽约客》驻北京的记者,他明显有一个磨砺的过程,写作越来越纯熟、越来越精致。

2003年何伟以《纽约客》记者的身份,重返涪陵,之后写下《永沉江底》一文,文中恰到好处地呈现出陆晖所言的那份“纯熟”和“精致”。这篇文章看起来像是他久别重逢的私人游记,其实他试图在漫不经心的笔调之后,呈现他对三峡工程与沿岸居民生活关系的思考和观察。这一年6月1日,长江三峡大坝已经合龙,以西400公里以内、海拔135米以下的数千城镇消失在水面以下,数百万人口迁移。

6月8日大雨,傍晚7点零8分,何伟看到一处江边民居的砖头已经被淹没了一半,大人们忙着往上搬家,最小的女孩坐在南瓜地里的桌子边静静抄写着课文:“春雨绵绵下,出门看桃花。”12分钟后,一个年轻人逮了几只从上涨的江水里逃出来的黑蝎子,“平时很难抓到。”年轻人说,这东西有毒,但可以入药。一百元一斤。

|