|

何伟谈“一个美国记者笔下的中国”: 中国读者喜欢我的书,不是因为我写的不一样,而是他们不一样了 何伟谈“一个美国记者笔下的中国”: 中国读者喜欢我的书,不是因为我写的不一样,而是他们不一样了

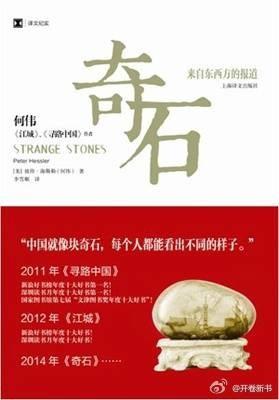

“中国就像块奇石,每个人都能看出不同的样子。”这是何伟新书《奇石》封面上的推荐词。因为《江城》、《甲骨文》、《寻路中国》这三本中国纪实文学三部曲,何伟在中国成为了最有名的美国记者之一。《奇石》一书是他过去关于中国报道的集结。9月7日和8日,何伟在上海举行了新书签售会,并分享他跟中国的故事。

过去三年何伟一直在埃及,但他依然还能说出一口流利的普通话。何伟有着严重的“职业病”,签书的时候最喜欢跟读者聊天,“你为什么叫这个名字啊?”几乎每一个读者,他都要细细地问,本来一个小时的签售延长到了三个小时。何伟说,他还一直对中国保持着好奇,离开是为了找到一个更好的角度写中国,中国也将是他以后书写的主题。“我怕我在中国太舒服的话,什么东西都是比较习惯的,可能不是新鲜的角度。”

【实录】

“中国人不太爱说话,为了得到更多的细节,一个问题我会问五六次”

我写这个作品要特别长时间,不能一次碰到一个人就写他的故事,所以最重要的是需要有耐心。有时候我会问一样的问题五六次,每次的回答,我都会得到其他细节。我研究中国的时候,经常去丽水,那时候我采访一些工厂,去了很多次,每个月去一次,花了两年的时间。每次那个老板问我这篇文章你写完了没有,我都说我没有写完,还在研究,他们可能以为我是最笨的记者。特别是在中国的农村,这个方法很重要,你需要跟别人说话很多次,跟美国人相比,因为中国人说话很少。

如果聊一个比较新鲜的角度,不能在一个地方待得时间太久了。2007年的时候,我们已经在中国待了十多年了,我们也非常高兴,对生活比较满意了,工作也顺利,但我怕我在中国太舒服的话,什么东西都是习惯了,可能找不到新鲜的角度。所以我们离开中国也是这个原因,去埃及也是这个原因。这个对我们的看法影响也特别大,有一些新的东西,再回来中国的时候,会有一个新的看法新的角度。这次我回来中国的目的是,写一些新的东西,写一些新的看法。

我每次回来中国,看到的变化是特别大的。近几年来也是,特别是他们的思想。在过去,大部分人不太习惯反思,我觉得这是自然和正常的,因为他们那时候有很多的变化,很多新的东西他们要习惯,每个人看自己的生活、自己的思想是特别难,那时候是没有时间的。但现在不一样,一些反思的思想比较多。我写这些书的时候,我当然想的大多数是美国人读者,那时候我觉得可能中国的读者不感兴趣。但在中国出版的时候,看这本书的人很多,我很惊讶。有时候他们告诉我,因为你写的东西不一样,其实这个原因不是我,我觉得最重要的原因是这个读者,是他们的思想发生了变化。最重要的是,中国的读者变得比较自信了,他们可以看其他的角度,他们对外国人怎么看中国感兴趣了。

我也碰到很多人,他们对这种非虚构写作感兴趣,我最大的希望是以后有很多中国的作家写(非虚构写作),我也可以写,但中国人可以写更深的,因为是他的母语,认识会更多。

【对话】

“现在我想写在埃及的中国人,他们的视角会很有意思”

问:把一个文章写得既简单又有趣是挺难的,你是怎么做到的?

何伟:可以向海明威学习。在美国,把东西写得简单是一个传统,我的老师他也是这样。我觉得我运气好,我大学的时候没有学过新闻,我学的是文学。采访这些都是跟我的父亲学的。我大学的时候读了很多的小说,这是最重要的。20多岁的时候,我经常看海明威,对我的影响挺大。

问:美国的读者是更对中国感兴趣还是对埃及更感兴趣?

何伟:我觉得他们当然是对中国感兴趣比较多,现在来中国旅游也很多的,学习汉语也特别多,包括初中的学生,我小的时候没有学生学过汉语,现在在美国汉语都特别重要。其实,我们以后也会回来中国,我们一直有这个打算。在中国,1996年到2007年是特别有意思的时间,我写了三本书,当然以后还有很多事情,我也有这个打算,中国还是(我书写)最重要的故事。

问:你用了一个中国人不太常用的视角写故事,有很多事情我们习以为常了,但你写出来却觉得很不一样。请问一下,你是如何保持这种新鲜感的,你是觉得中国发生的事情都很奇怪吗?

何伟:不是这样,我不会想什么东西在中国是比较奇怪的,应该说最好的角度是,没有什么东西是不奇怪的。如果我去美国,我也觉得很多东西是奇怪的,比如说我们回去美国,离开中国之后,去了一个特别小的地方,他们那里的人口只有几百人。我告诉他们,我在中国待了十多年,他们都会问“你当过兵吗?”他们觉得在外国待这么久应该是当兵的,这是美国传统思维,但我觉得很奇怪。我觉得现在,我看什么地方都有这样的看法,埃及也是这样,我看很多东西都是新的。

|