|

不朽 不朽

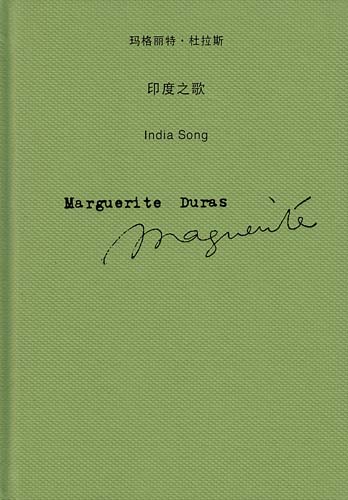

1950年,《抵挡太平洋的堤坝》和龚古尔奖失之交臂;1961年,《长别离》获戛纳电影节金棕榈奖;1964年,《劳儿之劫》出版,拉康撰文“向玛格丽特·杜拉斯致敬”;1974年,《印度之歌》获戛纳电影节艺术和实验电影奖;1984年,《情人》荣膺龚古尔奖;1992年,让-雅克·阿诺执导的同名电影海报贴得满大街满世界都是,梁家辉和珍·玛琪演绎的情爱在欲望都市泛滥成灾,杜拉斯终于成了一个“通俗作家”……

盖棺论定,死亡会加快时间的筛选,要么被读者淡忘,要么成为一种共同的文学记忆得以流传。2006年,杜拉斯辞世十周年之际,我们已经有种强烈的感受:杜拉斯的作品正在被经典化。那一年,《音乐》、《痛苦》、《广场》、《死亡的疾病》、《夏雨》、《广岛之恋》被再次改编搬上舞台,巴黎的影像广角(Forum des images)举办了杜拉斯电影回顾展,法国国家图书馆举办了她的手稿展和系列讲座,冈城的现代出版档案馆推出“关于爱”的展览,特鲁维尔的黑岩旅店举办一年一度的“杜拉斯日”……与此同时,法国各大报刊杂志如《欧罗巴》、《文学杂志》、《读书》、《新观察家》、《观点》、《解放报》、《世界报》、《费加罗报》等,也纷纷推出纪念专号或刊登大篇幅的纪念文章。而随着2011年杜拉斯作品全集一二卷在“七星书库”出版,三四卷2014年面世,杜拉斯已然是端坐文学先贤祠的标准姿态:不朽。

写一辈子

她说:“写作如风,赤条条来,就是墨,就是写,和其他任何进入生活的东西都不一样,它就是生活,只是生活,别无其他。”的确,从某种意义上说,杜拉斯体是一种自传体,不论小说、散文、戏剧,还是电影,“主题永远是我”,她写下了自己整个的人生。“我这么做就像一个傻瓜。这样也不错。我从来没有自命不凡。写一辈子,在写作中学会写作。写作不会拯救。这就是一切。”

虽然写作不会拯救,但写作可以是抵抗死亡的理由,填满了那些庸常、荒疏、乏味、琐碎的日子,给存在一抹近似神话的迷离色彩,让人心向往之。杜拉斯喜欢打乱所有线索,模糊真实和虚构的界线,很多的重复,但每次出现都有一个变调,说到底,最后连她自己也不记得原来的key了。1995年7月31日,她曾大声地问最后的情人扬·安德烈亚:“谁知道我的真相?如果你知道,那就告诉我。”

魔力

她有自己的风格,杜拉斯的小音乐有一种咒语般的魔力,那些女人的名字,那些东方的地名,似乎只要一经她叫出口,一切就都中了魔,仿佛睡美人的城堡和森林。用那些“被解构、被挖空、深入骨髓的句子”,从欲望、激情、孤独、绝望中勾勒出一个“特殊的领地,杜拉斯的领地”。她有她的幽默,黑色的、固执的,在《广岛之恋》中有一句经典台词:“你害了我,你对我真好。”还有一段对话,日本男人说:“在广岛,你什么都没看见。没看见。”法国女人回答:“我什么都看见了。看见了。”在杜拉斯的作品里,“看”是一个出现频次很高的动词,更像是一个隐喻。很容易让人联想到伊甸园的故事:

耶和华神所造的,惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说,神岂是真说,不许你们吃园中所有树上的果子么?女人对蛇说,园中树上的果子,我们可以吃,惟有园当中那棵树上的果子,神曾说,你们不可吃,也不可摸,免得你们死。蛇对女人说,你们不一定死,因为神知道,你们吃的日子眼睛就明亮了,你们便如神能知道善恶。于是女人见那棵树的果子好作食物,也悦人的眼目,且是可喜爱的,能使人有智慧,就摘下果子来吃了。又给她丈夫,她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了,才知道自己是赤身露体,便拿无花果树的叶子,为自己编作裙子。

这是《圣经》对人之初的描述,承载了人类所有痛苦的原罪来自人类对“看”--认知的渴望,渴望获得和神一样的智慧。眼睛睁开了,在那一刻亚当和夏娃看到了,知道了世界的善恶、自身的善恶,于是人类的历史开始了。但杜拉斯又说:睁着眼睛也会迷失,女乞丐迷了路,劳儿迷了心,而我们,在更深人去的寂静里,我们在迷恋什么,在失去什么?

某种契合

虽说阅读和研究杜拉斯已经快20年,我却一直不肯承认杜拉斯是我最喜欢的法国作家,哪怕只是之一。我给自己找了很多借口:她太自恋,太招摇,太自以为是,文字不是太温吞就是太凌厉……但这些年下来,慢慢慢慢她占据了我书房整整三排书架,以后想必还会更多。我之前做过的江苏省和教育部社科项目是关于她,拖拉着像黄梅雨天没完没了的国家社科“青年项目”还是关于她,虽然我早已感觉自己不再年轻,眼睁睁看着时间的马蹄踏过头顶,一地的晚春残花……

我想我只是嘴硬。

有些人、有些事、有些书这辈子注定躲不掉,就算你故意扯了个谎,拐了个弯,绕了个远,它还会在某年某月的某一天,冷不丁从某个小巷子或记忆的闸门里闯出来,和你撞个满怀。就像一则波斯古国的寓言故事:

|