|

今年是玛格丽特·杜拉斯诞辰100周年。11月27-30日,由华东师范大学主办、南京大学、国际杜拉斯学会和上海译文出版社协办的“杜拉斯神话:跨越时空的百年”国际学术研讨会在华东师范大学举行。杜拉斯的译者之一徐和瑾认为,杜拉斯和今年诺贝尔文学奖得主莫迪亚诺有不少相像之处,而另外一名译者黄荭认为,国内很多读者对杜拉斯的印象一直停留在让-雅克·阿诺导演的《情人》这部电影上,“看杜拉斯的眼光非常狭隘”。 今年是玛格丽特·杜拉斯诞辰100周年。11月27-30日,由华东师范大学主办、南京大学、国际杜拉斯学会和上海译文出版社协办的“杜拉斯神话:跨越时空的百年”国际学术研讨会在华东师范大学举行。杜拉斯的译者之一徐和瑾认为,杜拉斯和今年诺贝尔文学奖得主莫迪亚诺有不少相像之处,而另外一名译者黄荭认为,国内很多读者对杜拉斯的印象一直停留在让-雅克·阿诺导演的《情人》这部电影上,“看杜拉斯的眼光非常狭隘”。

在“杜拉斯神话:跨越时空的百年”国际学术研讨会上,国际杜拉斯学会的副会长Catherine Rogers女士和杜拉斯学会副会长Jo lle Pag s-Pindon女士分别以杜拉斯在法国当代女作家中的继承以及杜拉斯文学与电影中的空间为主题作了发言。研讨会还邀请到杜拉斯作品的知名译者马振骋和徐和瑾两位先生,他们与与会者分享了翻译杜拉斯作品过程中的点滴与心得。

除了翻译杜拉斯之外,徐和瑾还曾翻译了今年诺贝尔文学奖得主莫迪亚诺的作品,他在研讨会上将这两位法国作家进行了比较,他说,杜拉斯跟莫迪亚诺其实有不少相像之处,“杜拉斯小说的篇幅跟莫迪亚诺相差无几。她跟莫迪亚诺一样,喜欢重复一个主题。她也经常在作品中提到第二次世界大战。另外,两人的作品中都有童年、回忆和遗忘的题材。”马振骋尽管是国内最早翻译杜拉斯的译者,但他依然表示,杜拉斯并非是他喜爱的作家。

南京大学法语系教授黄荭也是国内翻译杜拉斯的主要译者,但她认为,对于杜拉斯,国内读者和作家均有误读,而媒体对杜拉斯的总体印象还是肤浅的,“跳不出白人小女孩十五岁半的 爱情 ,把杜拉斯一生的创作跟《情人》画上等号显然是过于天真和轻率了。”

尽管杜拉斯是中国知名度最高的法国作家,但黄荭认为,国内很多读者(人人都谈杜拉斯,但未必人人都读过杜拉斯,很多人对杜拉斯的印象一直停留在让-雅克·阿诺导演的《情人》这部电影上)看杜拉斯的眼光非常狭隘。杜拉斯的译者袁筱一曾说过:“千万不要以为杜拉斯是个小女人。我想,这是在众多的读解中,我最不喜欢的一种误读。杜拉斯从来不是小女人,尽管出于误解(当然是她自己的错),出于她对自己生命的难以把握,她影响的是一代所谓私人写作的小女人作家——至少在中国如此。”

在研讨会上,黄荭认为,杜拉斯不仅在写作上有追求,在政治上也有追求,“作为法国知识界介入政治社会生活的积极分子,杜拉斯参加过抵抗运动、加入过法国共产党,游过行、卖过报、发过革命传单;作为文艺多面手,她既是作家,也是戏剧家、导演和专栏记者;作为热爱生活的模范,她热情好客,能做一手好菜,把家里打理得妥妥帖帖,花草照料得停停当当,就连被她插在各种瓶子里的干花都有一种颓废的物哀之美。她有过情人,甚至太多,喜欢年轻的身体,但她在每一份爱里都倾注了真情,而爱也滋养了她的生命和写作。”

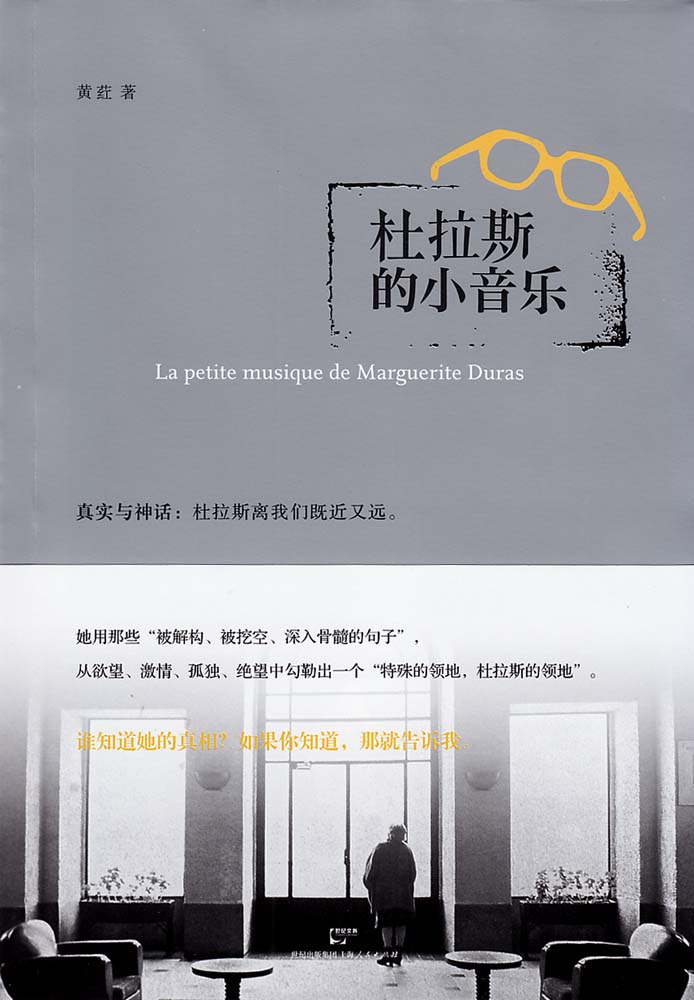

“杜拉斯神话:跨越时空的百年”研讨会举办之时,黄荭的一本关于杜拉斯的作品《杜拉斯的小音乐》也在11月30日举行了发布分享会。在分享会上,袁筱一介绍了30年间中国曾发生的四次杜拉斯阅读热,第一次从王道乾先生首次翻译杜拉斯作品开始,然后随着《情人》获得龚古尔奖,国内同时冒出六七个版本的中文版《情人》;第二次是1996年杜拉斯去世之后,从1999年开始一批杜拉斯作品和传记开始在国内出版;第三次是2006年杜拉斯逝世十周年的时候,上海和南京两地召开了杜拉斯国际研讨会;而第四次就是此次杜拉斯百年诞辰。

袁筱一在分享会上认为,杜拉斯是可以被模仿的作家,很容易影响她人,“我们阅读她当然跟她的传奇相关,但我想更重要的是,她触动了和我们相关的东西,比如痛苦和绝望,以及快乐。”

黄荭列举了那些受到杜拉斯影响的中国作家比如王小波、林白、赵玫、棉棉或卫慧,其中林白在写作风格上最接近于她,而说自己多么迷恋杜拉斯的是虹影,她的《饥饿的女儿》多少与《抵挡太平洋的堤坝》和《情人》有共通的地方。但是当黄荭向在场听众提问,有多少人看过杜拉斯5部以上作品时,只有一位听众举起了手。大部分读者只看过《情人》,有人甚至只是看过电影版《情人》。所以在她看来,尽管译者做了很多事情,把大部分杜拉斯作品翻译成中文,“但杜拉斯热还是比较表面和肤浅的。”

|