|

我至少有十年没读杜拉斯的书。 我至少有十年没读杜拉斯的书。

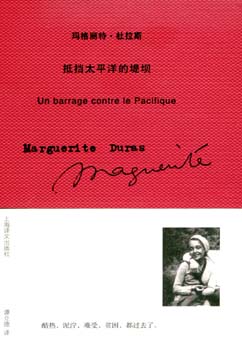

那天,为了这次约稿,我在书架上翻找半天。我很快找到“伽利玛口袋丛书”系列的《写作》、《抵挡太平洋的堤坝》、《街心花园》、《塔尔奎尼亚的小马》,等等,多数是在巴黎拉丁区的旧书店里几欧元买回的旧书。扉页当心地记下购书时间,2002年9月,2003年8月……但我怎么也找不到《情人》。

过了很久,我才想起,《情人》是没有简装本的。依据杜拉斯本人的意愿,只出过子夜出版社的版本。那套丛书的封面有一种简单而权威的美,素白的底,书名用蓝字。我找到了同一丛书里的好几本,比如贝克特的《等待戈多》,1952年版,素白的封面沉淀成耐看的暗黄色调。但我怎么也找不到《情人》。

在翻遍书架的那几个小时里,各种消失在我记忆深处的细节,如积聚在长久没有触碰的那些书上的尘灰,在我眼前悄然飞扬起。

我首先想起那个孤零零站在甲板上的少女,带着一顶古怪的男人的帽子,臂肘支在船舷上。在前一个画面里,她还在西贡的渡船上。湄公河上雾蒙蒙的阳光,泥泞的河水闪着耀人眼的光。河两岸,周围的喧哗,少女的身影,全隐没在那闪光里。后一个画面转到回法国的邮船。她在甲板上的长椅里睡了一觉,醒来只见汪洋无边的公海,陆地是望也望不到了。她哭了。

这两个画面重叠在一起,在我模糊的记忆里,起初几乎没有差别。仿佛是同一个画面,仿佛少女是同一个少女。她“才十五岁半,胸部平得和小孩一样,涂着口红和脂粉”。但渐渐的,我记起了在这两个画面之间隔着无边的距离,无法逾越,记起了发生在这两个画面之间的那些事。它们被反复地记录。文字。电影。杜拉斯如有强迫症似的,在无数个版本的自传性作品里,反复记录那些生离死别,反复记录一个少女在瞬息之间被摧毁容颜的事实。

与此同时,我还记起了阅读杜拉斯的那些日子里的我自己。一个在外乡求学的孩子,在陌生的世界寻求实在的生存感,仿佛也乘坐一艘远行的船,原乡渐行渐远,而对岸还看不到。那些日子,阅读杜拉斯的简单的法语句子,简单到极致,简单到挑战法语写作传统,我确实从中感到难以言说的震撼和力量。无论是那个在法属印度支那殖民地的异邦长大的贫穷的白人少女,还是那个回到法国反复谈论从前和从前的自己的作家,我确实从她们的错位挣扎的生存感里获得了共鸣。

然后,在接下来的十年间,辗转迁徙,生存的感觉始终脆弱,杜拉斯却彻底消失在我的生活中。2006年是作家去世十周年,国内外学界掀起新一轮“杜拉斯热”。我认识多年的好朋友们从世界各地赶赴日本,参加杜拉斯学会主办的研讨会。作家出版社和译文出版社纷纷推出新作品集。我买了王道乾先生的《情人》旧译本,新版装帧很精致。十年间,这大约是唯一的交集。

她付出毕生努力,用第三人称谈论自己,建构一个杜拉斯传奇。特别在生命的最后20年,《情人》获得巨大成功以后,她不停地谈论那个叫作杜拉斯的人。批评她的人,批评最多的莫过于此。那个不得不回去读自己从前写的作品的作家。那些“洋洋自得的圣徒传记式作品”(语出杜拉斯的传记作者阿莱德尔)。那种从字里行间扑面而来的吞噬自己的爱。那样无法自拔的水仙花少年般的自恋。1992年,她不满意让-雅克·阿诺导演的《情人》,赶在电影发行前出版新书《中国北方的情人》,分解镜头一般,把故事重新又说了一遍。她不能忍受第二个人书写杜拉斯。

看见是挥之不去的主题,和谈论自己一样强迫着她。归根到底,看见和谈论自己是一回事。《情人》里的少女想必也有古怪的眼神,没有人能捕捉的目光,虹一般却褪色的眼睛,和《劳儿之劫》中的劳儿一样,和杜拉斯所有小说里的人物一样。这样的眼睛却经常是没有能力看的,经常不得不闭上。在与情人最后离别的那天,她在人海中不朝他看一眼,她闭了眼睛,睁开眼时,他已不在那儿,他也不在别处,他走了。

没有能力在当下看见的人物。没有能力在当下直面的存在感。在杜拉斯那些才华横溢的电影里,这被处理成摇曳不休的黑暗镜头,黑夜的黑,闭上眼睛的黑,蛮横无遮拦的黑。仿佛要走过这如死的黑暗地带,才有重生,才能真正的看见。好比汪洋大海中,直等到看不见陆地,人们才会长久站在甲板上,痴痴望着再也望不见的风景。

少女孤零零站在甲板上。在前一个画面里,她还在西贡的渡船上,还没有遇见她的中国情人,后一个画面转到回法国的邮轮,她已然结束15岁半的初恋。发生在这两个画面之间的没有别的,就是一个黑暗镜头,她闭了眼睛,不去看那最后一眼,睁开眼时,他不在了,而她不复原来的少女。她成了作家,成了老去的杜拉斯。

|