|

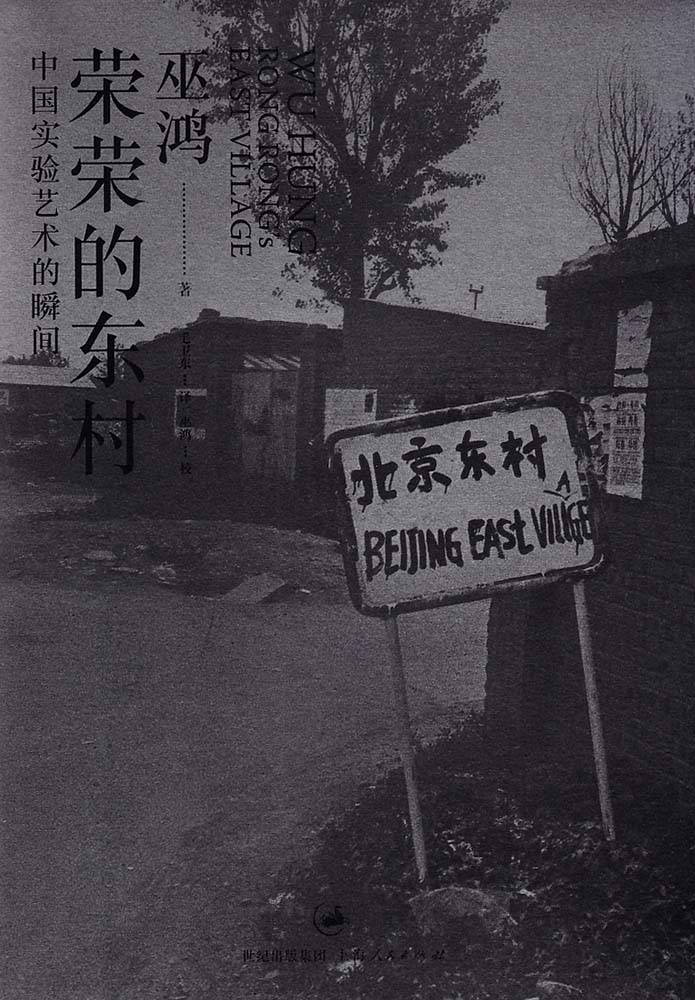

北京的东三环和东四环之间,曾经有一座名叫大山庄的破旧村子。它还有另外一个名字:“东村”。在非官方历史也就是中国当代实验艺术的历史中,这个村庄声名远扬。1990年代,一群挣扎在贫困线上的艺术家和音乐人,把这个破败的村庄当作了自己的家园。这些至今活跃在中国乃至国际艺术界的名字是:张洹、左小祖咒、段英梅、马六明、荣荣……这些人组成了一个前卫艺术的核心群体——“东村艺术家”—并创作出一系列以行为艺术和摄影为形式的具有高度挑战性的艺术作品如《为鱼塘增高水位》《12平方米》《原音》。在《荣荣的东村》一书中,作者巫鸿以摄影家荣荣的镜头、日记与书信展示了往日的东村。荣荣既是东村艺术家居民的影像记录者,也通过文字对这些实验艺术活动的背景与参与艺术家的心理进行了原生态的还原。 北京的东三环和东四环之间,曾经有一座名叫大山庄的破旧村子。它还有另外一个名字:“东村”。在非官方历史也就是中国当代实验艺术的历史中,这个村庄声名远扬。1990年代,一群挣扎在贫困线上的艺术家和音乐人,把这个破败的村庄当作了自己的家园。这些至今活跃在中国乃至国际艺术界的名字是:张洹、左小祖咒、段英梅、马六明、荣荣……这些人组成了一个前卫艺术的核心群体——“东村艺术家”—并创作出一系列以行为艺术和摄影为形式的具有高度挑战性的艺术作品如《为鱼塘增高水位》《12平方米》《原音》。在《荣荣的东村》一书中,作者巫鸿以摄影家荣荣的镜头、日记与书信展示了往日的东村。荣荣既是东村艺术家居民的影像记录者,也通过文字对这些实验艺术活动的背景与参与艺术家的心理进行了原生态的还原。

2014年3月的某一天,我来到积水潭边—中国孔子学院总部的“字里行间”书店就在这里。这是个半地下的书店,店面临马路的墙上挖了几个低矮的窗,斜透着光,活像小阁楼。活动区避光,正好借着喝café的名义自然幽暗。

我来,是为了参加美国芝加哥大学教授巫鸿新书《荣荣的东村》发布会。作为一个局外人,一到现场,我就几乎是茫然地陷入了对当代艺术有着热切关怀的人群之中。被塞了一本灰色封面、触感粗涩的《荣荣的东村》后,出版社的姑娘低声招呼,待会儿需要群访吗?我更茫然了:我还没看过书啊。后来我干脆大方地坐在媒体专区,看身边的男性记者奋笔疾书,他用一本印着《中国科技报》字样的笔记本。

书看得倒快,因为三分之二是照片。巫鸿以荣荣镜头下的东村作为特定视角,串联起其《东村》系列的3组摄影作品:1993—1994年原生态环境中的东村艺术家及其艺术创作;东村艺术家群体被迫解散后,1994—1998年继续的行为艺术项目;荣荣从《东村》到以后日子里的自摄像。

活动现场,一张黑白的、给人灼伤刺痛感的照片成为放映背景,这是张洹的作品《十二平米》。活动现场的主角有四个:责编张铎,主角荣荣(卢志荣,1993年搬至北京郊区的东村,开始对东村的年轻前卫艺术家进行长期拍摄,曾创办《新摄影》杂志及三影堂摄影艺术中心),译者毛卫东(三影堂摄影艺术中心艺术总监,译有《占卜者之屋》等,现主编“影像文丛”丛书),策展人董冰峰(策展人,制作人,曾为广东美术馆和尤伦斯当代艺术中心策展人,伊比利亚当代艺术中心副馆长,栗宪庭电影基金艺术总监)。四人安静落座,唯独作者巫鸿并未到场。

厕所文化

“到798,随便拉一个人也会知道,张洹是身上绑着肉头顶悬着苍蝇的艺术家。”担任多本巫鸿艺术史作品编辑的张铎,对着由荣荣拍摄于东村某个厕所中的《十二平米》说起了开场白。

1993年前后,荣荣、左小祖咒、张洹、马六明、段英梅等一帮二十多岁的年轻人偶然相聚,互相激发,仿照纽约东村—同时为了与北京圆明园的“西村”呼应—组成了北京“东村”艺术家群体,创造了一系列中国当代艺术的经典作品。

张铎长着一张我特别熟悉的脸,那是在文科院系走一走就会碰见的面孔:戴着金丝眼镜,略胖,说话用语均层次丰富。张铎前面的铭牌是主持人,没有像其他三位一样写上名字,自我介绍时他说“我是责编”。责编张铎加重语气,“对于当代史熟悉的人们来说,一定会知道《十二平米》是已被典型化、广泛引用的作品。”可能因为作者的缺席,张铎谈论书中照片的语气不像是编书的人,更像是讲述自己一般,对该书本有一种天然的归属权或是生产意识。

忽略张铎话里明显的“排除异己”的自豪感,从《十二平米》说起,张铎认为现在人们好奇的目光也许应该从关注那个时代的艺术精神转向对当时照片拍摄环境的关心,谈话焦点自然就落在了为什么拍厕所和苍蝇,以及谁在拍腐肉和身体上了。张铎把问题推给了荣荣。

荣荣,本书的主角,站在镜头后面拍摄的人,现在已不再是当年给妹妹一封封地写信呼唤着“妹妹我们怎么办”的青年了。当年,这位福建农村青年带着一台新买的相机闯荡北京,在不到一年的时间里,搬了六七次家,几乎花光了所有积蓄。终于在1993年的2月28日,和初次来北京的妹妹搬进了东村新家,一间四合院的偏房,月租80元。1993年3月1日,荣荣在日记中写道:“晚上我骑车回家,路上灯光越来越稀少,不时还有狗叫声,我心里一阵害怕,我这是在北京吗?刚才三环路上灯光一片辉煌,转眼就没有了。”在东村住了5个月后,荣荣在段英梅的介绍下,拍摄了左小祖咒,并渐渐认识了村中的其他艺术家,进而形成了系统记录村中艺术家的想法。他在日记中写道:“我想拍我们,拍我们在这里的生活,所有‘流浪’的人。”

|