|

东村只是他们漫长漂泊生涯里无数个落脚地中的一个。这些没有工作、没有收入的年轻人靠亲戚的接济和打零工度日,却从不放弃自己对于艺术的坚持。 东村只是他们漫长漂泊生涯里无数个落脚地中的一个。这些没有工作、没有收入的年轻人靠亲戚的接济和打零工度日,却从不放弃自己对于艺术的坚持。

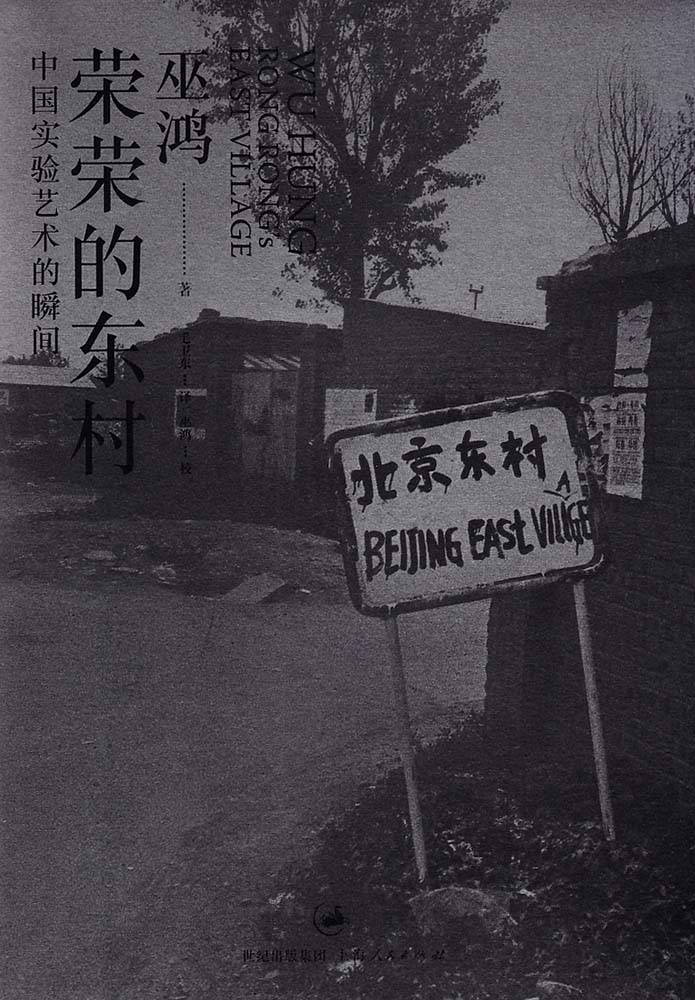

提起世界上著名的艺术家聚集地,我们首先想到的是纽约的格林尼治村和巴黎的左岸。事实上,早在上世纪90年代,北京就有过类似的村落,比如宋庄和东村。在《荣荣的东村:中国实验艺术的瞬间 》一书中,艺术史家巫鸿以摄影家荣荣的镜头、日记与书信为蓝本,为我们展现出上世纪90年代东村艺术家群体创作与生活的故事。

在当时人们的记忆里,东村并不如我们想象的那样充满艺术气息。那时的东村只是京郊数以千计的小村庄中的一个,“偏僻冷漠更无人过问艺术”,并不具有鲜明的辨识度。与大多数城郊接合部一样,这里聚集着盲流和拾荒者,以“脏、乱、差”著称,污水横流、垃圾遍地,“人们无目的地张望着,脸上挂着愚昧的空虚神情”。东村之所以能成为后来艺术维度上的东村,不是因为其环境发生了颠覆性的变化,而是与生活在此地的数量众多的前卫艺术家们密不可分。

自上世纪90年代初期起,一大批拥有专业背景的实验艺术家,如行为艺术家张洹、马六明,摇滚音乐人左小祖咒等,宁愿放弃让人艳羡的“铁饭碗”,自愿加入“北漂”的行列,当上了游离于体制以外自由的艺术创作者。东村只是他们漫长漂泊生涯里无数个落脚地中的一个。这些没有工作、没有收入的年轻人靠亲戚的接济和打零工度日,却从不放弃对于艺术的坚持。在与生存较劲的同时,他们创作了许多惊世骇俗的作品,更保有了难得的自由与活力,从而使东村在短短几年时间里,成为当时北京乃至全国最有活力、最有个性的艺术空间之一。

因为廉价的房租,误打误撞搬进东村的“北漂”文艺青年荣荣,被这里的艺术家们独特的气质所吸引,拿起手中的相机,以照片记录下他们的生活,也记录下他们的创作,于是,就有了今天的《荣荣的东村:中国实验艺术的瞬间 》。在荣荣的镜头下,这些自比为“堕落天使”的年轻人第一次感受到了无条件的关注和“毫不犹豫的承认”。无论是静态的肖像,还是瞬间的抓拍,荣荣都以专注的目光凝视着他们,试图与他们融为一体。我们知道,艺术的影响是双向的、互动的。在旁观艺术家生活的过程中,荣荣也在潜移默化中被他们独特的艺术创作观所左右、影响。从最初的好奇,被允许进入艺术家们的创作到后来的主动参与,荣荣的角色由一个“睁着大大眼睛”的观众逐渐演变为频频接触、主动与之互动的参与者。因此,在写《荣荣的东村:中国实验艺术的瞬间 》的同时,巫鸿也记录下这种双重的艺术创作模式:张洹、马六明等人的观念艺术是一种创作,荣荣的拍摄行为也可以看作是另一种创作——前者是有形的艺术行为,后者是无形的艺术行为,两种行为、两种艺术,彼此相辅相成,共同构建出艺术视域里的东村图景。

张洹等人的作品虽然极富张力,给人以极端的视觉冲击力,但他们关注的仍然是人,或者说是他们自己。因为缺乏共同的主题,这一系列以个人为核心的创作终究是支离破碎的,整体上既缺乏统一的风格,内容上也南辕北辙、相去甚远。而在荣荣的摄影艺术创作过程中,他始终有意无意地将“东村”作为一个整体来看待。在《荣荣的东村》里,可以见到他独到的创作思路。这种思路使其摄影无论是角度、构图,或是取景,都与通常的商业摄影有着本质上的不同。因而,他的摄影作品与上述行为艺术一起构成了艺术层面的东村,使这个现实里脏乱不堪的乡村,散发出不曾有过的艺术光芒。

2003年,荣荣再次回到东村,此时的东村已在市政改造的进程中变为一片废墟,曾经的艺术家们也早已四散。所幸,记忆不会被轻易抹去,作品仍是永恒的存在。《荣荣的东村:中国实验艺术的瞬间 》记录下的正是这样一种已被掩埋的记忆。跟随荣荣的作品,我们目睹了东村的诞生,见证了东村的兴盛,乃至最后的消亡,同时也看到了那个特定历史时代里艺术家的生存状态:他们内心的困惑、焦灼和不安,以及他们留给后世的思考。

|