|

自从10月10日诺贝尔文学奖公布,获奖者爱丽斯·门罗作品首个中译本《逃离》的译者李文俊家的电话就没消停过。这对于生于1930年、已83岁高龄的老人来说,确实是辛苦。10月15日下午2点,抱着歉意笔者拨通李文俊家的电话。老人显示出年长者的宽容和大度,面对笔者的致歉,说:“今天还好了。10号接电话,累得说不动,饭都顾不上吃。但是没办法,记者们要完成工作啊。”李文俊老先生,不是因门罗才成名的。凡喜欢过外国文学的人都知道他,他是福克纳、塞林格、麦卡勒斯和卡夫卡的译者,他译的书影响过一代代的作家和读者。余华、莫言、苏童都满怀眷恋地回忆过当初读到他的中译本时的震动。1992年起,他开始享受国务院政府特殊津贴。2011年,中国翻译协会授予他“翻译文化终身成就奖”。 自从10月10日诺贝尔文学奖公布,获奖者爱丽斯·门罗作品首个中译本《逃离》的译者李文俊家的电话就没消停过。这对于生于1930年、已83岁高龄的老人来说,确实是辛苦。10月15日下午2点,抱着歉意笔者拨通李文俊家的电话。老人显示出年长者的宽容和大度,面对笔者的致歉,说:“今天还好了。10号接电话,累得说不动,饭都顾不上吃。但是没办法,记者们要完成工作啊。”李文俊老先生,不是因门罗才成名的。凡喜欢过外国文学的人都知道他,他是福克纳、塞林格、麦卡勒斯和卡夫卡的译者,他译的书影响过一代代的作家和读者。余华、莫言、苏童都满怀眷恋地回忆过当初读到他的中译本时的震动。1992年起,他开始享受国务院政府特殊津贴。2011年,中国翻译协会授予他“翻译文化终身成就奖”。

在北京工作的上海人

Q:您是上海人,什么时候去北京工作的?多久没回来了?

A:有五六年没回去了。自从1952年,我从复旦大学新闻系毕业,就到北京,进入中宣部办的干训班,之后被分配到《人民文学》编辑部。后来去《译文》杂志(鲁迅1930年代创办,《世界文学》前身)。从那时起,我就开始了在《世界文学》的人生,工作到退休。算起来,从事外国文学编辑与翻译有60余年。

Q:您毕业于复旦大学新闻系,怎么从事翻译工作了?

A:小时父亲在洋行工作,母亲中学时也学过英文。所以,我英文基础很好,中学时代,我译过一些好莱坞明星的讯息,如“凯瑟琳·赫本的三围”,投给当时的《大晚报》。1948年,我考入复旦大学新闻系,偶然的机会,和同学一起翻译了美国作家霍华德·法斯特(Howard Fast)的两部著作:《最后的边疆》和《没有被征服的》。这是我翻译生涯的开端。同时,我发现新闻道路不好走且不适合自己,便“转行”了。

自己的劳作没有被浪费

Q:门罗这次获奖您也很开心吧?您觉得她获奖的原因是什么?

A:是啊,听到她得奖我很愉快,觉得自己的劳作没有被浪费。对于门罗获奖我并不意外,她已经成为现今英语世界里唯一专门写中短篇小说的女作家,她在英美早已获得多个重量级的文学奖项,有人将她称为“西方的契诃夫”,文学生命将延续得比她大多数的同时代人都长。

Q:在您眼中门罗是一个什么样的人,作品有什么特点?

A:她是一个非常普通的妇女,走在街上看上去很平常,大学毕业后没有更高的学位,嫁人之后在加拿大开了个书店。门罗是她第一任丈夫的姓氏,她再婚之后并没有改变这个姓氏。

她的小说很有看头,反映的内容都是小地方普通人特别是女性的隐含悲剧命运的平凡生活。可以说是从日常生活中看到动人心弦的东西,说是含笑的泪也好,含泪的笑也好,记得最深的就是,叙述悲惨的故事,她总是不动声色,看似平静,仔细体会很是心酸。所以说,门罗的小说很有嚼头,里面有许多内在的哲理,值得玩味,语言看似平实,但是平实中很有道理,能够抓住人性的很多方面。

Q:翻译这本书的时候吃力么?

A:相比翻译福克纳的作品,门罗的东西好译多了,她的故事比较完整,不怪异,作品里面的语言也都是普通人的语言,并不深奥,我需要把握的是怎么把语气按中国读者习惯的方式传达出来。

Q:听说您今年还有一喜,就是5月由漓江出版社出版了《李文俊译文自选集》,是“当代翻译家精品丛书”首批书目之一。里面收有门罗的这本书的篇章么?

A:里面收有我认为她特别有意思、特别好的一篇短篇故事《熊从山那边来》(《The Bear Came Over The Mountain》),曾刊登在《世界文学》2010年的第一期上。写老年痴呆症的。

打了场“一个人的战争”

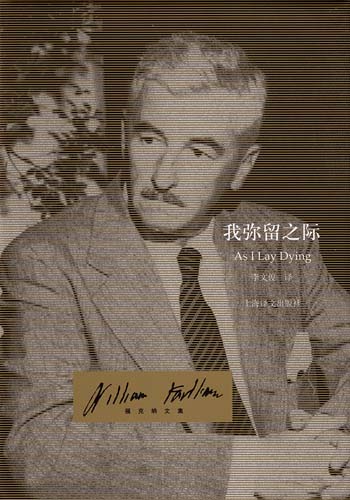

Q:您的翻译生涯,为另一位诺贝尔文学奖获得者福克纳奉献最大。福克纳的作品以艰深著称,您却甘心啃这块“硬骨头”,翻译了其中最艰深的作品《喧哗与骚动》、《押沙龙,押沙龙!》、《我弥留之际》、《去吧,摩西》。

A:我喜欢福克纳的落落寡合,他的矜持、他的孤独礁石般的不理会潮流。在我看来,福克纳的作品深刻、有嚼头,让人回味,如写大家庭没落的悲哀也比表现成功者的发迹或情场得意更具美学价值。

Q:听说,您在翻译《喧哗与骚动》中,曾经写信向钱锺书请教,钱先生说:“福克纳的东西很ennui(烦闷,难缠,指很难译),不过ennui也有它存在的理由,翻译恐怕吃力不讨好,您的勇气和耐心值得上帝保佑。”

A:钱先生说得没错,翻译福克纳作品的最大难题是,将纠结、繁缛、含混不清的原文文体,以简洁、清晰的汉语形态表达时,如何保持原文本的美学价值。

Q:听说您为翻译这部作品,累得发病住院?

|