|

蓝仁哲,1940年7月生,四川省资阳人。1963年毕业于四川外语学院英语系并留校任教,后任四川外语学院院长,2004年被聘为上海外国语大学博士生导师,2010年8月被中国作家协会聘为“第五届鲁迅文学奖”文学翻译初评和终评委员会主任委员。 蓝仁哲,1940年7月生,四川省资阳人。1963年毕业于四川外语学院英语系并留校任教,后任四川外语学院院长,2004年被聘为上海外国语大学博士生导师,2010年8月被中国作家协会聘为“第五届鲁迅文学奖”文学翻译初评和终评委员会主任委员。

蓝仁哲教授在英语专业执教40多年,主要从事英语语言与文学的教学、研究和翻译工作,其主要学术领域包括:加拿大研究、莎士比亚研究、福克纳研究以及易学老庄等,代表译著有《八月之光》、《野棕榈》、《雨王亨德森》等。

著名翻译家、四川外语学院前院长、对国内英美文学教学及人才培养有重要贡献的蓝仁哲教授,于11月11日凌晨5时40分因病医治无效,在第三军医大学新桥医院逝世,享年72岁。

昨天早上9点,石桥铺殡仪馆12号追悼厅内,150余人身穿素服送别蓝教授。

走得太突然,连遗言都没交待

穿着深色外套、身形稍显瘦弱、留着一头短卷发的,是与蓝老同岁的妻子熊渝悌,强忍着心中的悲伤,喃喃自语:“实在是太突然了!”

蓝老一直患有高血压和糖尿病,为此,他买来计步器,每天坚持步行一万步,精神状态一直不错。

今年9月30日,蓝老的体温突然高达40℃以上,持续不退。10月2日,蓝老被送往重医接受住院治疗,在那里的10天时间内,不但没有退烧,连呼吸也逐渐衰竭。“医生的诊断是急性肺炎,属重症。”蓝老的儿子蓝若宇说。

10月中旬,蓝老转院至新桥医院重症医学科,但呼吸衰竭仍然未能控制。11月11日凌晨5点40分,蓝老停止了呼吸和心跳。

“遗憾的是,爸爸临走前,甚至连一句遗言都没来得及交待。”蓝若宇眼眶泛红,声音哽咽。

每天饭后,夫妻牵手漫步校园

蓝仁哲与妻子熊渝悌同为川外校友,熊渝悌学的俄语,蓝仁哲学的英语,比她低一届。后来,在一所中学任教的熊渝悌经同事介绍,结识了留在川外任教的蓝仁哲。

熊渝悌和蓝老做了45年夫妻,除了每天中午、晚上回家吃饭之外,蓝老大多数时间都是待在办公室里。“他把三分之二以上的时间,都用在了工作上,我经常跟他开玩笑说,家里反而像是旅馆,我是长期在盼望、等待中生活。”但这并不影响两人的感情,每天晚饭后,蓝老都会牵着熊渝悌的手,一同步行在川外校园中。

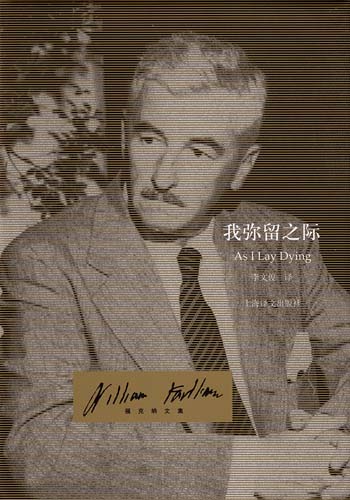

谈起丈夫的成就,熊渝悌很是自豪,“他把英语和文学当成了人生乐趣”。2010年8月,蓝老被中国作协聘为第五届鲁迅文学奖翻译奖初评和终评委员会主任委员。今年6月,受上海译文出版社约稿,蓝老把福克纳的文学作品《我弥留之际》的翻译工作完成。“本来还有一本书要他翻译的,但因糖尿病,右眼视力受到影响,最终放弃了。”

“文学即人学,人学即文学”

曾任川外党委书记的卢开运,与蓝老相识半个多世纪。他说:“蓝老一直孜孜以求,诲人不倦,勇于创新。”

最令卢开运难忘的,是蓝老对川外作出的贡献从1982年开始,很多知识分子前往东南沿海一带寻求发展,可蓝老坚持留在川外。1988年,蓝老担任川外副院长后,陆续引进了12个新专业,川外才逐渐朝着综合应用文科方向发展,改变了以前只是以外国语言文学为主流的教学体系。

昨天前来参加追悼会的,还有许多蓝老的学生。2004年考入川外攻读英美文学硕士的小曾,其导师正是蓝老。他记得,第一堂课,蓝老就告诫所有研究生,“文学即人学,人学即文学”。

“他强调做学问,要诚恳、诚信,踏实、严谨。他让我们吸取积极正面的东西,让自己的生活和周围人的生活都积极向上。”小曾说。

此外,还有很多学生在微博上表达了哀思。网友白萝卜429就提到:他当年讲的莎士比亚威尼斯商人简直是万人空巷啊。

|