|

倘若将今天中国社会的关键词作一排序,相信不少人都会把“改革”一词摆在十分抢眼的位置。 倘若将今天中国社会的关键词作一排序,相信不少人都会把“改革”一词摆在十分抢眼的位置。

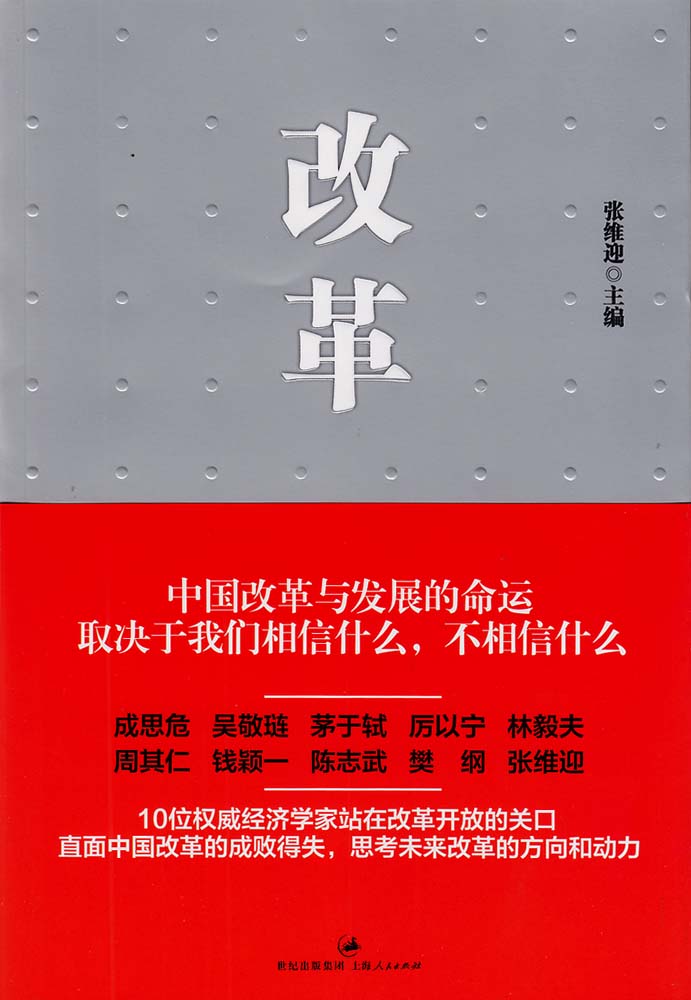

2008年初,由北大光华管理学院举办的新年论坛,邀请了中国经济学界最为公众熟知的一众经济学家,对改革三十年作评价和展望。吴敬琏、茅于轼、厉以宁、陈志武、周其仁、钱颖一、樊纲、林毅夫等学者悉数出席。这场中国经济学界的峰会,高手如云,华山论道。论坛上相关人士的演讲,譬如《改革开放一百六十年》等,被各大媒体转载,着实热闹了一番。

然而,正如《改革》编者张维迎早在五年前就指出的,改革开放之初,有两件事大家没有预料到:一则改革的路途如此漫长,令人始料不及(最初的乐观估计是用5-10年的时间完成改革,最迟不会超过20年);再则经济发展的速度如此之快,同样令当时的人们未曾想见。也许更出人意料的是,如今又是五年过去了,我们仍然看不到改革大致的去路和节点,以至于张教授为新版《改革》所作的序言也变得更为直截了当,标题即是“未来十年是改革的窗口期”。

的确,从宏观层面的数据看,经济增长的指标在过去10年相当坚挺,但这并不能掩盖微观层面的企业经营困难、消费持续疲软等难题;社会维稳费用的持续上涨,也并未能改变社会矛盾日益增多的事实。因此,《改革》这本以五年前的一次论坛为主题的书,在今日依然不失其“魅力”:五年前困扰我们的几乎所有经济问题,迄今依然存在,改革处于停滞状态。

不过,在这本书的主体部分,学者们更多地还是从学术层面去解释改革的来龙去脉和他们各自认定的核心问题。周其仁教授从一个历史的长时段角度来给出分析,认为通常所说改革开放始于1978年的论点,忽视了此前长时间的经验准备,其中最具决定性和启发性意义的是1959—1961年间的大饥荒,以及1962年毗邻香港的广东省宝安县(即今之深圳)“大逃港”事件(也称“大放河口”事件)。以我对历史的一点粗浅了解,这样的视角是十分有价值的。这两个事件,前者一方面以空前惨痛的代价反衬出了“一大二公”模式的虚妄和非人道,另一方面也逼出了允许农民保留少量自留田和家庭副业的政策,让民间在高压的缝隙中保留了星星点点的经济自主权;后一个事件对多年后启动的经济改革则是一个引子,一场提前演出的序幕。事实上,直到1977年,顶着同一个“罗芳村”村名的两边,人均收入居然相差一百倍,着实令人诧异。在生活的经验面前,一切空洞的说教都会自行消隐。中国的改革开放之路,也就以此为“根据地”热热闹闹地启程了。

谈到中国三十余年经济的高速增长,即使是顶尖的经济学家,不少都认为这是“世所罕见”的增长速度。而陈志武教授却有其独特的诠释思路。他认为,中国自改革开放以来的高速增长,一方面是由于改革之初恰好赶上了世界“和平与发展”的大趋势,彼时国际贸易制度的成熟也使中国有可能参与到和平竞争中去;从另一方面看,如果将世界各主要经济体在不同历史时期的经济表现与中国经济在最近三十余年的增长加以对比,所得出的结论很可能是,这样的增长速率并非特例,它曾经在很多国家都呈现过,只不过因其发生在更为遥远的过去而不太为国人所知罢了。这般论述,无疑令人联想到杨小凯教授生前对于百年中国经济史的思考,实在是殊途同归。杨先生所谓的“后发劣势”,正是他和陈志武教授判断中国经济未来堪忧的主要理论依据。不得不承认,自2008年底经济危机发生以来,他们的悲观预言不少都实现了。

当年,年轻的杨曦光(即后来的杨小凯教授)面对风雨如晦的政经局面,就慨然提出过“中国向何处去”的“天问”。40年过去了,横亘在中国经济学家乃至所有国人面前的难题,则是“改革应往何处去,如何去?”“改革是我们唯一的出路”(张维迎语),这条荆棘路是我们无法逃避的。多年之后回首,或许我们会觉得,这部充满智慧的《改革》,就如同荆棘路上的一个小小驿站,让人驻足思考,然后继续在风雨中前行。

|