|

造成改革放缓乃至停滞的原因可能多种多样,比如,改革方向或根本策略中存在某种偏差,因而无法深入推进;又如,改革成效不明显,要用很长的时间才能取得有限效果,而在此之前,人们的耐心已经耗尽;再如,改革刚一开始,就获得了很突出的成果,也因此滋生了停步不前的利益依赖。 造成改革放缓乃至停滞的原因可能多种多样,比如,改革方向或根本策略中存在某种偏差,因而无法深入推进;又如,改革成效不明显,要用很长的时间才能取得有限效果,而在此之前,人们的耐心已经耗尽;再如,改革刚一开始,就获得了很突出的成果,也因此滋生了停步不前的利益依赖。

中国1970年代末发起的改革开放,取得了举世瞩目的发展成就,这项历史选择的正确性显然不存在疑议。国内国外各方面形成的另一项共识在于,支撑中国经济30多年来高速增长的发展模式,很难再长期持续下去,必须作出某种改变,否则可能出现增长动力丧失、贫富差距拉大到危险的地步、生态环境崩溃等危险局面。也正因为此,“继续推进并深化改革(开放)”一类的话,至少没有人公开表示反对。

问题是,“继续推进并深化改革(开放)”这番话,尽管在不同人的嘴里有着字面上的同样表述,但意思存在很大差别。真心想走几十年前那种发展路线的人及其力量,实则微乎其微;许多人并不愿意让市场化改革、法制改革、社会管理改革真正深入下去,而是仅仅在口头上保留改革的提法,维持现有的利益格局——实在未改不可,也希望不要动他们的利益存量,而是在利益增量上做一些缝缝补补的文章。因此,这些人会设法阻挠可能影响到其既得利益的制度改革,夸大改革可能出现的方向偏差和风险。

从这个意义上讲,最近10多年来改革放缓的原因,可与本文开篇提及的第三种因素联系起来:继续改革之难,在于破除利益依赖。鼓呼加速、深化改革,也需要从浅层次的强调改革共识基础上予以深化,论证为什么不能只做修修补补的局部改革,为什么不到位不深入的改革会错失未来相当长时期的发展机遇,为什么表面化的改革将危及现有的利益依赖。

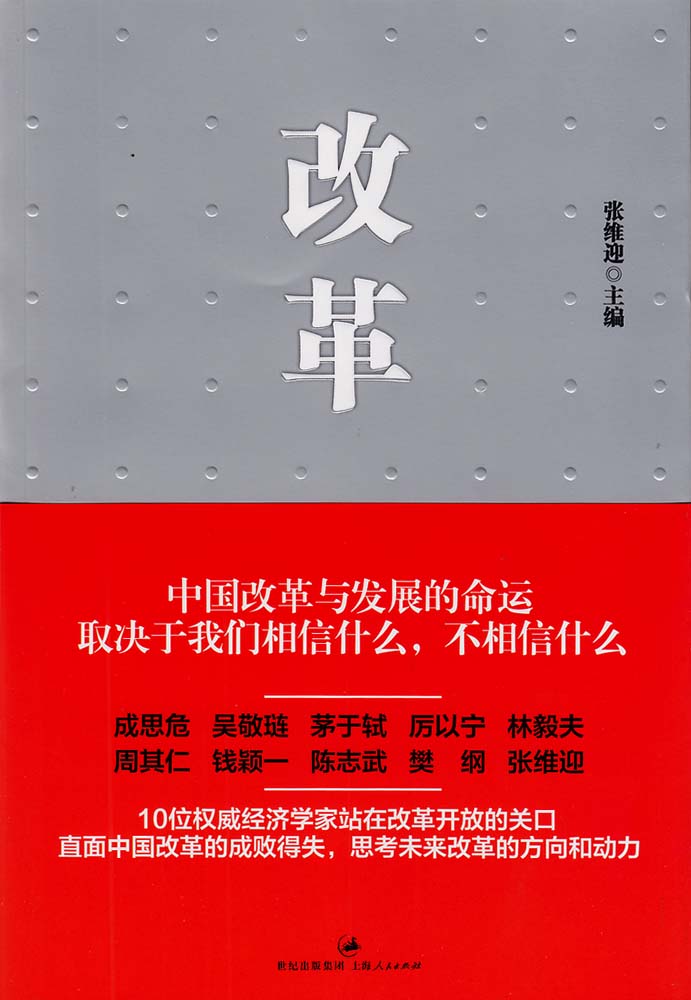

上海人民出版社、世纪文景新近出版的《改革》一书,就围绕上段所提到的三大问题作了深刻阐发。这本书收入了成思危、吴敬琏、茅于轼、厉以宁、林毅夫、周其仁、钱颖一、陈志武、樊纲、张维迎10位国内最具影响力的经济学家论改革的主题演讲及分析文章。

经济学家、清华大学经济管理学院院长钱颖一2000年所写《市场与法治》一文被收入书中,这篇文章很好的阐释了改革为什么不能停步。钱颖一指出,必须持续深入改革的根本原因在于,现实世界并没有完美的市场经济,而脱胎于计划经济与人治管理而建立健全的中国社会主义市场经济就面临更多需在持续改革中解决的问题,包括应减少而今仍显过度的对产品和劳动力市场的规制、应优化并增强对金融市场的规制、强化旨在维护市场公平和社会公正的司法体制建设、用法治的方式解决起点公平问题从而为缩小贫富差距创造可能。

而在经济学家、国务院发展研究中心研究员吴敬琏看来,修修补补式的局部改革不可能成功,是因为单靠细节、单个管理体系或制度的改革,不可能真正打破对经济发展模式转变的体制障碍。现有的体制障碍包括四个方面,一是各级政府掌握着太多重要资源的配置权力,且呈现出权力自发扩张的态势,从根本上扭曲了这些资源的价格形成机制;二是GDP崇拜,为了政绩,可以接受甚至主动去追求无效率的高增长;三是政府通过财税获得的经济资源过多,但提供公共产品的支出责任却在解除或自上而下的下移;四是对市场资源配置关系形成了扭曲。如果不破除这些体制障碍,中国现有的高投入、高消耗、中低产出的发展模式无从得到改变,生态文明建设就有落空的危险,更重要的是,将错失移动互联网等多个新兴产业出现的技术革命机遇,现有的利益依赖也将就此成为泡影。

|