|

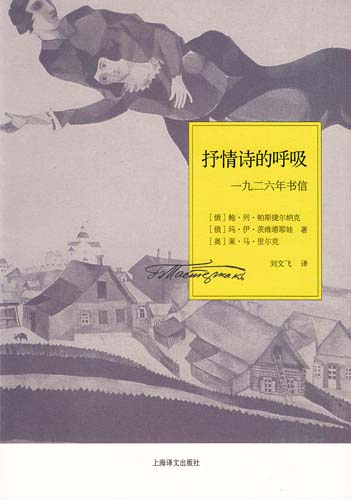

在1926年,帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃和里尔克,三位诗人之间通了整整一年的信,仿佛是这种奇特的关系,维持着里尔克病入膏肓的身体,让他直到那一年的12月29日才撒手人寰。打开这本被冠以《抒情诗的呼吸》的著名通信集时,我率先找到了茨维塔耶娃在12月31日写给里尔克的那封悼亡信,天底下没有几个人,会在明知收信人已不在人世的情况下,仍然执着地写去书信的,但没有这一点,这一厚摞书札就会缺少一个“基调”(套用帕斯捷尔纳克最爱用的音乐语汇)。 在1926年,帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃和里尔克,三位诗人之间通了整整一年的信,仿佛是这种奇特的关系,维持着里尔克病入膏肓的身体,让他直到那一年的12月29日才撒手人寰。打开这本被冠以《抒情诗的呼吸》的著名通信集时,我率先找到了茨维塔耶娃在12月31日写给里尔克的那封悼亡信,天底下没有几个人,会在明知收信人已不在人世的情况下,仍然执着地写去书信的,但没有这一点,这一厚摞书札就会缺少一个“基调”(套用帕斯捷尔纳克最爱用的音乐语汇)。

“亲爱的,既然你死了,那就意味着,不再有任何的死。”茨维塔耶娃在这封信里写道。“既然你死了”,轻灵地就仿佛收信人去了远方。她和帕斯捷尔纳克都认为,里尔克不是一个诗人,他就是诗本身,相应的,他的死也就等于那个大写的“死”,一种不需要凡人的呼天抢地来庆贺的存在。“亲爱的,爱我吧,比所有人更强烈地爱我吧,比所有人更不同地爱我吧,”她情不自禁地写道——接下去还有更加奇特的措辞:“别生我的气——你应当习惯我,习惯这样的女人。”

茨维塔耶娃对爱的理解是典型诗人式的,按《抒情诗的呼吸》的编者的解释,在她的眼里,“一个理想的(即遥远的、难以企及的)爱人形象比一个亲近的、真实可触的人更为珍贵。”这还不是世俗所理解的“柏拉图式”,而是“无手之握,无唇之吻”,近而示之远,远而示之近,悬浮在文字及其中的意象之中,要靠足够的敏感去把握。事实上,帕斯捷尔纳克1930年在回忆散文《安全保护证》里回忆里尔克的方式也是类似的:他从对1900年夏天(那时他年仅10岁)跟随父亲邂逅里尔克和情人莎乐美的场面的印象开始写起,写那两人如何来到车窗前,如何到包厢来拜访,及最后如何辞别。

但是,这一节过后,帕斯捷尔纳克就离开他的偶像,去讲述自己其他的片断了。他的回忆不单是为怀念里尔克,而是要解答自己的问题:诗从哪里开始,诗如何从真实的生活里产生。他的答案,就是自己所有这些“有意信手拈来”的生活印象,是由片断拼凑而成的,是从掉队的、落伍的、剩下的东西——也就是他这些经过着色与弹奏后的点滴追述——里涅而生的。他从未提到过,有哪一桩事情促使他进入后来让他垂名史册的诗歌创作,是在不连续的、偶然的事件之中,加上对这些事件的层层叠叠的反刍后,他明白了诗歌(艺术)何谓,诗人(艺术家)何为。

可以说,从未完成的真正的“抵达”,是三位诗人之间交往的主要特征——帕斯捷尔纳克对里尔克只有那童年的一点印象,而茨维塔耶娃甚至从未见过里尔克一面。1900年在见过了帕斯捷尔纳克一家后,里尔克就想带着妻子去俄国过日子:他崇拜那里的一切,特别是以俄语为载体的文学,这花费了他两年的时间去精心研习,最终和他的德语、法语一样流利,他还像帕斯捷尔纳克把《浮士德》译成俄语一样,把许多俄国文学译成了德语。

然而,里尔克最后也没有“抵达”心仪的俄国,因为他无法在那里找到工作谋生。他选择去了法国,给罗丹当了一段时间的助手,后来便有了那本有名的《罗丹论》。与之相应的是,两个俄国诗人也对德国文化仰慕已久,1906年随全家第一次去过柏林后,帕斯捷尔纳克说:“柏林给我的印象是少年们的城市”;六年之后,他又去马尔堡夏季培训班里进修,在那里,“天才的柯亨”创建了马尔堡学派。茨维塔耶娃也是童年随家人去过柏林。到1922年,两人一前一后相继在柏林住了一段时间,却没能在那里见面,只是保持着书信联系。不知是否天意要成就一段至纯至粹的文学佳话,“抵达”和“相遇”对他们而言总是停留在一个未完成的状态。

我认为,正是因为总是缘悭一面,而在书信往来之中又颇多误解,所以,这三位文字和想象力的魔术师都对语种的隔阂十分敏感;他们最大的共识是:选择做诗人就意味着做一个世界公民,做所有民族的人。里尔克曾说,他的志向就是用一种最高境界的德语来写作,但是,他到了暮年仍然感到,自己有必要用俄语来执行一些德语无法承担的表达任务。茨维塔耶娃在1926年7月6日给里尔克的信中也说,她认为歌德关于“用外语创造不出任何出色的作品来”的观点是错误的,“我不是一个俄国诗人,当人们这样称呼我时,我便会感到莫名其妙。”因此,里尔克写了《致俄耳甫斯十四行》后,茨维塔耶娃就将他本人同俄耳甫斯等同了起来:“俄耳甫斯炸毁了民族性,或者说,他大大地拓展了民族性的界限。”

|