|

书信时代已经过去了。路边漆成绿色的邮筒、盖着邮戳的旧邮票、沾有墨迹的信纸、一笔一画的字迹,都随着互联网和手机的普及渐渐离我们而去。人们再也不必忍受等待的焦灼,却也再也体会不到阅读书信时的欣喜了。拿起手机,随便发个表情,敲几个字,就算联系过了;朋友圈里,随时刷上一刷,就算是关注过了。殊不知,最易得到的,却最易忘却。人,死于习惯;人心,死于麻木;爱,死于快捷。从前的人,车、马、邮件都慢,连夕阳和时光都是步履轻缓。纵然不能时时晾晒自己的生活,或窥探他人的日常,却将每一次纸笔的交流,当做最诚挚的碰撞。写着写着,就把对方写进自己的梦、自己的爱、自己的生命。来,看书评君与你细数这些在书信中孕育的友情、爱情、亲情,以及众多难以定义也无需定义的感情。 书信时代已经过去了。路边漆成绿色的邮筒、盖着邮戳的旧邮票、沾有墨迹的信纸、一笔一画的字迹,都随着互联网和手机的普及渐渐离我们而去。人们再也不必忍受等待的焦灼,却也再也体会不到阅读书信时的欣喜了。拿起手机,随便发个表情,敲几个字,就算联系过了;朋友圈里,随时刷上一刷,就算是关注过了。殊不知,最易得到的,却最易忘却。人,死于习惯;人心,死于麻木;爱,死于快捷。从前的人,车、马、邮件都慢,连夕阳和时光都是步履轻缓。纵然不能时时晾晒自己的生活,或窥探他人的日常,却将每一次纸笔的交流,当做最诚挚的碰撞。写着写着,就把对方写进自己的梦、自己的爱、自己的生命。来,看书评君与你细数这些在书信中孕育的友情、爱情、亲情,以及众多难以定义也无需定义的感情。

1 终未得见的书痴信札

《查令十字街84号》

作者:(美)海莲·汉芙

版本:译林出版社 2016年5月

关于书信,以及人与人之间曼妙情感的交错,当之无愧的代表作是这本薄薄的《查令十字街84号》。真实世界中的“查令十字街”是伦敦的书店一条街,也是全世界爱书人的圣地。这本不到100页的小书,承载了前后二十余载的书信和一段让人唏嘘的感情。一端是一位名叫海莲·汉芙的爱书人,也是一个穷困潦倒的纽约编剧。另一端是一名叫弗兰克·德尔的英国绅士,帮助海莲找旧书的“马科斯与科恩书店”的经理。

1949年,海莲·汉芙在报上看到书店的广告,从纽约寄来信札,寻找一本旧书。敬业的弗兰克不停为她找书。海莲将对于书的痴狂和见解以生动的口吻写在信中,弗兰克则以得体而幽默的文字予以回应。之后,他们筹划良久,差点就见了面,却阴差阳错未能如愿。直到1969年,弗兰克因病去世,两人有生之年终不得见。

当海莲·汉芙终于能踏上查令十字街,面对那家早已破败的书店和笔友的逝去,她怆然写道:“卖这些书给我的好心人已在数月前去世了,书店老板马克斯先生也已不在人间.但是,书店还在那儿,你们若恰好路径查令十字街84号,请代我献上一吻,我亏欠它良多……”

人们爱这本书,不仅是爱两人之间的坦诚、幽默与深情,更爱这种在茫茫人海之中,精神上彼此依靠的温暖。或许有那么一刻,爱意一闪而过,却不因此而惊扰彼此的生活。生命之深沉,人生之短促,灵魂之交融,信纸一来一往,就全部暗含其中了。

2 编剧与演员的旷世爱恋

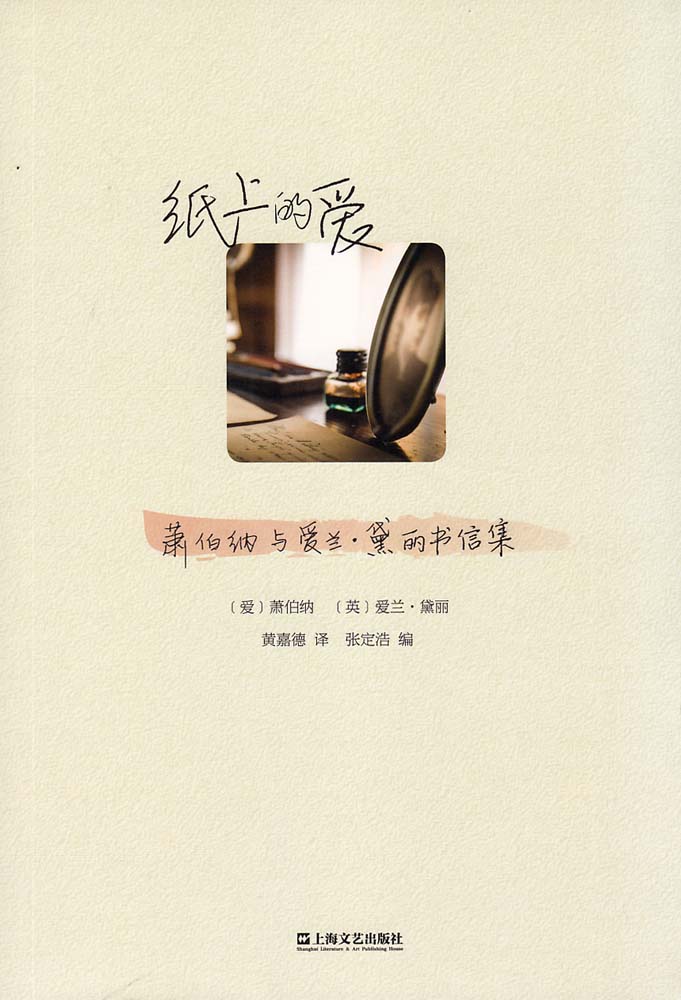

《纸上的爱:萧伯纳与爱兰·黛丽书信集》

作者:萧伯纳、爱兰·黛丽

版本:上海文艺出版社 2016年7月

爱尔兰著名剧作家萧伯纳从1892年开始,就和女演员爱兰·黛丽通信,时间跨度长达三十余年。这三十多年间,爱兰·黛丽结了婚,做了母亲,后来做了祖母。萧伯纳也于1898年和夏绿蒂·潘旦馨女士结婚。两个人各自的生活轨迹不断变化,在日复一日的时光流转中从中年走向暮年,最终离开人世。

开始通信时,两人都已入中年,且声誉卓著。一位是热衷于讨论戏剧、在幕后编排了舞台上的悲欢离合的剧作家,一位是声名鹊起的极具舞台表现力的英国女演员。他们偶然相识,彼此怜惜,知晓自己的弱点,却又对对方抱有相当的同情。他们都渴望自由和独立,不愿被情欲所困,面对爱情虽然时时不知所措,却始终怀有强烈的渴求。

阅读他们之间的书信,你会察觉到人与人之间的关系,如此微妙又如此神奇。萧伯纳希望爱兰·黛丽“像一座躺在夏天的地中海上熟睡着的岛屿那么温暖”,爱兰则希望萧伯纳在她瞎了眼睛的时候能跑去看她(爱兰在晚年失明)。当他们彼此遭遇困难、疾病或不快,对方就会成为寄托。爱兰在病中说:“我是用这半活着的生命在爱你。”在让人厌倦的争论中写:“当他们在大讲特讲、讲个不停时,我却非常怀念你。”萧伯纳则回应说:“如果你不在这里,春天也不在这里。”

直到1900年12月16日,萧伯纳和爱兰·黛丽在《布拉斯庞德上尉的转变》一剧演出的剧场里见面了。在演出的第一晚,他在仪式上吻了她的手,那是他第一次不是从观众席上遥望她,不是通过信件想念她、向她倾吐爱意。但,仅此而已。在这次会面之前,虽然他们彼此曾经热烈地通信,住所距离也很近,却从不曾私下会面。

从1896年每四天通信一次,到1897年每三天通信一次。到了1898年,每隔十一二天才通信一次,虽然态度依然亲切,大多谈论的都是业务和工作。就在那一年,萧伯纳结婚。1900年以后的二十年,两个人每三年才通信一次。虽然不是因为互相龃龉,两人通信之初那种澎湃的激情和互相爱慕的话语也逐渐减少了。

1918年,62岁的萧伯纳写信给70岁的爱兰·黛丽:“在我的心坎里没有一个女人可以代替你的位置。”并且在信的末尾,饱含深情地说:“我遗忘对你说过的一切最轻佻、最放荡的话,现在依然有效,我一句也不收回。我是无可救药的。”

|