|

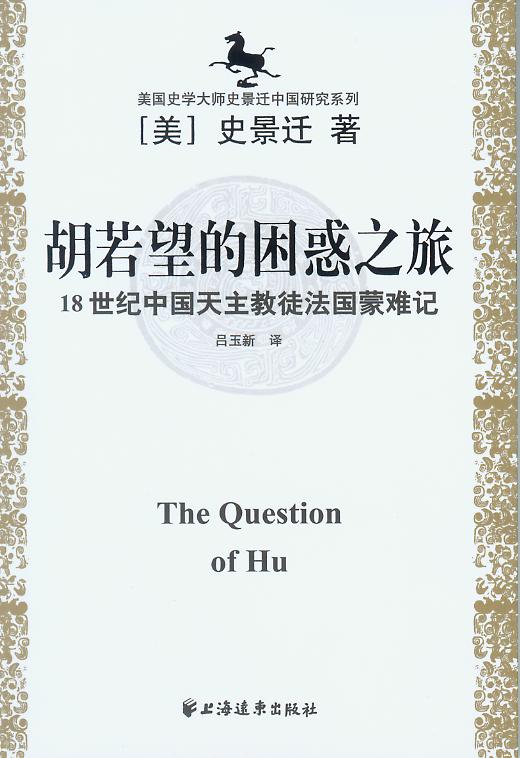

若不是因为近300年前去了一次欧洲,胡若望这个名字只怕不会被历史记录下来。他不可能料想到,两个半世纪后,美国汉学家史景迁还专门写了本《胡若望的困惑之旅》来讨论他的命运。 若不是因为近300年前去了一次欧洲,胡若望这个名字只怕不会被历史记录下来。他不可能料想到,两个半世纪后,美国汉学家史景迁还专门写了本《胡若望的困惑之旅》来讨论他的命运。

1720年,这个已年届四十的广州天主教布道区管家兼看门人,受法国传教士傅圣泽的聘用,前往欧洲五年。他当时只简单认识一些字,但根本没有成为神职人员的打算,之所以接受这项任务的原因可能仅仅是为了养家糊口(他是个有儿子的鳏夫),钱对他很重要。这个出身下层的人物没学过任何欧洲语言,显然也不知道欧洲到底有多远,对他来说,他仅仅是为了混碗饭吃,却因此无意中成为最早到过欧洲的中国人之一。傅圣泽对他也并不满意,但启程时间仓促,又无别的合适人选。

不久之后,两人都开始后悔自己的决定,冲突爆发了。

傅圣泽发现胡在一个缺乏沟通的陌生环境中变得行为古怪,固执地不肯接受巴黎人的生活方式,“他从马车上跳起来摘取浆果,把昂贵的新衣送给乞丐。他变得闷闷不乐,开始拒绝侍奉傅圣泽。他对欧洲教堂里有妇女在场深感不悦。他拒绝为傅圣泽抄写任何文本,不按时就餐并且失踪长达一周。”他不肯好好干,却总想得到更多的报酬。为了摆脱他,傅圣泽把他送到一家精神病院监禁了两年零八个月,在最终回广州之前,他问前来探望的神父:“为什么监禁我?”

这个普通人的遭遇有何意义?因为他的处境象征了中西交流最初阶段的那种相互隔膜和冲突,以及相互理解的艰难性。胡若望所属的平民阶层往往在价值观上表现出更为顽固的保守性倾向,虽然他在广州是个虔诚的基督徒(若望就是其教名),但在欧洲完全陌生的环境中,却显示出他身上痛苦的文化冲突--他实际上仍是一个沉浸在中国传统之中的平民。而他无法排遣的苦闷所导致的怪异举动,则被法国人认为是“发疯了”。

胡若望的故事在本书中只提到两页,但他的遭遇正是中西最初碰撞的一个缩影,在他身上,我们可以看到与西方文明遭遇的第一批中国人的那种挣扎、惊奇、抵抗和不适,而那正是一百多年后中国国门大开后成千上万中国人的第一反应。

|