|

在注重写作手法的同时,虹影也很重视作品的故事情节,她认为现在是一个情节回归的年代,现代观众既需要享受感官的刺激又需要实质的打动,即“雅”和“俗”应完美结合。 在注重写作手法的同时,虹影也很重视作品的故事情节,她认为现在是一个情节回归的年代,现代观众既需要享受感官的刺激又需要实质的打动,即“雅”和“俗”应完美结合。

相信人间温情的虹影

见到虹影之前,对于这个自称“本狐”的女子,印象是传说中的烟视媚行,喜好美食华服,而又特立独行,总是不小心就卷进是非的漩涡。其文大可赏读,而对于有才情而又敢于任性妄为的女子,窃以为更适合远远地欣赏。

见到她之后,开始明白,有一种女人的个性,不是因为任性,而是因为信仰。就像在《上海魔术师》的开头,她给了加里对兰胡儿那样说不清道不明的强烈感应,因为她始终相信,爱是最神奇的魔术,爱本身就是奇迹。她对爱,对感情的坦白以及百折不回的相信令人动容。当她带着幽微的笑慢慢地说:“人生的奇妙多着呢。当你遇到足够爱你的人,也会有这样的感情。比如两个人经过同一个岔路口,如果是相爱的人,即使在不同的时候经过,也会选择同一条路。”那时我恍惚觉得坐在对面的她就是那个翻动塔罗牌看透命运的魔术师。

命运并未娇宠虹影,相反,她看到的人性中残忍、冷漠、无奈的一面恐怕比大多数人都多。作为一个出生于灾荒年代的私生女,在周围人们异样的眼光中,虹影过早地失去了童年,饱尝肉体与精神的双重饥饿。在备受排斥的环境里,虹影没有放弃过融入周遭的努力,她尝试着去表达和沟通,但她的表达不为人们所接受,这种被压制的表达欲望促成了一个孩子独特的类似《上海魔术师》中兰胡儿所讲 “兰语”的表达方式,也成为了虹影写作的原动力。

就在写作《上海魔术师》的过程中,虹影的人生也经历了冷酷无情和残忍,但她却坚持将温暖的感情在书中呈现。正如一位看完此书的朋友所说,看完之后光顾着庆幸和感动了,庆幸是这样的结局,感动也是这样的结局。而这个充满希望的温暖结局并非虹影的原意,她原本打算让加里与兰胡儿跟其他人一样随船沉入海底(听到这里,忍不住暗自捏了一把汗)。好在虹影深知作家是无法主宰自己笔下人物的命运的。虹影笑言,是作品本身决定了这样温暖明亮的结局:“男女主人公身上带有创造奇迹的能力,他们是有能力改变命运甚至改变时代的,除非是铁石心肠的人才会给他们一个无望的结局。而且如果给他们一个绝望的结局,自己也会觉得很不对劲。”除此之外,书中温暖的细节还有很多,处于社会底层的流浪艺人,过着自身难保的日子,他们之间轻易不流露的感情在动荡的大背景下显得分外可贵和感人。想来虹影是被自己塑造出来的人物感动了,或者可以说,是她自己心中对感情的信仰让她选择了《上海魔术师》“暖爱”的基调。

“与上海合二为一”的虹影

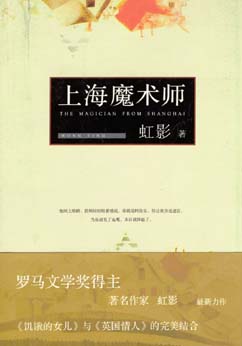

《上海魔术师》是继《上海王》、《上海之死》后虹影以上海为背景讲述的第三个故事,也是虹影“上海三部曲”的终曲。作为一个生于重庆长于重庆的山城女子,虹影对上海却有着深挚的感情,她的多部作品都以上海为背景,并曾坦言自己“与上海合二为一”。对此虹影解释说,偏爱上海一个重要的原因是帮养父还愿:“我的养父是上海人,他一生都想回到上海,但是没有能够如愿。我对养父感情很深,养父去世之后,我想以写上海的方式带他的魂回到上海,也是帮他还愿的一种方式。”

同时,虹影对中国现代性的形成非常感兴趣,而上海是最典型的。为此,虹影开始搜集各种资料,加深对上海的了解。随着了解的深入,虹影发现上海这个城市总是带给她新的发现、新的惊奇和新的灵感。虹影坦言写上海对自己是一种挑战,毕竟对她来说上海是一个比较陌生的城市,而且写上海的优秀作家很多。说完又紧接着补上一句:“但对我来说,越有挑战就越有吸引力。”

另外,作为有过西方生活背景的作家,虹影认为自己身上带有的中西文化融合的特点与上海中西混合的本质是相符的。上海是一个中西合璧的城市,虹影认为写上海的作品不应忽略这个特点,而这一点在反映上海的作品中却缺乏体现:“作者若只有对中国的理解,没有西方生活经验,要写旧上海是很难反映准确的。”虹影的主张在《上海魔术师》中得到了清晰的体现,书中以西方魔术与东方杂技为代表反映了东西方文化在旧上海的冲突与交融。

“好奇”的虹影

在《上海魔术师》中,虹影一如既往地讲述着带着传奇色彩的动人故事。她选择了1945~1948年日本投降前最动荡不安的上海大世界作为背景,选择了具有神秘魅力的西方魔术与东方杂技作为穿插文中的两条主线,为两个主人公设置了与众不同的成长背景与行事方式。虹影不是一个满足于平淡故事的讲述者,她有着与司马迁相同的可爱品质——好奇,偏好具有传奇色彩的人和事。从《饥饿的女儿》到《上海王》再到《上海魔术师》,她始终讲述着那些奇特的故事。

|