|

上个世纪初的上海,《上海魔术师》里的上海,叫做大上海。那是张爱玲和苏青的语词构筑的金风细雨楼,团团座座,或破败,或堂皇,总被雨打风吹去,无声无息。这座城市的生命力如此旺盛,鲁迅先生笔下的野草迅速生长起来,洗去旧日腐败气息,唱一出高风亮节的《红灯记》。 上个世纪初的上海,《上海魔术师》里的上海,叫做大上海。那是张爱玲和苏青的语词构筑的金风细雨楼,团团座座,或破败,或堂皇,总被雨打风吹去,无声无息。这座城市的生命力如此旺盛,鲁迅先生笔下的野草迅速生长起来,洗去旧日腐败气息,唱一出高风亮节的《红灯记》。

但乱世中朴素的真情永不再现。时代进步得太快了,我们不断脱下旧雨衣抓起墙角的花边雨伞,不断寻找新的方式彼此取暖,每一种方式都被用到极致,然后过时。我们所追寻的到底是那一端的衷情,还是这个过程中有声有色的自我安慰,已经不能分辨。无数的概念被解构,被嘲笑,它们再无面目见世人,我们也就顺理成章地,忘掉它们,忘掉那些一度优美动人的事和人,字和词。我自幼生于北方,只是凭了一点对于文字尚未泯灭的敏感,才自“兰语”中读得“海话”的跳脱和灵犀。好似莎士比亚的戏文,毫不吝惜笔墨,满天花雨似洒将下来,地上的人们只觉沾衣欲湿,吹面却不寒。

你看那两个少年人多么令人羡,乍一相逢便胜却人间无数,心意相通,携手并立,便这样走遍人世又有何难。她咬牙,他便疼痛。他不知去向,她变盲女;得知他回来的消息,一时三刻就能辨清眼前五光十色。觉得神奇么?这神迹实在不算得伟大,但摩西渡红海的故事,你又信几分?宁愿相信这世间真有这般的渺渺不可测,教人在万丈红尘里看见清澈的光,足以救赎一切。

书中我最爱的两处之一,是兰胡儿顶碗那一场,落地收势,一摞青花瓷碗眼看跌落,加里斜刺里跳出来接住。两人手拉手谢幕回到后台,兰胡儿想问你怎知道我接不住那碗,抬头看见加里灿烂笑容,突然哭了出来。无数理由,但没有一条能说明她为什么要哭。加里仍是笑,拍她肩头说就好就好,她就觉得心里轻松了许多。“回旋着一种说不出口的快乐,像是生生接了一整把天上掉下最美妙的乾坤珠宝。”没有一句话能够更恰当地描述这一刻的美妙。这场景让我想起《半生缘》里曼桢见到刚从南京回来的世钧那个早晨,世钧对她说我有好些话要对你说,然后——“其实他等于已经说了。她也已经听见了。她脸上完全是静止的,但是他看得出来她是非常快乐。这世界上突然照耀着一种光,一切都可以看得特别清晰,确切。他有生以来从来没有像这样觉得心地清楚。”

上帝说要有光,于是就有了光。我一直觉得这句话里有很深的慈悲。那些历经苦难的人们,他们宽容而善良,在艰难和沮丧里仍然保留着质朴的感情。苏姨轻咳一声,张天师就一言不发;他对孩子们苛刻,但不容许别人对他们有丁点侮辱;他舍身扒火车,成全他们的爱情。他要看到他们比他更好、更快乐,并愿意为此付出任何代价。就要离开上海的所罗门王站在码头上,那痛痛快快的一场骂,是我另外一处我最爱的场景。他背井离乡,流落异国,受人欺辱,无法还击,只能在诀别里失常地发泄,这么心酸,又这么豪壮。在他的骂声里卖汤圆的小阿哥清脆地唱:吃了汤圆好团圆。好团圆,好团圆。他就要回家,他不再害怕,不再躲藏。

半生缘不过只有半生而已,而加里和兰胡儿的一生在小说结束时才刚刚开始。魔术师的故事,谁又能猜到结局。他们一动,眼前花朵变作白鸽。离天三尺三,月低眉,马下鞍。太喜欢这句民谣,说不出的袅娜风致,却又自然坦白,带着骄傲的口吻。初初看完这本书的时候,心里是空洞的。其时是夜里三点钟,而第二天并非周末。从一点钟开始,每读完一章就对自己说,看完这一章就睡,而每次都在好奇和诱惑中翻开下一页,好似偷吃糖果的幼童。

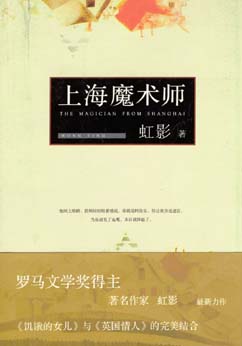

两个心意相通的少年人,带着所有人的宽恕和祝福,千奇百巧中逃出生天,即将开始新的生活,这是多么快意恩仇的事,多么令人欢喜的故事。而我整个人在深夜里由于这种好奇心和偷偷阅读的快乐,愈加神采飞扬,完全忘记了白天的困倦,自镜子里望进去,脸孔红彤彤。合上书对着封面出了好一会儿的神,想起博尔赫斯说,如真有天堂,该当是图书馆的模样。

|