|

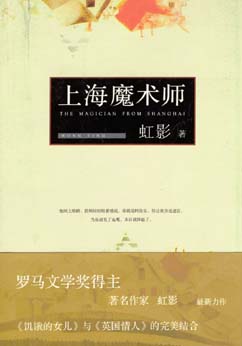

虹影的《上海魔术师》讲了一个经不起质疑的爱情故事。上世纪四十年代,上海大世界游乐场,代表中国文化的马戏班和代表西方文化的魔术班,两个少年男女相恋。时间从一九四五年开始,那时候他们十四岁,属严重的早恋现象,恋到一九四八年,他们十七岁。他们是一胞双胎的亲兄妹。但作者的态度一直是暧昧的。故事结束时,开往台湾的船只沉没,两个人逃到一个荒岛上。女孩子说:“爱吧,爱我吧,我俩就是要永远在一起,管他们兄妹不兄妹”。 虹影的《上海魔术师》讲了一个经不起质疑的爱情故事。上世纪四十年代,上海大世界游乐场,代表中国文化的马戏班和代表西方文化的魔术班,两个少年男女相恋。时间从一九四五年开始,那时候他们十四岁,属严重的早恋现象,恋到一九四八年,他们十七岁。他们是一胞双胎的亲兄妹。但作者的态度一直是暧昧的。故事结束时,开往台湾的船只沉没,两个人逃到一个荒岛上。女孩子说:“爱吧,爱我吧,我俩就是要永远在一起,管他们兄妹不兄妹”。

可以看出,虹影为这个小说做的准备或者相应的积累是不够的,由于她这些年来一直在推出长篇,她写的又是不熟悉的生活,在生活经验所不能够帮忙的地方,她露出了软肋。这个小说也可以反映出当代中国小说家的三重焦虑以及虹影的应对:一是创新,二是“形而上”,三是市场考虑或者揣摩读者。

以创新言,虹影说她要做“一件现代中国小说家没有一个人想到要做的事情”,就是写一本“众声喧哗”的杂语小说,魔术班主所罗门是圣经语言,马戏班主张天师是江湖语言,加里王子是语言海绵,各样都有一点,兰胡儿是兰语,说话颠倒语序,夹杂着一些诗词曲里拗口的东西。这种“新”并不新,小说家使人物用符合他身份的语言说话,古今中外的作家都这样做。这种“新”也不够个性化,或者说不够彻底。同时,这些语言的本意是要塑造人物,但在小说里,人物语言完全表皮化,人物的内心和行为没有跟着起变化。情节和对话,故事的设置,叙述节奏,细节描写,都很“大路化”。整个故事讲完,仍然是一个通俗小说。

以“形而上”言,作者说大世界“是杂语的狂欢之地,复调的竞争之所,现代性的实验地,中国文化的符号弹射器”,那她的叙述语言,叙述节奏,人物心理活动的展现,就应该更细腻,更缓慢,有更多扎实的细节,和更加富于个性的语言表达方式。魔术可以和关于世界的知识相联系,可以有好多生存的沉重和内心的挣扎来体现犹太文化、西方文化和东方文化关于生存、生命的思考;也可以写人物命运的悲剧性,写生命的无奈。但作者既没有能够写出智慧和知识,来使故事有趣;她也没有把这个爱情故事里面的追问、无奈和悲剧性深入下去。概括地讲,这小说向内心拓展不够。

但在对市场的考虑上,虹影有她的机智。正如现在的电影人,把文化符号大杂烩,然后拼贴在电影里一样,虹影把大上海、大世界、东方马戏、西方魔术、两个亲兄妹、一组文化符号等拼贴式的结合起来,要的就是合读者的口味。

其实,“创新”和“形而上”跟小说的关系远为复杂得多。创新未必都好,创新的目的是为了什么,创新应该体现在什么地方,都是一门学问。“形而上”更是一个难玩的东西,如果自己没有精神上的熬煎,很容易成为“为赋新诗”哼哼唧唧的玩意儿。没到那种生命痛苦和生存无奈的境地,还是不要追求小说的“微言大义”了。

有六个著名作家和评论家在书封底上为她说了好话,有的说,这作品“让人惊喜”,有的说,“虹影为中国的现代性开辟了新的想象路径”。我看完了这个小说,很有些不以为然,想起里面两个小小的少年经常夹着英语的口头语,禁不住也要说:“MY GOD!我主怜悯!”

|