|

小原保家世代务农,家庭条件贫困,且家族成员众多。对于町政府的人而言,那些并非接受分配而自行进入大山(家里的长男才能继承自家的田地,如果有其他的儿子,那么这些人就会自行进入深山,寻找可以耕种、过活的土地),以及他们的子孙,或许是不受欢迎的存在,他们甚至不被接纳为本地区社会的一员。

由于贫瘠的生活条件、拮据的家庭收入,小原保在一次手术后落下了终身的残疾。身体上的缺陷在学校生活中成为了他人模仿、取笑的对象,从小学五六年级就染上了偷窃的恶习。在父亲的坚持下,保学习了钟表修理的手艺。然而因为糟糕的身体状况,他很快丢掉了正当工作。最后前往东京谋生,邂逅了同样命运多舛的酒馆女老板清子。在东京钟表店小原保私吞货款,欠下了10万日元的债务。

《诱拐》作为一部非虚构的杰作,作者在陈述、关照小原保的悲惨命运的同时,不忘点醒读者们——

“不要把农民想简单了。忍耐的另一面就是残忍、凶残,他们至今都把别人的失败当作好事,把别人的死当作自己的幸事,是彻头彻尾的利己主义者。”

小原保在被捕之后坦诚,自己在欠债之后,受到了《天国与地狱》这部电影中绑架细节的影响,因此实施了犯罪,在本田靖春的记录里他对于杀害吉展君的细节表述得极其冷静,而在拿到赎金之后,就开始大肆挥霍。他之所以能够逍遥法外那么久,基本仰仗于日本警方对于不在场证明的疏漏,以及对于罪犯年龄的错误评估。

事实上,小原保一直是警方的怀疑对象,然而在多名债主举报之后,警方仍旧“粗暴”地将他排除嫌疑,保的兄弟都认定是他做的,主动去警方处检举。但是警方并未前往石川郡详细核实小原保的不在场证明,也认为残疾的他无法从取赎金的现场迅速地撤离。是少数秉持良心的记者,开始组团行动起来,主动采访小原保,询问他被列入嫌疑名单的反应,顺便录下他的声音。在记者伊藤登的追问下,小原保露出了马脚。

在吉展案结案,媒体报道罪犯小原保的经历之后,整个日本社会为之一震,黑泽明电影中大城市里的贫民窟更为真实地被呈现在公众面前。不少人同情小原保的遭际,指出他的犯罪不是个人的问题,而是社会的症候,所谓“其情可悯,其罪难恕”,判处小原保死刑更多的是一种空洞的能指。

1968年流窜于东京、名古屋、札幌等地的永山则夫走上了与小原保一样的道路,只不过这次他拥有了手枪,杀害数人影响更为恶劣。然而究其犯罪动机与成长经历,和小原保一样有值得怜悯之处。

而在吉展案中扮演不光彩形象的日本警方,等待他们的是接踵而来的大案,他们形象和能力饱受质疑,江河日下,从一定程度上为解释了日本文艺作品中侦探形象的繁荣,因为他们的警察实在是太不靠谱了。

“这段岁月教会我,‘犯罪’二字并不像字面理解的那么简单,多数时候,它是植根于社会幽暗部的一种病理现象,而所谓‘犯罪者’,往往是社会弱者的同义词。”

本田靖春的言行已经超越了一个记者的伦理,事实上在吉展案中一部分秉持正义的记者,代替了警察履行了社会职责,给予受害人家属慰藉,也清晰地体认到了日本社会彼时的“天国与地狱”之别,他们不耽于发现问题,更会秉笔直言,不惜冒犯权威,这是战后日本反思过错的某种具体化表现。

回到《天国与地狱》的电影开篇,三船敏郎扮演的权藤是位颇具手腕的企业家,他告诫在玩警匪游戏的儿子——“男人不是干掉别人就是被别人干掉。”能力主义并不必然导致社会道德水平的滑坡,权藤最后拯救了司机青木的儿子,却也失去了拥有的财富和地位,被迫从头开始,但是他与其他为富不仁的富豪相比获得了人性。

无论是这部古早的电影,还是通过阅读《诱拐》,都不能完全替代公众自身对社会幽暗部的体认和关照,防微杜渐是现代社会每一分子都应具备的维度,也是构建社会基础人性的基石。

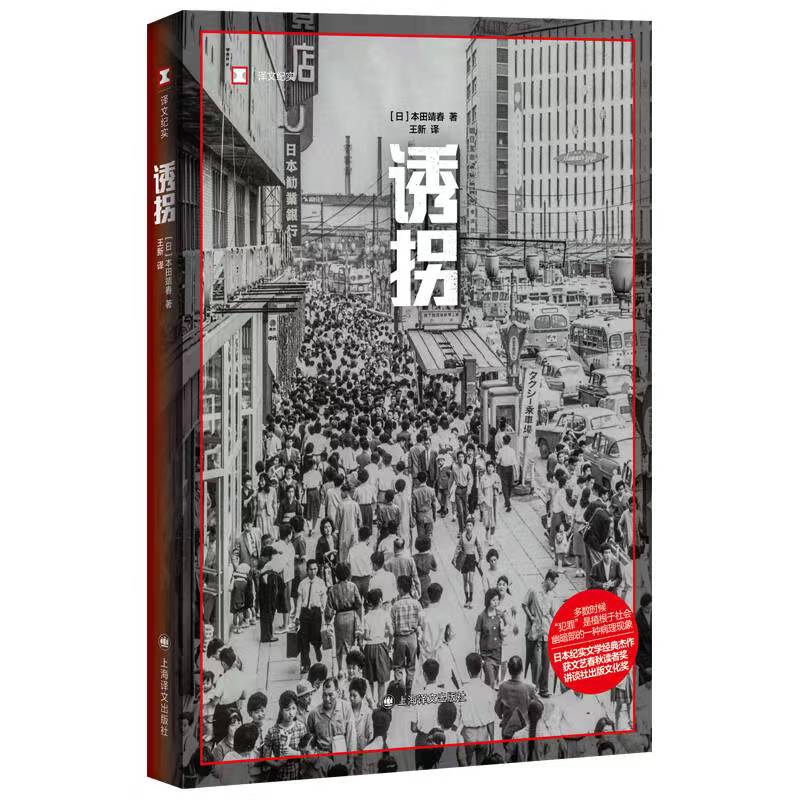

《诱拐》

[日]本田靖春 著,王新 译

ISBN:9787532793914

定价:52元

出版时间:2024年3月1日

上海译文出版社

内容简介

1963年,日本举办东京奥运会的前一年,战败的阴霾似已淡去,一派欣欣向荣。然而,东京仍残留着空袭留下的焦土。对于居住在废墟附近的村越家而言,“寒冬”才刚刚来临。

3月31日,4岁男童村越吉展下落不明。村越夫妇报警后不久,绑匪打来电话,勒索50万日元。警方展开大规模调查,历时两年多,才终于逮捕嫌犯。这就是被称为“日本战后最大绑架事件”的“吉展诱拐案”。

多年后,了解到犯人一生经历的受害者家属说:“犯人也有他可悲的故事。” 在经济高速增长的时期,这个“其情可悯,其罪难恕”的小人物的命运,似乎正是被时代的洪流抛下的千万人的缩影……

|