|

江南好,青浦老城厢。

社村文明垂示范,

园区科创正朝阳。

旧镇谱新章。

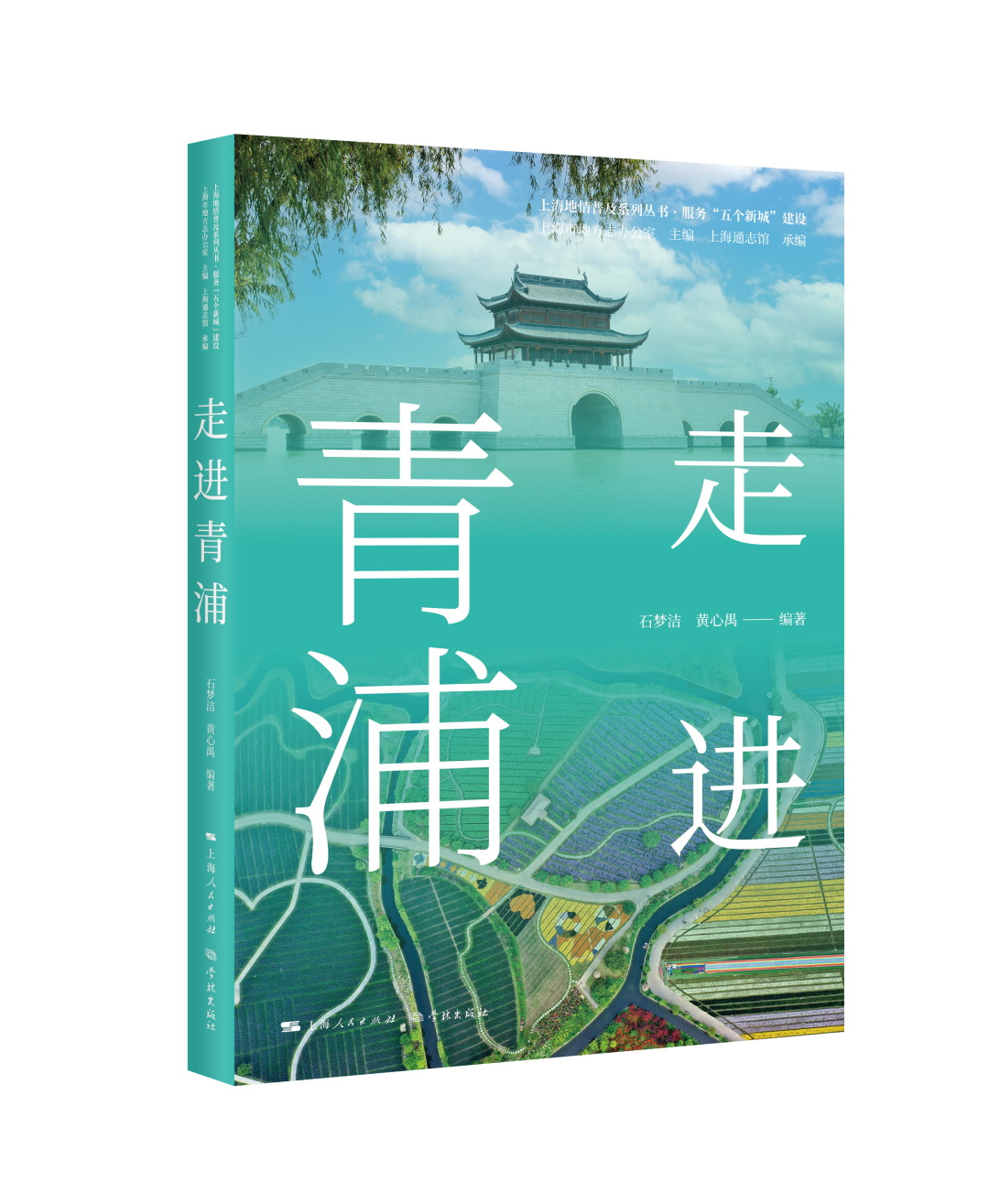

《走进青浦》介绍了青浦地区各街道和区镇的历史沿革和发展现状,以及区域内高新技术产业的发展与公共文化事业的建设,清晰具体地展现了青浦的时代风貌。透过本书,您可以了解青浦的历史——诞生“上海第一人”的崧泽古文化遗址、以“佛角为天下之雄”闻名的青龙寺以及具有典型江南水乡特色的朱家角、金泽、练塘三大古镇,感受人文青浦的魅力;您还可以走进今天的青浦——“北斗产业第一园”北斗西虹桥基地、环城水系公园和“四叶草”国家会展中心,亲历青浦的当代发展。

作者简介

石梦洁,江苏泰州人,香港中文大学文学硕士,现供职于上海通志馆文献与信息部。研究领域包括地方社会史、思想史、口述史。近年与人合著《保釐云间——上海历史上的神祇、信仰与空间》(2020)一书。

黄心禺,上海青浦人,香港中文大学历史系博士在读。主要从事近代上海的公共卫生与市政、沪港双城比较史等近代史研究。

新书看点

服务新城建设

“新城建设”是上海积极谋划长远发展的一个重大战略布局,历史赋予青浦的光荣使命和发展契机。《走进青浦》充分体现了地方志系统围绕大局、服务中心,积极用好地方志资源,发挥存史、育人、资政职能的主动追求,为新城建设增添精神动力和智力支持。

生动鲜活的“四史”教育

聚焦改革开放以来青浦的产业发展和城市公共建设成就,突显地区产业经济发展,民生保障,精神文明建设协调并进的全面发展战略,发挥青浦新史的模范、引领作用。

突出乡土特色、展现人文风貌

通过生动的史实,典型的案例,精美的图片,引领读者走进青浦的历史古迹和风景名胜,让人身临其境,感受青浦的文化魅力。

从古镇到新城(节选)

“青浦”这一地名始见于明嘉靖年间建县后。因青龙港历来是江南水路上的重要贸易港口,青龙镇一带人口聚集,颇具规模。嘉靖二十一年(1542年),经朝廷准奏,青浦正式建县。新设的青浦县由从华亭县分出西北部的修竹、华亭二乡,上海县分出的新江、北亭、海隅三乡共同组成,隶属于松江府,县治设在青龙镇。由于县境东部有五条主要河流——赵屯浦(今西大盈江)、大盈浦(今东大盈江)、盘龙浦(又名蟠龙港、蟠龙塘、盘龙江)、顾会浦(今老通波塘)、崧子浦(又名崧泽塘,今油墩港东、西之主干河道),便从“青龙”“五浦”中各取一字,成县名“青浦”。

青浦县首任知县是福建建宁人杨垚。然而,建县仅十一年,嘉靖三十二年(1553年),青浦县便因华亭县纳税困难,奏请废除建制,县境地域仍归华亭、上海两县管辖。二十年后,万历元年(1573年),明廷又恢复青浦县。复县后的首任知县石继芳认为,青龙镇地理位置偏僻,不利于管理,且由于港口上游淤塞,往来船舶无法到达青龙镇,商业逐渐萧条,不利于城镇发展。经过多番勘察,他认为附近的唐行镇地处东西水陆交会处,商贸往来兴盛,于是决定将县治前移到此处——也就是今天我们熟悉的青浦老城区。

青浦的建城反映了江南地区在明代开始普遍开发的现象。在明、清两朝的历史上,中国一直有“江南重赋”的现象。传说是明代开国皇帝朱元璋为了惩罚曾经拥护对手张自诚的江南人,刻意增加江南人的赋税。但其实是因为江南的赋税中有很大一部分是源于运送漕粮的徭役,即要求民众将粮食自行运送到首都。由于粮食在运送的过程中有损耗,且民众要负担运输的费用,实际缴纳的赋税就比额定的赋税要高,其中多出的部分被称为“加耗”。我们知道,朱元璋建都南京,江南水运发达,运送漕粮入京不算繁重,而永乐帝朱棣则在永乐十九年(1421年)迁都北京,导致江南地区的漕粮运费一下子高涨,使得“加耗”都远超过了额定的赋税。为了解决百姓的困苦,官员们尝试了各种方法。其中,隆庆元年(1567年)到隆庆三年(1569年)的“均赋”和“治水”最有成效,极大地提高了农业生产和漕粮运输的效率,青浦的人口也很快增加。为了提高行政效率,使人们不必远赴松江府办理事务,于是有了从松江府“分乡设县”,在青浦的腹地成立县级行政单位的倡议。

所谓的“分乡设县”,实际上的做法就是从松江府下已经设县的乡中划出几个,成立新的青浦县。

明清两代,青浦县辖区时有增减,但大致范围基本确定。到了民国,青浦县由江苏第三行政督察专员公署管辖。中华人民共和国成立后,青浦县先属苏南行署,后属江苏省,1958年划归上海。1999年9月16日,经国务院批准,青浦撤县建区,以原青浦县的行政区域为青浦区的行政区域。2000年1月12日,青浦区人民政府机构正式挂牌。

|