|

2021年,你读过哪些好书?回望过去的一年,总会有那么几本书在我们心中留下深刻印象。

《中国新闻出版广电报》优秀畅销书排行榜在业界形成广泛影响力。本次盘点依托本报2021年1—11月度优秀畅销书排行榜,在此基础上进行年度精选。

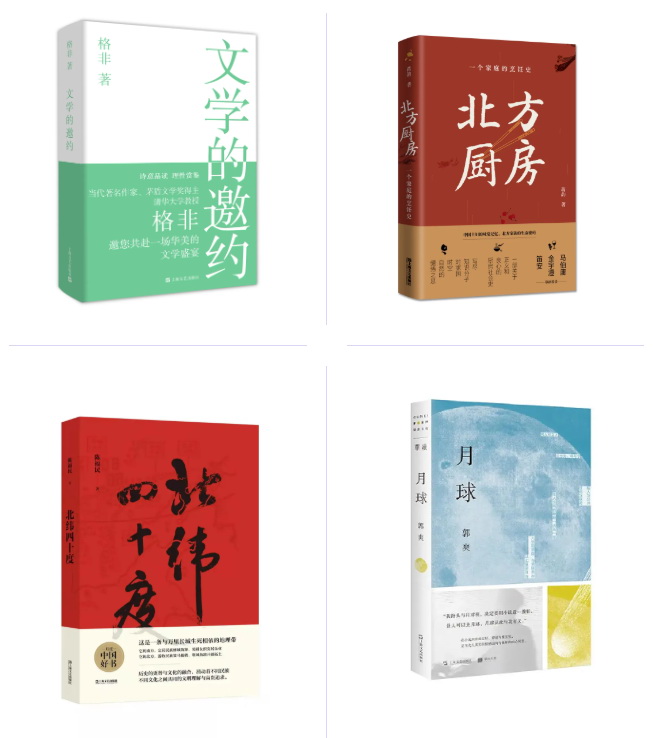

上海文艺出版社《文学的邀约》《北方厨房》《北纬四十度》《月球》入选。

记忆

文/格非

我们一旦将经验区分为经历以及主体对经历的反映和领悟,“记忆”这个多少有点暧昧的事物在写作中究竟扮演何种角色,就不难理解了。经历是无法即时描述的,更无法使之客观化。我们所经历的事实,绝大部分转瞬即逝,我们无法做到一边经历某件事,一边将它书写出来,在事件发生的同一时间,将它传达给读者。

因此,我们也可以这样说,作者所描述的经历无一例外都是记忆中的经历。这虽是一个明显的事实,但常常被我们忽略。很多研究者都注意到了经历与表达之间的时间距离。而将这种距离的作用极端化和简单化看来也没什么道理。比如说,有一个普遍的说法,作家将个人的经历在记忆中保存得越久,表达和书写将会越客观、完美,就如同封在坛子里的酒,时间越长,其味道越甘美。

这种见解的荒谬性根本不值一驳。如果情况果真如此,每位作家想必都应该在弥留之际才开始自己的创作。不过这样的说法也提醒了我们这样的事实,将刚刚经历的事件立刻表达出来,的确更容易受到社会意识,作家个人的偏见、习惯、写作功利目的的制约和影响。另外,经历在记忆中的“发酵”过程也可以使经历本身的性质变得面目全非,在这个过程中,时间的距离确实起到了某种神秘的作用。

废名十分形象地将由经历、记忆到写作的这一复杂过程比喻为“反刍”的过程:草料进入牛腹的过程只是储存,未及消化,营养尚未被吸收,而写作则是对记忆中的经历进行反刍。因为反刍的作用,写作与记忆中的现实生活有了根本的不同,并具有了梦境的色彩。

当然,废名所谓的“反刍”并不是一次性的,它可以一而再、再而三地发生,也就是说,在回忆者生命的不同时段中,只要他愿意,他随时可以对记忆中的任何一种储存物进行有选择的“反刍”,从而完成对材料的重复使用。

……

经历在记忆中的灵光重现虽然依赖于时间距离这个魔术师的神奇作用,但我要说的是,时间或距离却并非是真正关键的因素——它既不提供回忆的动力,也不提供回忆的对象或内容。人的一生有着无数的经历,这些经历中的绝大部分内容将会湮没无闻。哪些内容在时间的长河中沉渣泛起,取决于经验主体的召唤和选择。

这种召唤和选择的过程有时是神秘的。其契机和媒介多种多样,它取决于变动不居的主体的意愿,但我们在许多作家的创作中亦可以发现,对经历的再次“重复”也许最为常见。这个过程有时颇像阅读:你从作品中读到什么,不完全是文字的信息量所决定的,你每次阅读所面对的文字是一样的,但阅读感受却大相径庭。正如变化中的主体和作品信息之间的交流因时而变一样,个人对记忆内容的勘探因其动机和意愿不同,也会有所选择和偏重。

有记忆当然就会有“遗忘”,遗忘掉的记忆内容只不过是被主体的经验暂时遮蔽掉了,它仍然存在。如果说记忆是充满戏剧性情节的白天,那么遗忘则是暧昧不定、飘忽、晦涩难解的夜晚;记忆是清晰的现实境遇,而遗忘则是隐晦的梦幻。正是在这个意义上,瓦尔特·本雅明将遗忘看成是一种深刻得多的记忆。

在《论卡夫卡》和《普鲁斯特的形象》这两篇重要的论文中,本雅明将遗忘看成是卡夫卡小说的重要主题,看成是普鲁斯特作品的内在驱动力,甚至本雅明将作家的创作活动从根本上看成是佩内罗普意义上的编织劳作,写作实际上就是依靠追忆而进行的编织活动:“记忆就像经线,遗忘像纬线。”本雅明这么说,尽管有点玄妙,但我认为它实际上是在说明写作活动的一个最常见、最朴素的事实。

【本文选自《文学的邀约》】

|