|

如何在一本书中窥见辛波斯卡、米兰·昆德拉、略萨、马内阿、特雷弗、君特·格拉斯、鲁西迪、里尔克、帕慕克、阿兰达蒂·洛伊等著名的中外当代作家?

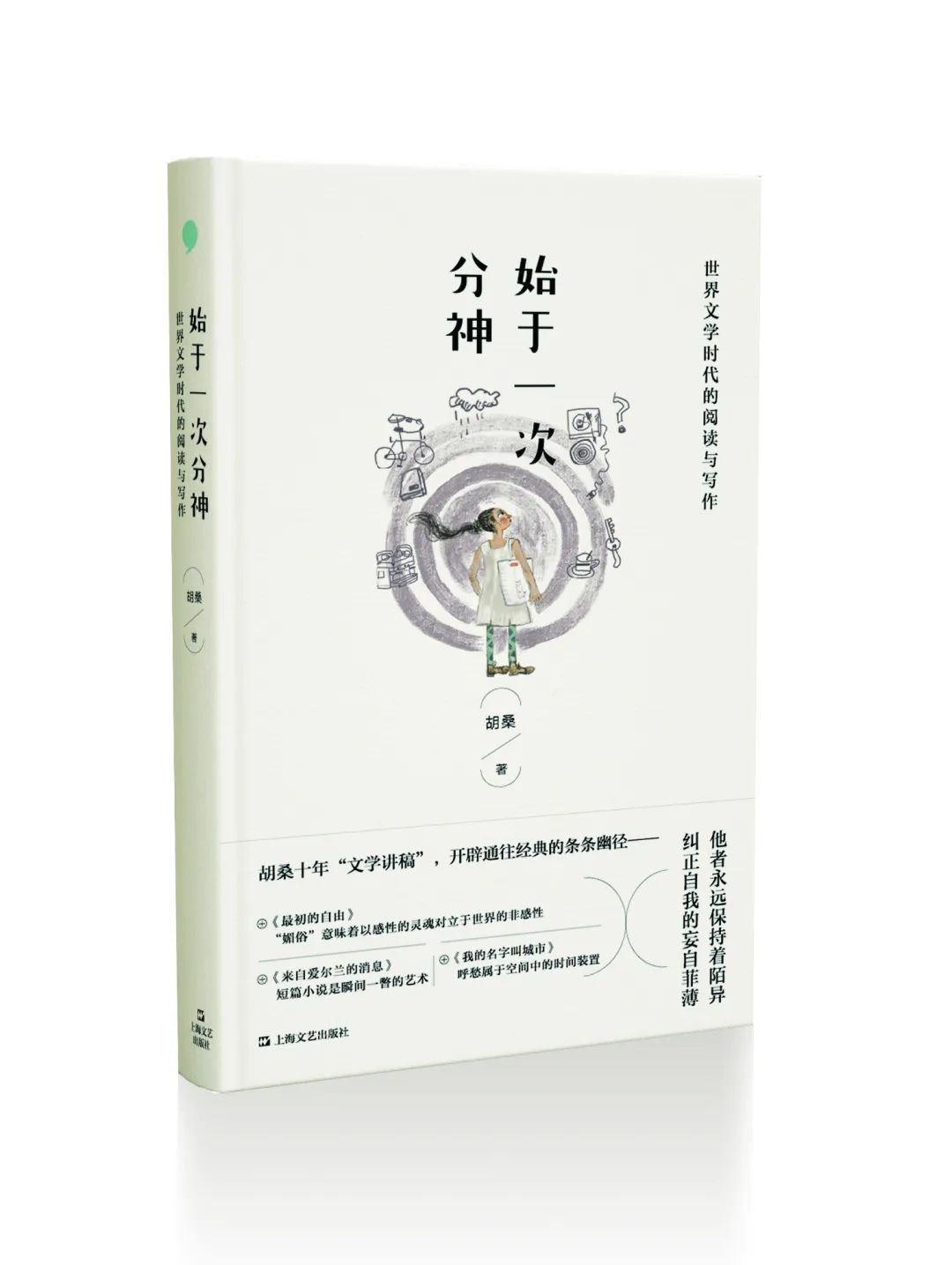

在胡桑的新书评集《始于一次分神》当中,他以诗人的敏锐、学者的严谨对上述作者进行了细读。

在文本与现实、历史与想象、形式与价值之间游刃有余地自由穿梭,文字摇曳动人,又处处引领着读者去沉思文学、生活与生命之间的幽谧联系。

《始于一次分神》入围探照灯书评人9月非虚构原创好书。

《始于一次分神》

胡桑 著

上海文艺出版社

爱情的废墟

文/胡桑

语言与记忆的存在,使人类经验总是被吸纳进虚构的黑洞,小说的诞生正是要为虚构世界赋予合法性。但是,虚构并非幻觉的尸体,相反,它具有自觉的生命力,其自身语义不断累加、聚合、膨胀,以至达到行将破裂的程度,于是具备溢出自身的可能。

小说洞察并凝聚一个时代的精神,同时又不断地摧毁它,从而展示出超越的可能性。小说并不是复印纸、摄影机,它是一种生活的肌体中需要不断被分泌出来的酶和催化剂,它具有神奇的力量去催生一种化合物,同时又能够保持自己的顽固属性。

通过文本装置抵达的虚构,总是具备否定的力量,它摧毁并复活一个词语或一个概念,并进一步激活、瓦解甚至创造一种现实。也只有在这个意义上,虚构的文学作品持续地更新着人类的生存经验,它重新命名人类经验,以自身的形式抵抗并试图超越生活的混乱。

拉丁美洲在二十世纪所贡献出的那种绚烂的“魔幻现实主义”,从来不是对现实的服从和临摹。拉丁美洲的小说家们自觉而富于创造性地为自身的经验命名,甚至,反过来,从《佩德罗·巴拉莫》到《百年孤独》,拉美作家们是在用命名的威力来逼迫新现实的诞生,他们试图创造出新的生存经验、生活方式,甚至政治图景。而创造的动力总是来自于文学虚构中的否定力量。

略萨,这位拉美文学的健将,既是一名激进的小说家,又是一名积极的总统竞选人,但是,他在两种身份中游刃有余。他始终坚持小说的虚构性,持续地揭示现实的“谎言中的真实”。他相信:“写小说不是为了讲述生活,而是为了改造生活。”(略萨,《谎言中的真实》)

当然,虚构并不是让小说直接滑入幻象的漩涡,虚构是对现实的创造性变形和背叛,这一切都是为人类内心深处潜藏的混沌梦境塑形,从而揭示生活中残忍的贫乏。

虚构,作为欲望与现实之间的过渡地带,它是“一种灵敏的缓冲剂”。(略萨,《谎言中的真实》)虚构缓解着现实的逼迫性挤压和疼痛,又不断激发着人类的梦想。

小说的否定和消解能力正是对现实神话的诋毁和改造。艺术作品在对现实的摧毁中又补偿了一个世界。

在2006年的新作《坏女孩的恶作剧》中,略萨就义无反顾地将小说的否定势能充分释放出来,他的敌人是爱情,或者借用书后附录的访谈中的词汇,是“浪漫主义爱情的神话”。

在爱情方面,略萨在《胡利亚姨妈和作家》(1977)、《继母颂》(1988)、《情爱笔记》(1997)等小说已经探讨过乱伦、性自由、性倒错等观念,每本小说的主题各不相同,但是都提供了一种偏移一般爱情观念的引力。

在《坏女孩的恶作剧》中,他将这种偏移的引力加强到极致。这部小说也触及性自由、性虐待、窥淫癖,但它们都没有占据小说的主要空间。这部小说展示的爱情犹如一团虚无的迷雾,这充分印证了本雅明的说法,小说作为一门现代艺术,“诞生于孤独的个人……小说显示了生命深沉的疑惑”。(本雅明,《讲故事的人》)

在这部小说中,略萨放弃了他惯常的对位法、立体主义叙事,或者被他本人在《给青年小说家的信》中命名为“中国套盒”的小说结构。

《坏女孩的恶作剧》统一在一个单一的叙述者身上,这个叙述者就是里卡多·索寞库尔西奥,生于1935年,一名从小就梦想去巴黎的秘鲁人,梦想“到巴黎去过幸福美满的日子”。(中译本,第8页)1960年代初,他终于带着秘鲁一所大学的法律学位证书来到巴黎,在联合国教科文组织翻译部谋得一份差事,以编外人员的身份接受临时的文件翻译。

在玛利亚·路易萨·布兰科的访谈中,略萨把自己笔下这个主人公称作“一个消极平庸的人”。里卡多初到巴黎就向革命家保尔坦言,他的“全部幻象就在于找到一份稳定的工作,能够今后在巴黎马马虎虎地度日”。(第24页)不久,他继承了阿尔韦塔姨妈的遗产,买了一套装饰派风格的房子,最终在巴黎定居下来。

这套位于约瑟夫·加尼埃街的两室小房子是里卡多整个人生梦想的停泊地,他的人生体验的视域也被束缚在这里。里卡多并不是一个彻底平庸而无聊的人。

他喜欢阅读,他的巴黎之梦就起源于童年时代对保罗·费瓦尔、凡尔纳、小仲马的阅读。他还翻译过不少文学作品,比如契诃夫、蒲宁、多丽丝·莱辛、保罗·奥斯特、图尼埃尔,甚至一度试图翻译阿赫玛托娃的长诗《安魂曲》。他还偷偷写诗。

|