|

我们总是用“文学”这个概念,来指称有史以来一切文学写作和作品,殊不知现代意义上“文学”这一概念,最早也是从18世纪末才开始出现。从根本上来说,现代意义上的“文学”,不是什么自古以来传统文学的自然延伸,而是被人为制造出来的一种特殊意识形态。

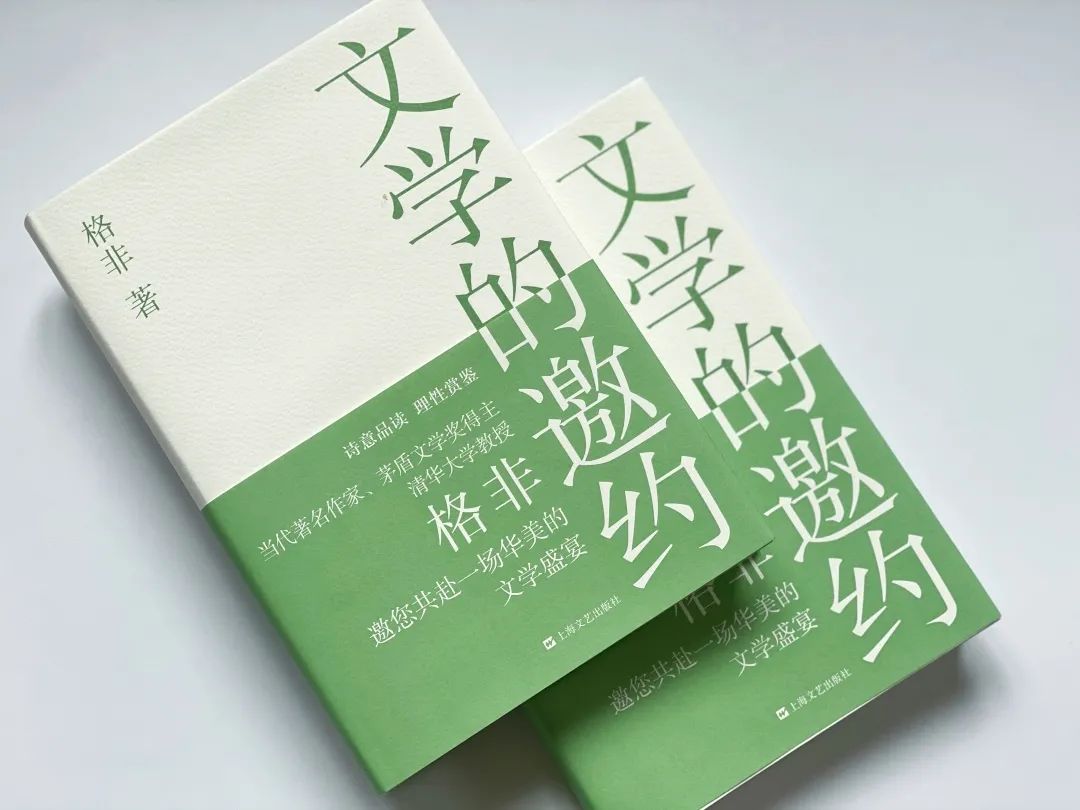

——格非《文学的邀约》导言

《文学的邀约》

格非 著

上海文艺出版社

同质化(节选)

我还记得小时候,那些漫长的夏日的夜晚,村里的男女老幼坐在阴凉的巷子里闲聊消夏的情景。

讲述故事和闲聊意味着经验的交换,年长者自然会不厌其烦地重复讲述那些陈芝麻烂谷子的往事,走村串巷的手艺人则会报告他们在邻村的最近见闻,而那些能说会道、信息灵通的媳妇当然也会讲述当地的家长里短。

不久之后,在所有这些讲述者中,一个更具权威的角色脱颖而出,那就是采购员。

在20世纪60年代,在我们的乡居经验中,“采购员”毫无疑问就是见多识广的代名词。对于那些足不出户的农民来说,作为一个故事或见闻的讲述者,采购员周游全国各地的经历使他拥有了与谢赫拉扎德一样的神奇光环。

他们的足迹比那些工匠和手艺人走得更远,他们的口中有着说不完的故事。

采购员作为一个远游者所具有的特殊优势使他们最终成为了单向度的绝对经验的提供者,其专断的讲述口吻也有赖于以下这样一个事实:他们都是本村人,对当地的风俗人情了如指掌,他们无须从这些本村的农民口中学习和了解当地的掌故。

没有人在意他的夸张,添枝加叶或杜撰,即便我们对他讲述的真实性心存疑虑,也无权对他提出任何的质疑。

因为在某种意义上,他成了一个专断或绝对的讲述者。他几乎是垄断了所有奇闻异事的讲述权和解释权。听众们局囿于一隅的自惭形秽,使他们变得格外温顺。

但这并不是说这些很少外出的农民没有什么故事可讲。我们只要粗略地回顾一下《红楼梦》中刘姥姥进入大观园的情形,即可了解这一点。

大观园的一切对于刘姥姥来说固然无异于目睹奇幻,而对于那些生活在大观园的贾母、王熙凤、众多的公子红妆而言,刘姥姥自身的乡野经历在某种程度上来说也是绝对新鲜的。

在这里,经验的交换同样是双向互补的。在20世纪六七十年代的知识青年上山下乡的过程中,我们也可以很好地观察这样的经验交流或交换是如何展开的。

知青向农民们讲述城市生活的方方面面,作为交换,农民亦将农事稼穑、生产工序、农作物的辨认、农时的判断等具体可感的经验告知这些年轻人。

当然,这样的交流和经验交换往往也在更高的层次上展开:现代文明及其价值系统在城市的种种表现,与扎根于传统的乡村民俗、礼仪、图腾和意义展开碰撞和对话,两者之间像镜子一样可以互相观察。

我们在20世纪80年代中期大量的伤痕小说中可以看到许多细致的描绘。

采购员的角色,有些类似于早期小说或民间故事的作者:经验的交换是单向的。作者讲述,受众聆听,或者作家写作,我们阅读。

曾几何时,采购员在村口讲故事的习俗一夜之间消失得无影无踪,他的权威被另一个角色悄然代替,那就是村中出现的第一台电视机。

当全村的人都集中于晒场上,将目光投向那个具有魔力的神奇屏幕时,我们消夏的经验也被永远改变。不过,这样的时光并没有持续很久。

很快,当每家每户都拥有了一台这样的电视机时,家家户户大门紧闭,新闻联播同样的声音从不同的窗口飘出,而村中的巷子里少有人迹,空空荡荡。

按照瓦尔特·本雅明的描述,早期故事讲述者大致有两种类型:其一是水手或远游者,其二是蛰居乡村、谙熟本乡本土掌故和传统的农妇。

然而时至今日,不论是前者还是后者,都已经变得可疑、空洞,甚至面目全非。绝对或独占的经验不是说完全不存在,至少也已经大幅度地贬值,而且这个经验贬值的过程也正在加速。

在中国古代文献记载中,官员在履职、贬谪、归乡、迁徙的过程中,客死途中的事例时常发生。

即便是到了近代,当年那些从北京城前往海淀上学的学子们告别父母时,往往会因惜别而泪流不止,而住在北京东城的叶圣陶邀请俞平伯前往清华探访朱自清的遗孀,事先必须对行走路线,何处午餐,何处小憩,进行周密的筹划。

对于那些徒步或骑马的旅行者来说,远方始终是一个令人畏惧的所指,旅行本身当然也是一个五味杂陈的历险。

可是在今天,随着现代交通工具的快速发展,真正意义上的远方永远地消失了,远游者的面目同时变得有些暧昧:他可以早上从北京起床,在香港享用午餐,到了晚上十二点,他可以再次在北京的家中安然入睡,如果从位移的意义上来说,他的旅行当然是完成了的,而过程却带有强烈的梦幻特征,因而变得很不真实。

我的意思当然不是说今天的旅行没有任何个人经验可言,我想说的是,这种经验由于过于日常化,同质化的倾向十分明显,甚至无法在我们的记忆中留下任何痕迹。

|