|

浩荡的历史进程中,国家的演变往往会经历以下几种形态:城邦,帝国,现代国家。每次巨大的变革往往伴随着思想的争鸣,科技的腾飞,制度的变更,等等。《财政中国三千年》一书作者刘守刚以三千年来中国的财政状况作为主线,融合了三千年来中国制度的变化,思想的变化,向读者展开了一幅财政历史的巨画。

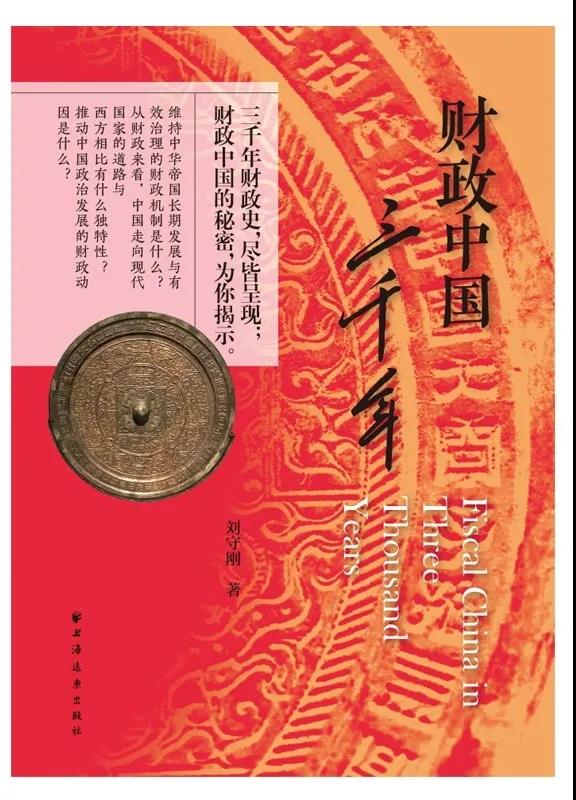

《财政中国三千年》

刘守刚 著

上海远东出版社 2020年7月

定价:138.00元

《财政中国三千年》以商周为着笔的起点,介绍了华夏大地经历的第一个时代——城邦时代。作者依据相关的历史典籍介绍了当时周王朝的财政政策,即以人口为支撑点的贡助型财政。但是由于周王朝的历史久远,多数史料已经遗失,详细考证财政政策的变化已不可能。周王朝的末期进入了中国历史上第一个思想大解放的时代,春秋百家争鸣。作者介绍了对后世影响深远的商鞅变法与管仲相齐所提出来的截然不同的财政政策。

针对秦国当时的境况,商鞅提出一系列改革策略,其中最重要的一部分为注重农业与军事。规定了社会官爵的上升只能通过军功的大小来评判。大力发展农业,为秦国征讨四方奠定了物质基础;加强军事建设为大秦帝国的崛起提供了可能。而与商鞅相反的是管仲的改革。管仲变法的核心是重视货币,重视商业,通过商业的发展使得齐国崛起,并且通过商战兵不血刃地征服其他国家。管仲与商鞅的变法,相似点即在于二者都重视农业的发展,但是在这一点上二者又存在不同。商鞅重视农业是为了以农养战,而管仲则是以农养商。从今天的眼光来看,似乎管仲的改革更符合现代社会发展的需求,但是历史的轨迹往往是迂回前进的,商鞅变法最终引导了大秦帝国的诞生。大秦帝国的诞生昭示着中国开始由城邦时代进入到帝国时代。

进入帝国时代,国家的财政政策也逐渐发生着变化。作者将中国的帝国时代按照时间顺序一分为三,分别为第一帝国、第二帝国、第三帝国。

第一帝国阶段,以汉朝的建立影响最为深远。作者指出,汉帝国的建立改变了以往只有贵族才能掌握权力的情况,并且从汉朝往后逐步形成了外儒内法的思想结构。汉朝初期,天下初定,百废待兴,国家力量相对较为薄弱,无法像秦朝一样实行非常细致的土地政策,因而汉朝的统治者逐渐将秦朝时的税地政策改为税人政策。汉昭帝时期,在长安举行的关于盐铁的经营权的辩论更是影响深远。

第一帝国的轻徭薄赋,虽然为汉朝的强盛打下了雄厚的基础。但是这一财政政策也为国内豪强的兴起,最终导致国家走向灭亡埋下了祸根。作者认为,减税政策并不能够有效地促进民众的富有,更多的是相关的权力机构和掌握相关资源的人通过各种手段敛积财富,最终导致豪强林立。另一方面,减税政策使得国家可支配的财富大大减少,中央集权也大大被削弱,汉朝末年,中央已无力控制各地区的势力从而走向灭亡。

第二帝国阶段的兴起主要起于唐朝,历经的朝代主要为唐、宋两代。作者将第二帝国的财政政策概括为从税地鼎定到税商的突破。唐朝初期,天下大定,财政政策上施行以均田制为基础的租庸调制和府兵制。这一财政政策为大唐的经济繁荣起到了极大的作用,出现了可谓前无古人,后无来者的盛唐气相。与苏联的战时共产主义相类似的是,这一财政政策只是应对建国初期民生凋敝,经济萎靡所提出的一种政策,并不能够作为长期的政策施行。直至唐朝中期,两税法应运而生。

两税法贯彻了帝国的履亩而税,在后续的发展上令税地成为中华帝国的基本制度,并沿用到晚清时期。在第二帝国时期,宋朝的税商政策取得了突破性的运用,并在较长的时间内占据了主要的地位。税商政策当中最具新意的即为王安石变法。由于王安石变法开始突破帝国财政的限制,所要求的配合条件在帝国框架内无法提供,因而走向失败。

第三帝国的兴起,财政政策被作者总结为:回归税地不动摇。该部分的内容最为重要的即为张居正篡权式的改革与雍正皇帝的财政改革。然而,这些所谓的改革都未能够突破帝国的框架。晚清时期财政已逐渐走向崩塌,通过一步步的演变,现代化的财政政策被确立起来。

纵观全书,社会发展,以及新制度的确立,带来财政政策也不尽相同。例如本书中的税地政策,从先秦时期就已确立,在汉朝由于国情的不同,而以税人替代税地政策。从隋唐开始,通过对汉朝及后续朝代的税人政策所带来的弊端的总结,开始又转向以税地为主要政策。到了宋朝期间,特殊的国情下又促使税商有了新的突破。税商相关变法与帝国的体制相抵触,并且大元帝国税商政策的失败,导致了在明清时代又回归到税地的政策,直至现代重商主义再次兴起。宏观来看,各种政策的反反复复推倒、重建,恰恰符合马克思主义所提出的历史是迂回前进的这一哲理。

|