|

不瞒你们说,译文君刚刚毕业的时候,有过一段精神上很困顿的日子。

当时,我独自租住在一间窗户朝北的屋子里,窗户外是好几栋高高的住宅楼,终日遮挡住阳光。

那些日子我在一家公司实习,做着重复且无趣的工作。下班后回到自己的小屋,窗外的“风景”永远没有变化。我因此感到孤独、压抑、无助,甚至有了自闭的倾向,渴望和人说话,却找不到一个可以聊天的人,干脆不再和任何人交流。

偶然有一天,我翻开了《卡波蒂短篇小说全集》,立刻被书中篇幅不长但极其精彩的故事吸引了。

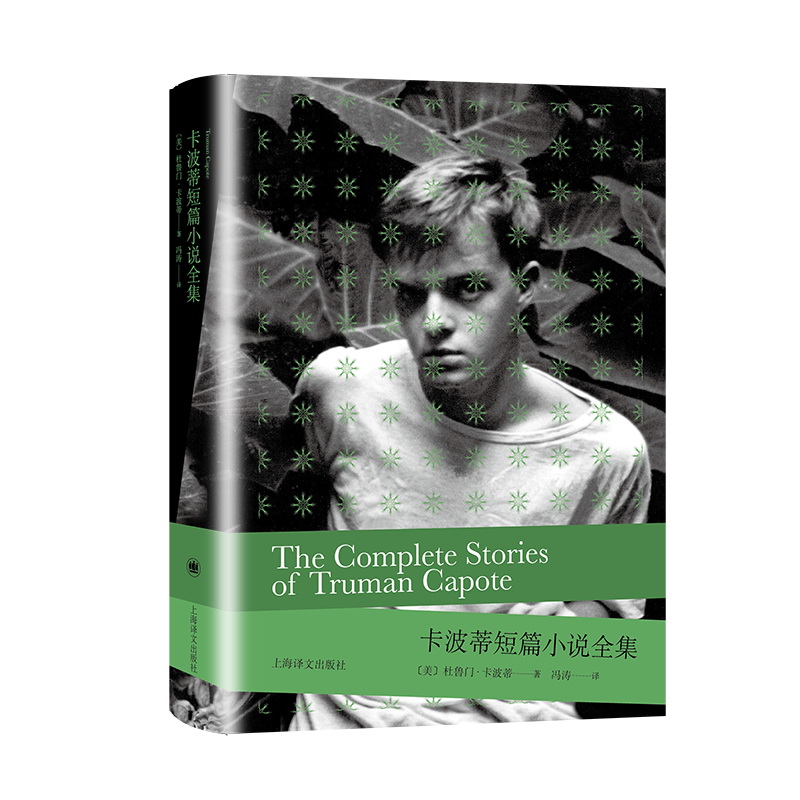

The Complete Stories of Trumen Capote

《卡波蒂短篇小说全集》(2020版)

[美]杜鲁门·卡波蒂 著

冯涛 译

上海译文出版社

杜鲁门·卡波蒂很擅长写那些与环境格格不入的人物,他们孤独、怪异,和人打交道的时候显得突兀——简单地说,他们不像是“正常人”。但正是这些孤独者的故事,深深打动了我,甚至可以说,治愈了我彼时的心境。

令我印象最深刻的一则短篇《米丽亚姆》,开头第一句就是:

有好几年了,H·T·米勒太太一直独自住在一套舒适的公寓里(两个房间带个小厨房)……

习惯了独居的米勒太太,不正是像我一样无数在大城市独自生活的年轻人的真实写照吗?抱着这样的想法,我很有兴致地继续读下去:

她是个寡妇:H·T·米勒先生给她留下了一份相对充裕的保险金。她兴趣狭窄,没有值得一提的朋友,平常的行踪极少有越过街角食品杂货店界限的时候。公寓楼里的其他住户似乎从来都不会注意到她:她的服饰但求实用,她的头发是铁灰色,剪得短短的,有点自然卷;她从不使用化妆品,相貌平常,毫不引人注意,她上次过生日的时候已经实足六十一了。她极少冲动行事,她把两个房间收拾得纤尘不染,偶尔抽根香烟,自己做饭,养了只金丝雀。

卡波蒂笔下的米勒太太,活脱脱一个“老年宅女”的形象。这个宅女在一个雪夜决定一个人去看电影——读到这里,我就想起互联网上流传的一张“孤独分级表”,“一个人看电影”被看作是非常孤独的事情。很巧,我当时就会做一些在别人看来很“孤独”的事情:一个人看电影、一个人旅行、一个人搬家……倒也乐在其中。我和米勒太太这个人物的距离,一下子就拉近了。

习惯了独处的米勒太太,却在电影院门口被一个叫米丽亚姆的小女孩缠住了。

这个小女孩太奇怪了!她让米勒太太给她买电影票;不经米勒太太同意,在深夜跟她回家,闯进她的屋子;任性地让米勒太太准备点心给她吃,还强行从米勒太太那里拿走了她最喜欢的珠宝;最后,她竟然提着行李箱来敲门,要求搬到米勒太太的房子里来同住!

一开始,米勒太太满足了她的任性要求。可随着米丽亚姆的要求越来越过分,米勒太太终于受不了了。她被吓坏了,哭喊着跑到楼下求助邻居,邻居仔细检查后却告诉米勒太太:不,你的屋子一切如常,没有什么小女孩。邻居的潜台词其实是,米勒太太,这一切都是你的幻觉。

“闯入者”消失了,似乎米勒太太终于可以回归她那孤独且平静的生活了。但故事并没有结束。且看被毛姆盛赞为“第一流的文体家”如何为这个离奇的故事收尾:

突然间,她闭着眼睛,感觉到一种向上的潮涌,就像个潜水员从某个更深、更绿的深处升上来。在恐怖或是极度紧张的时候,会有你整个的意识都在等待的时刻,仿佛在等待一个启示,此时有一缕宁静会贯穿你的思虑;它就像是一次睡眠,或是一阵超现实的恍惚;在这段暂时的停滞中,你会意识到一种安静的理性的力量:说起来了,要是她并不真的认识一个叫米丽亚姆的姑娘将会如何?如果她只是在街上被愚蠢地吓了一跳呢?最后,就像世间万物一样,它终究也没什么大不了的。因为她丢失给米丽亚姆的不过只是她的身份罢了,而现在她知道她已经再度找到了住在这间房子里的那个人,那个自己做饭、养了只金丝雀的人,那个她可以信任和信赖的人:H·T·米勒太太。

在满意的谛听当中,她意识到了有两个声音:五斗橱的一个抽屉打开又关上的声音;她似乎是在动作完成之后很久才听到的———开和关。然后逐渐地,这种刺耳的声音被一条丝裙的窸窣声所代替,而且这种纤柔、微弱的声音感觉越来越近,强度膨胀得越来越大,直到四周的墙壁都随着这种振动颤抖起来,整个房间都在这一波窸窣声中坍塌下来。米勒太太绷紧了身体,睁开眼睛,径直地呆视着前方。

“哈啰,”米丽亚姆道。

故事到这里戛然而止。不得不说,卡波蒂的文字实在太有感染力了,阅读“此时有一缕宁静会贯穿你的思虑”的时候,我好像真的进入了冥想的状态。然而,最后这个“哈啰”,又让人感到非常不安。杜鲁门·卡波蒂牢牢把控着读者的情绪,这种强大的控场能力,也许就是卡波蒂当年能迅速征服读者的秘诀。

米丽亚姆真的存在吗?她是一个幽灵,还是米勒太太的幻觉呢?米勒太太是不是发疯了?她是不是因为太孤独而患上了妄想症呢?……

|